市谷の杜 本と活字館 見学

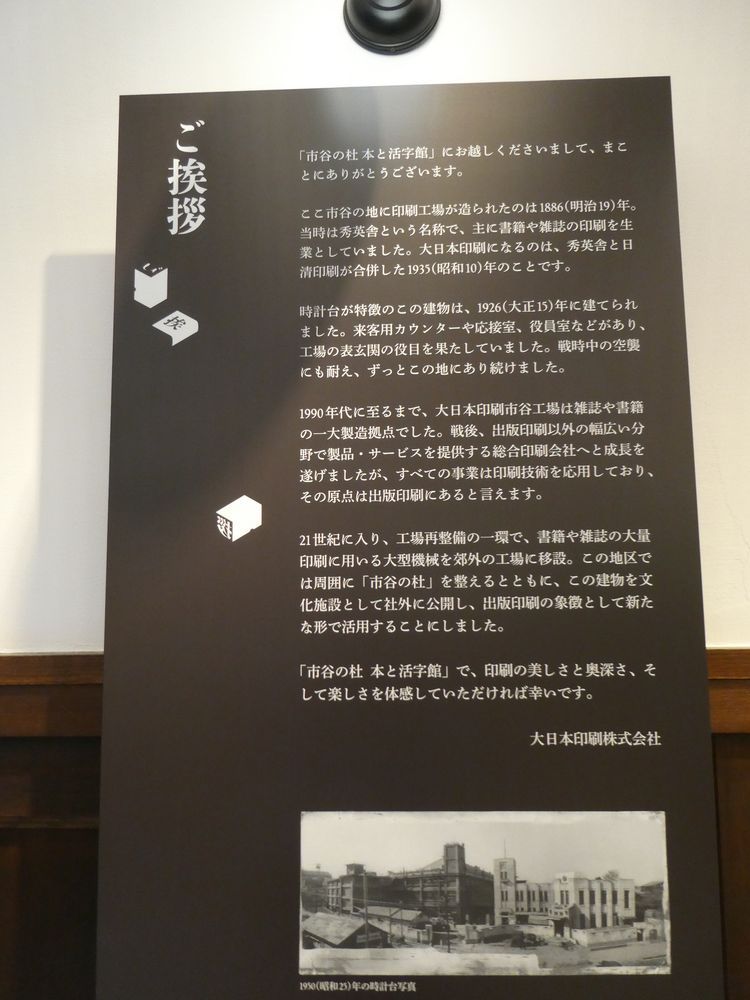

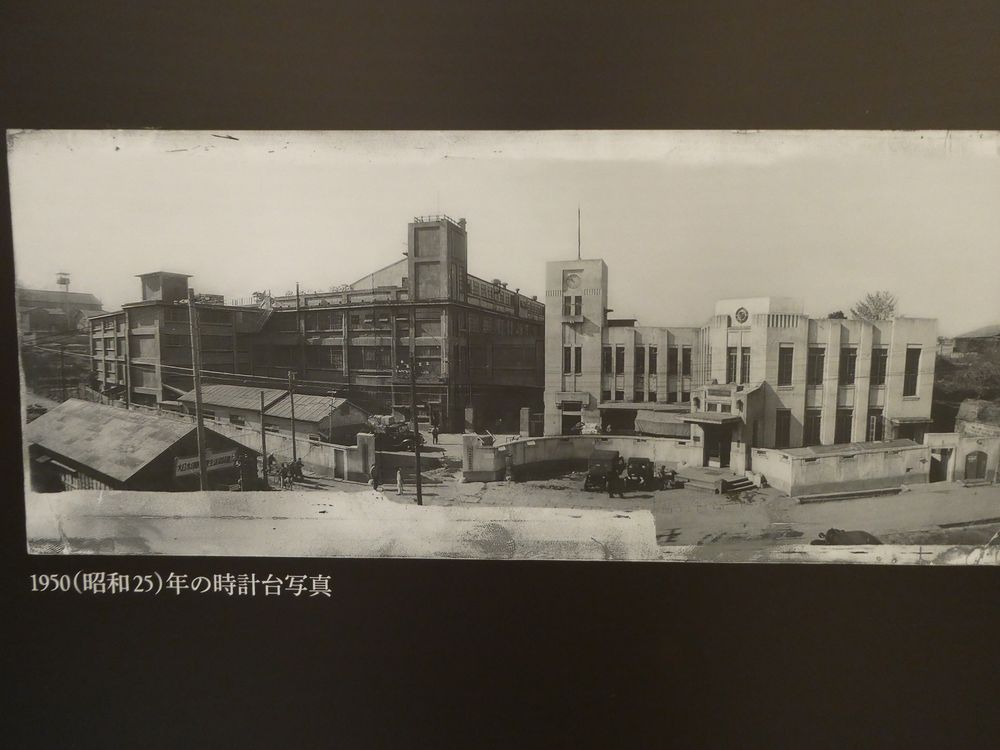

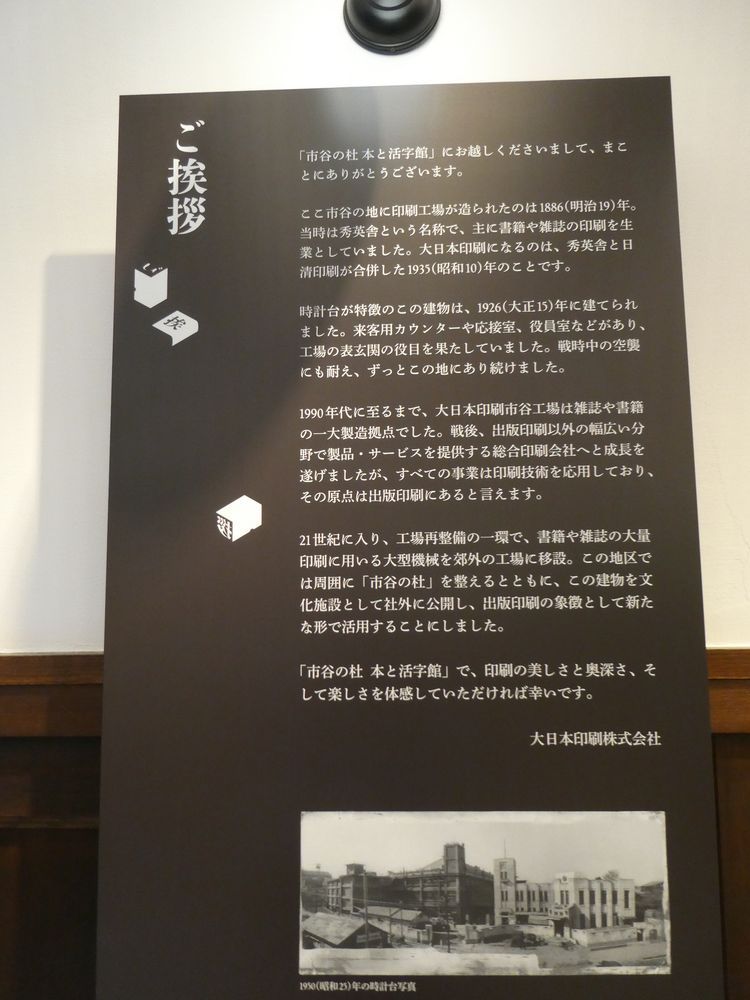

市谷の大日本印刷に活版印刷についての博物館を見学してきました。

開館デーなら入場無料なのが有難い。

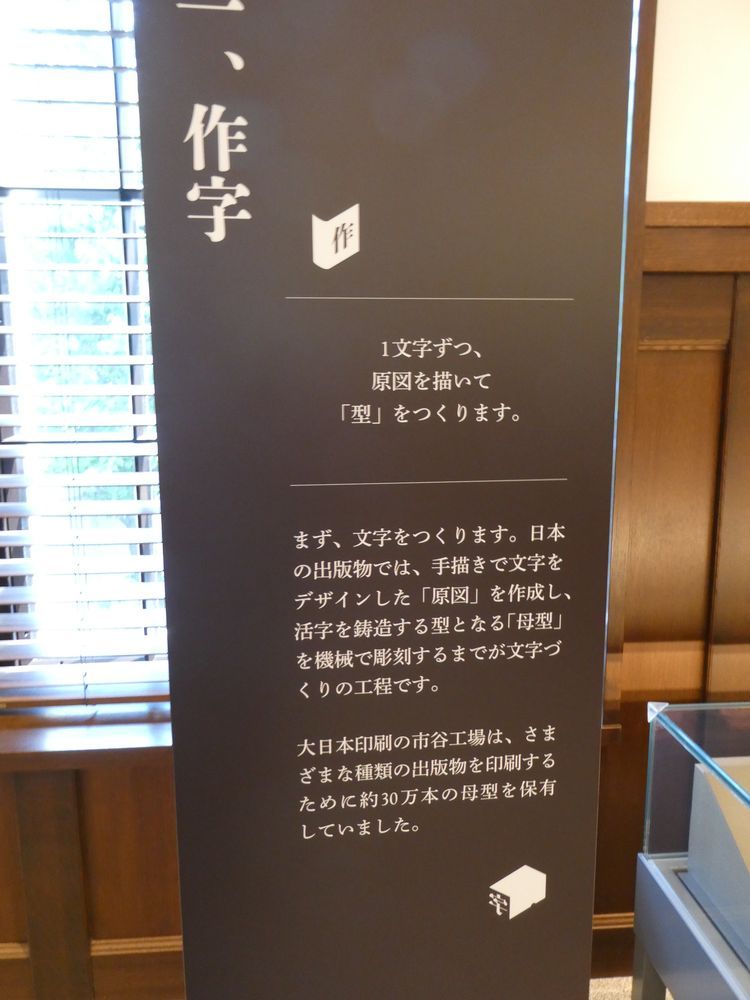

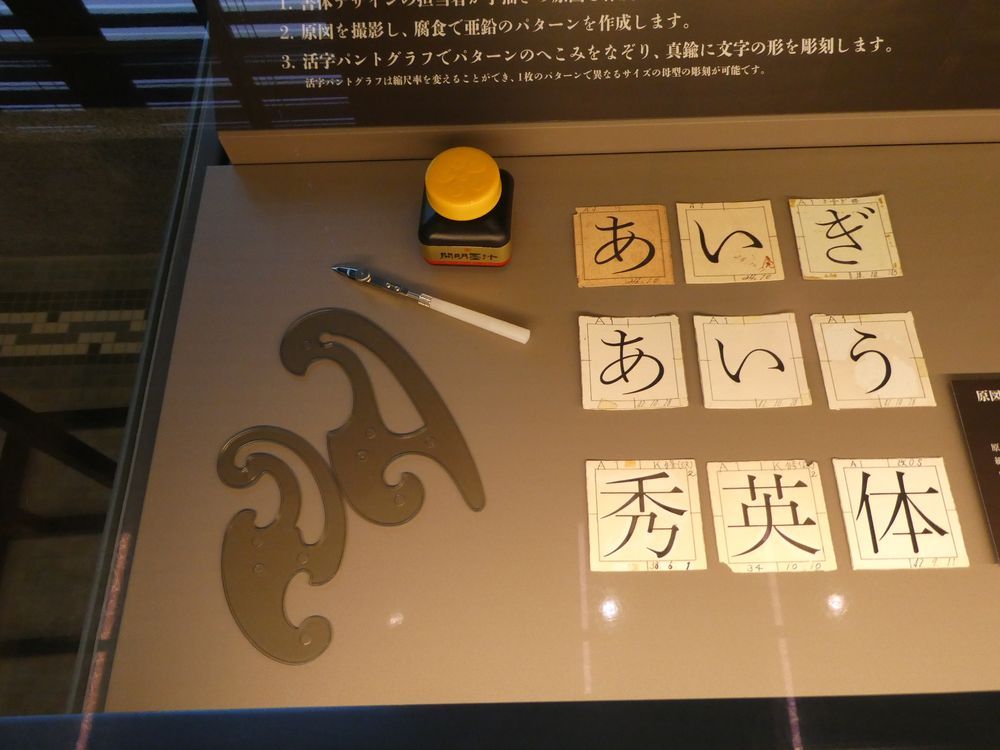

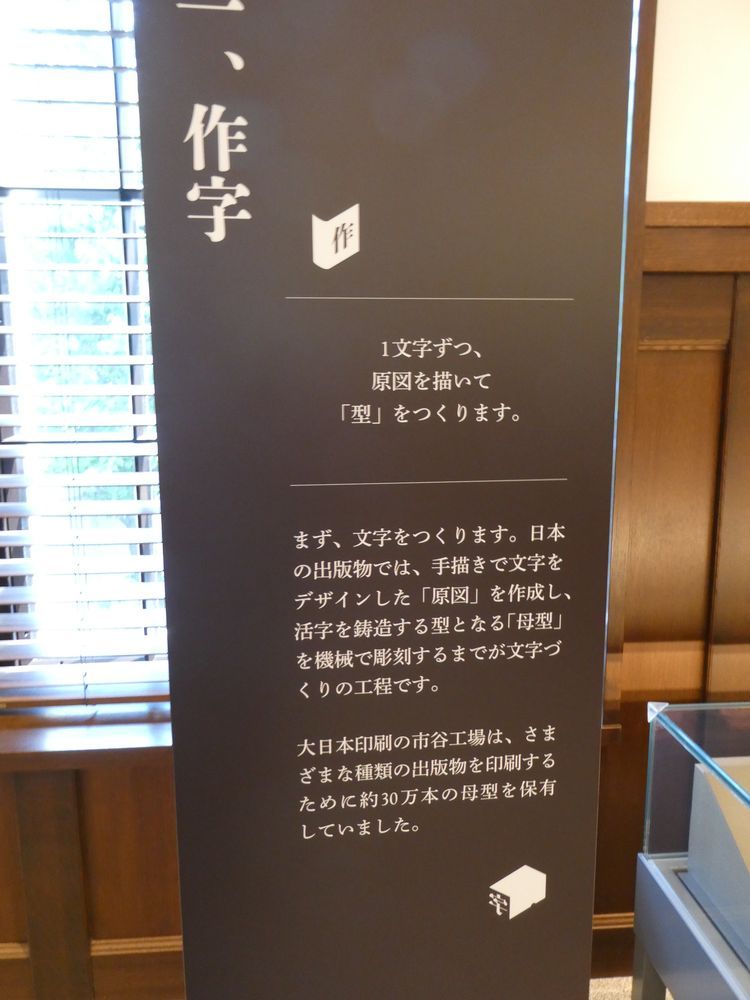

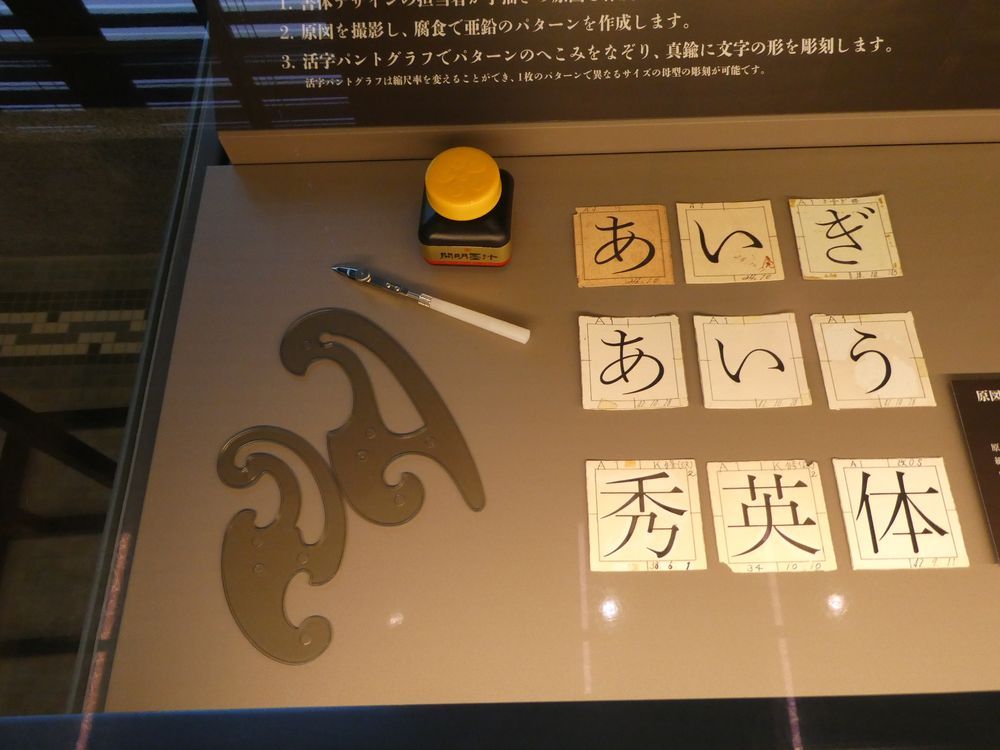

活版印刷の最初、活字そのものを造るところから理解できます。

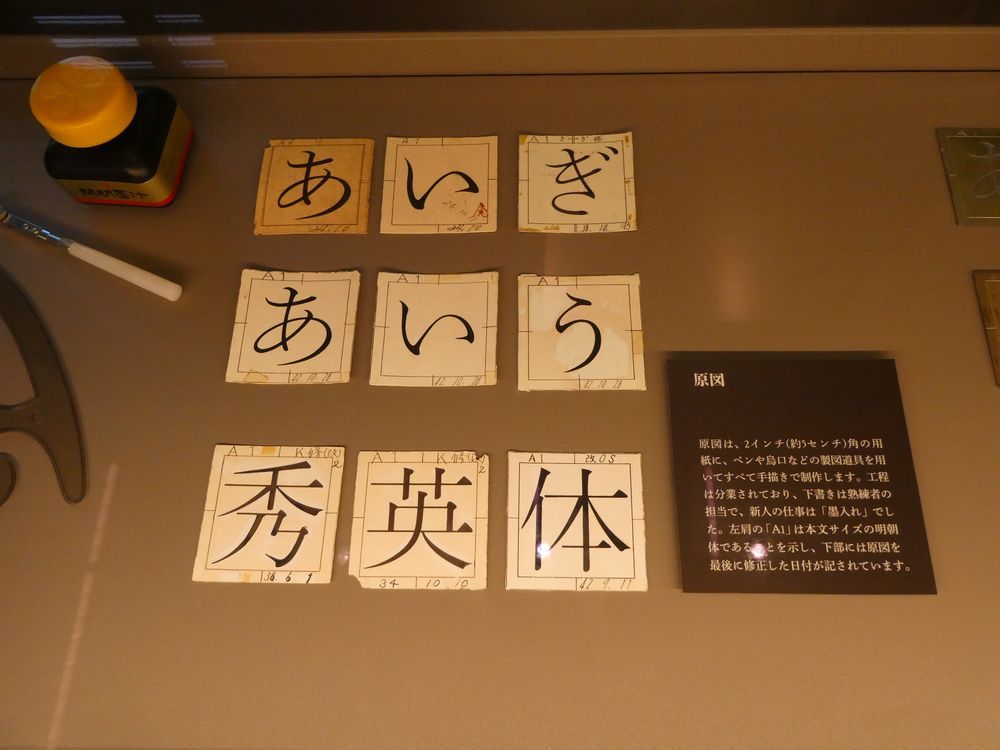

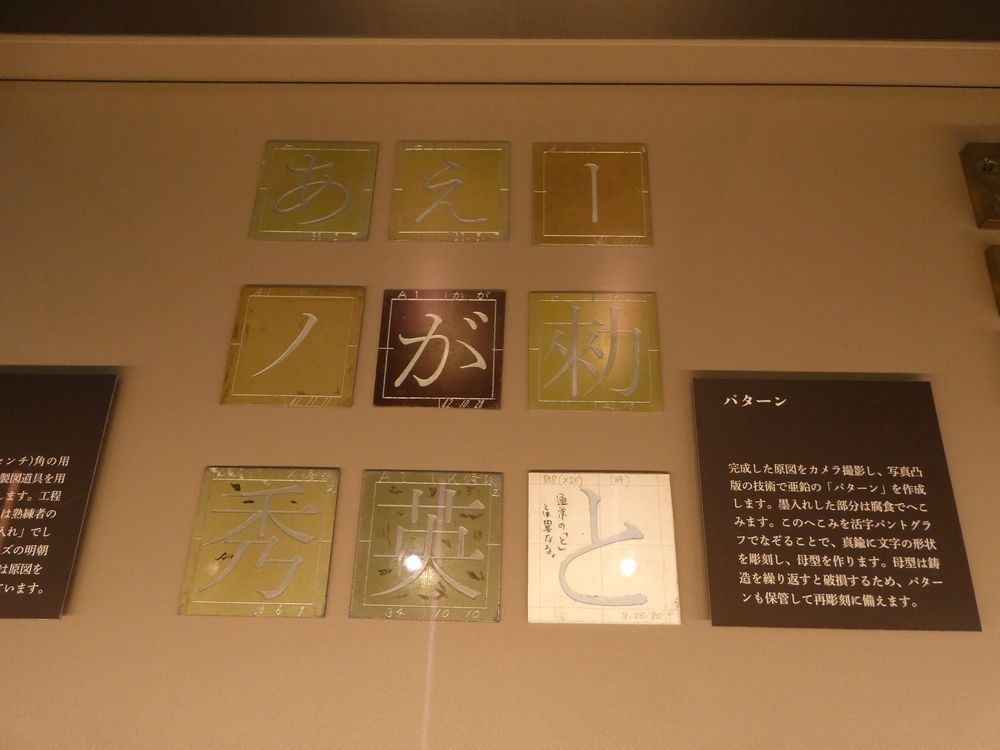

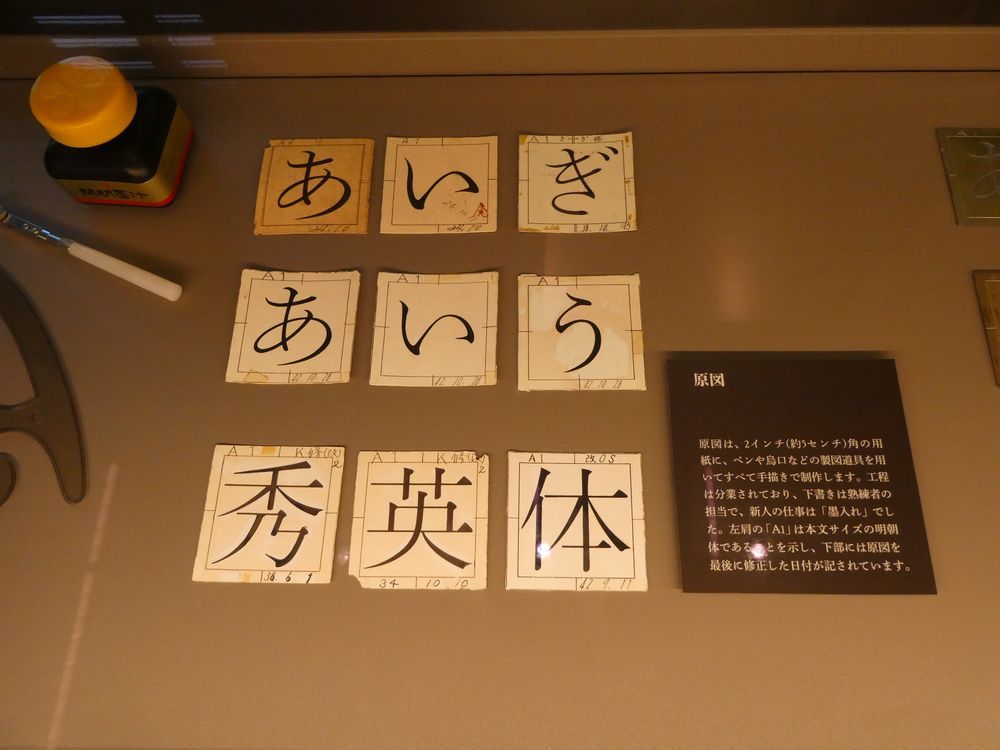

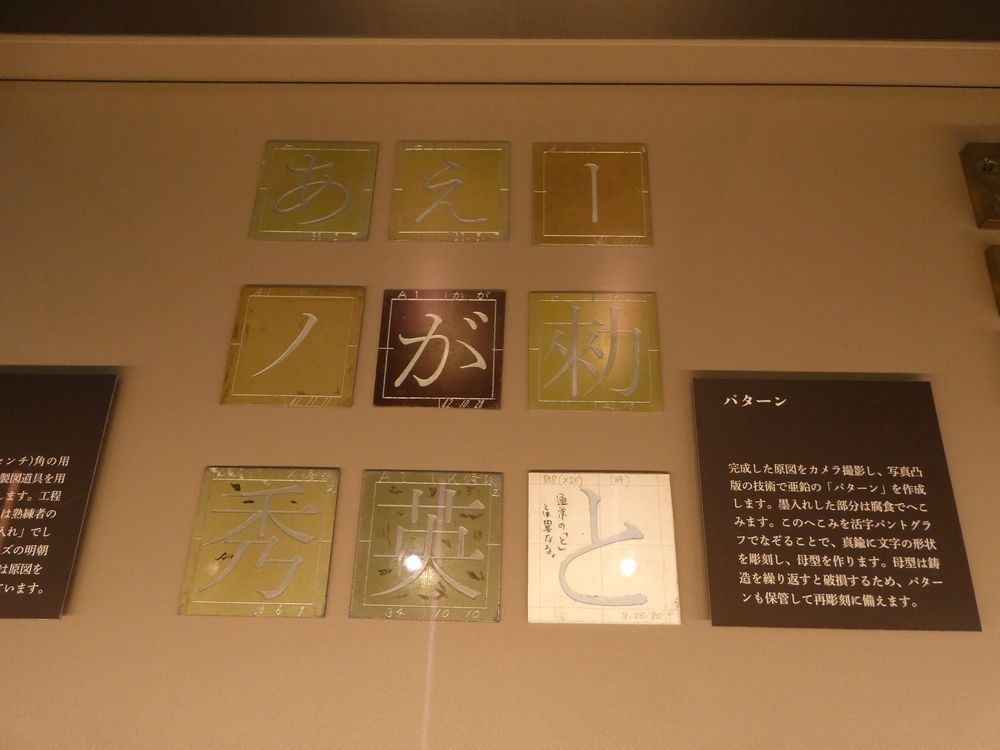

活字の母型から版まで

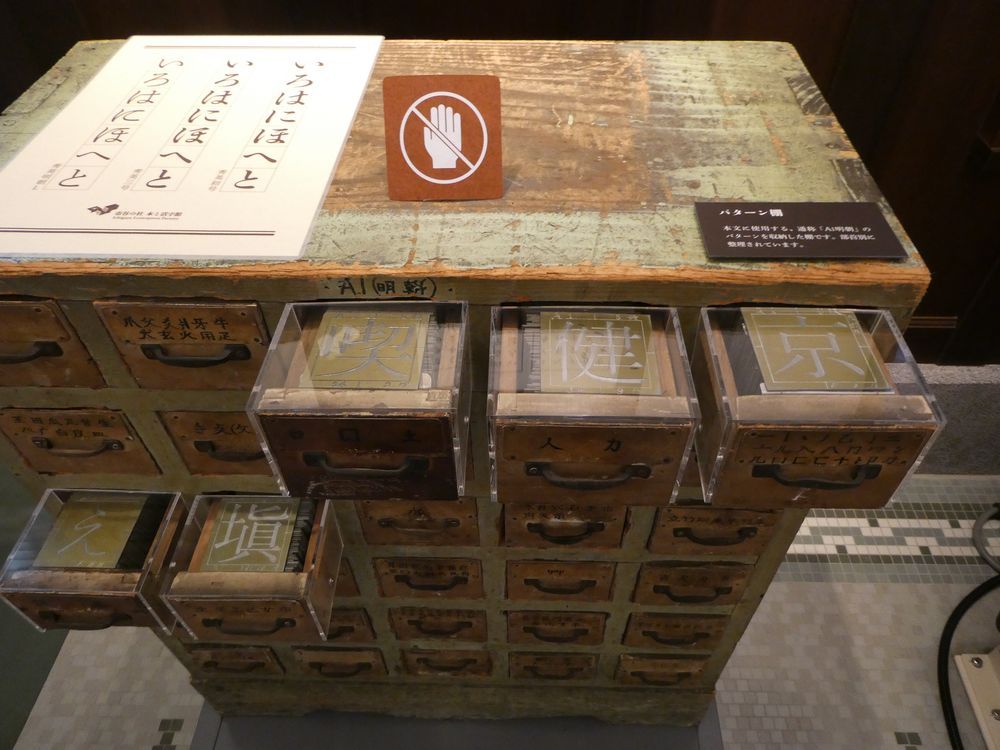

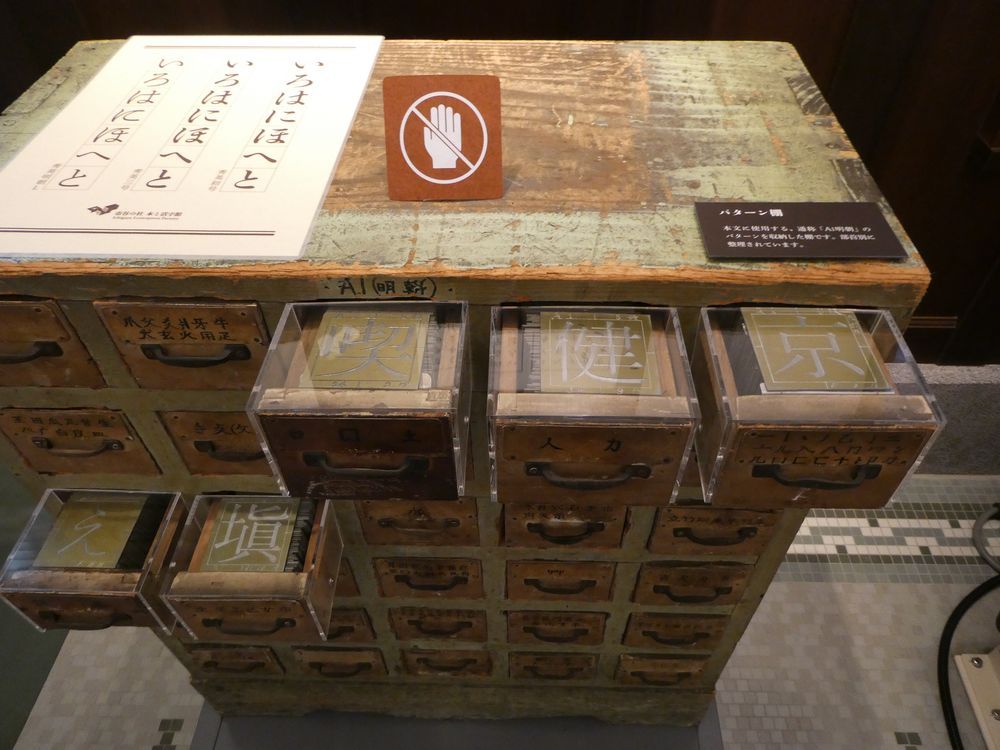

原図を収納していたロッカー

パターンを保管していたロッカー

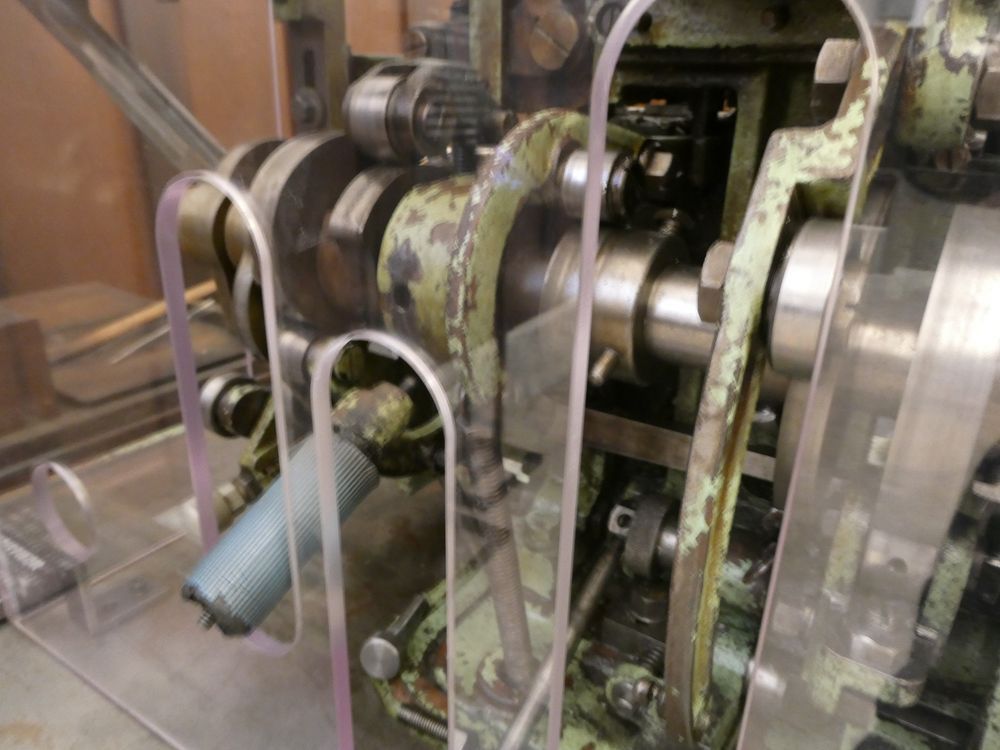

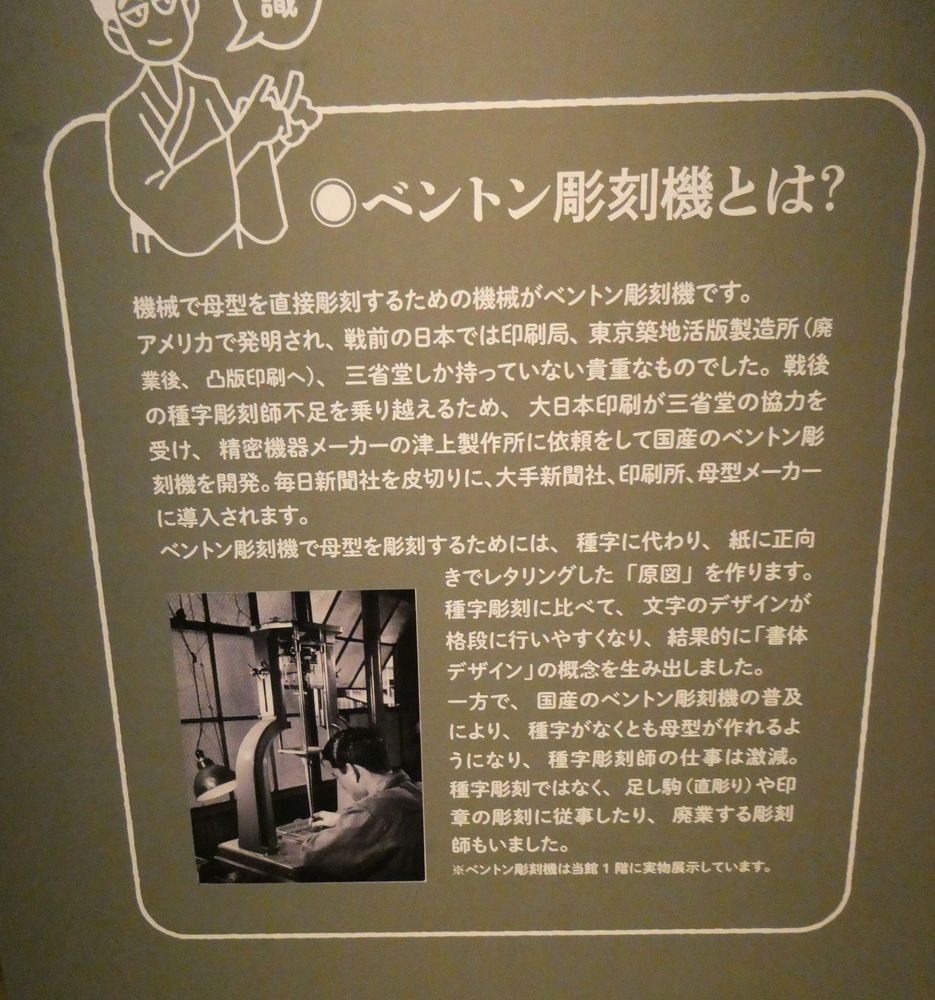

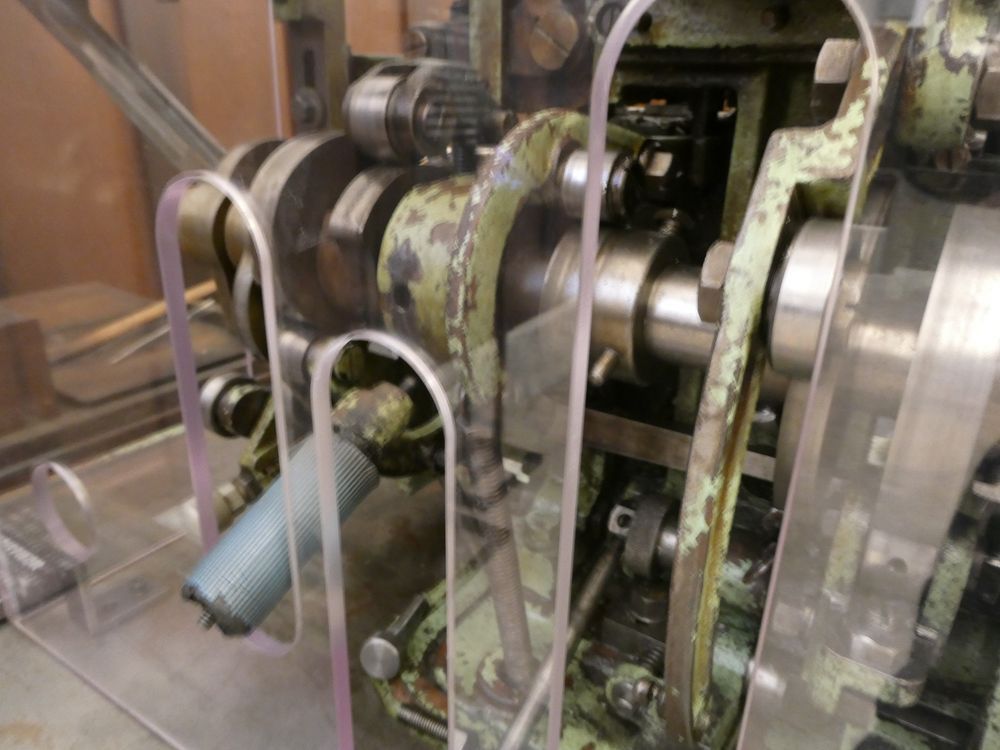

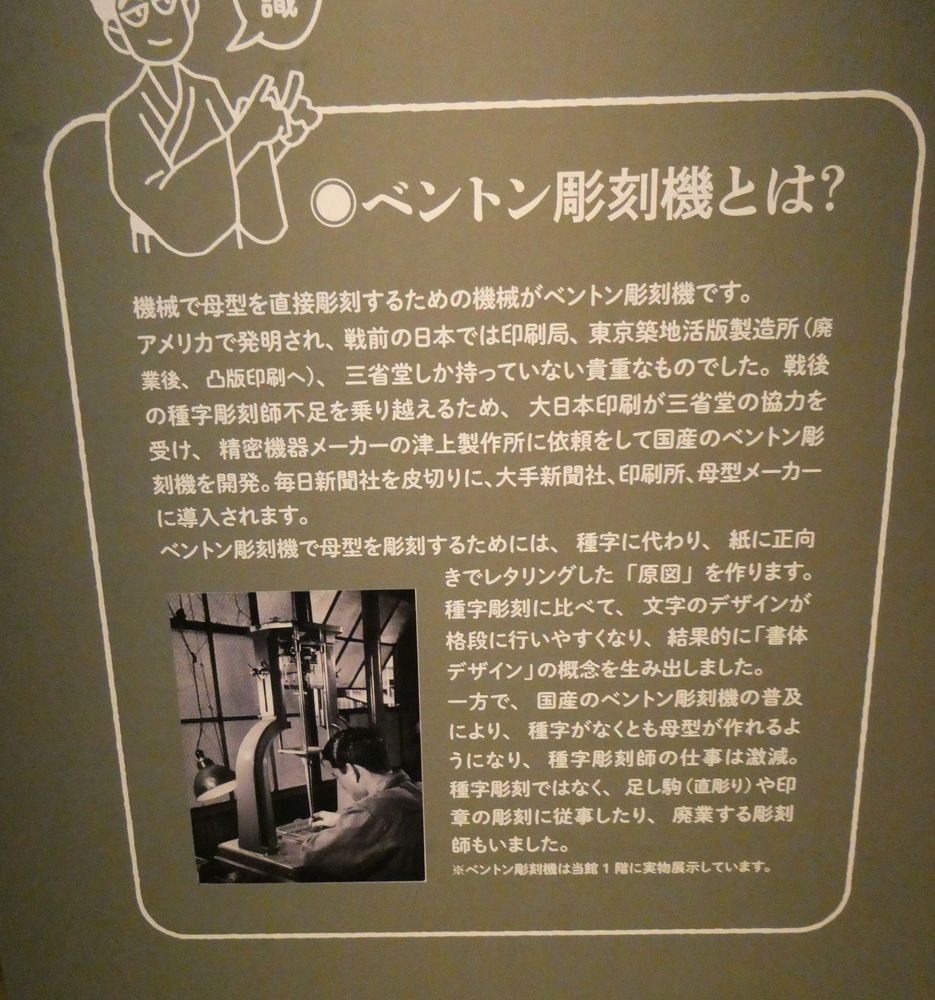

パターンから母型を彫り出す機械

上から吊るされているのはモータからの動力をベルトで受けて回転し、彫刻用の刃先を回転させる軸

下に置いたパターンをなぞると

この円盤状のジンバルに動き幅が縮小されて伝わり 中央の回転刃先が細かく小さい字形を彫り込む

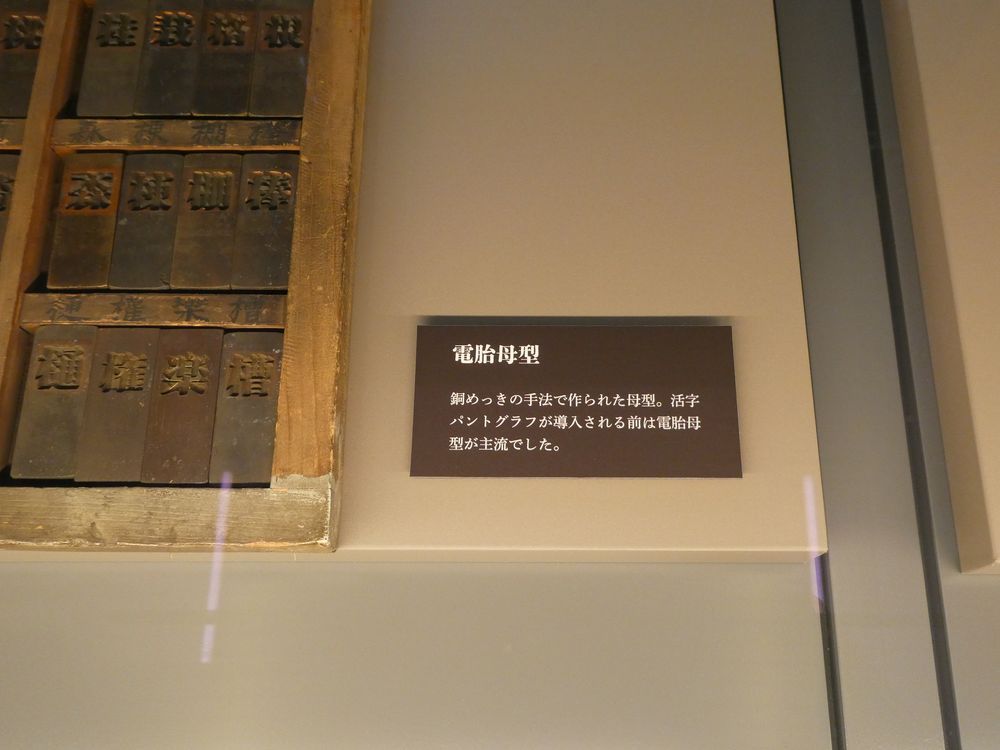

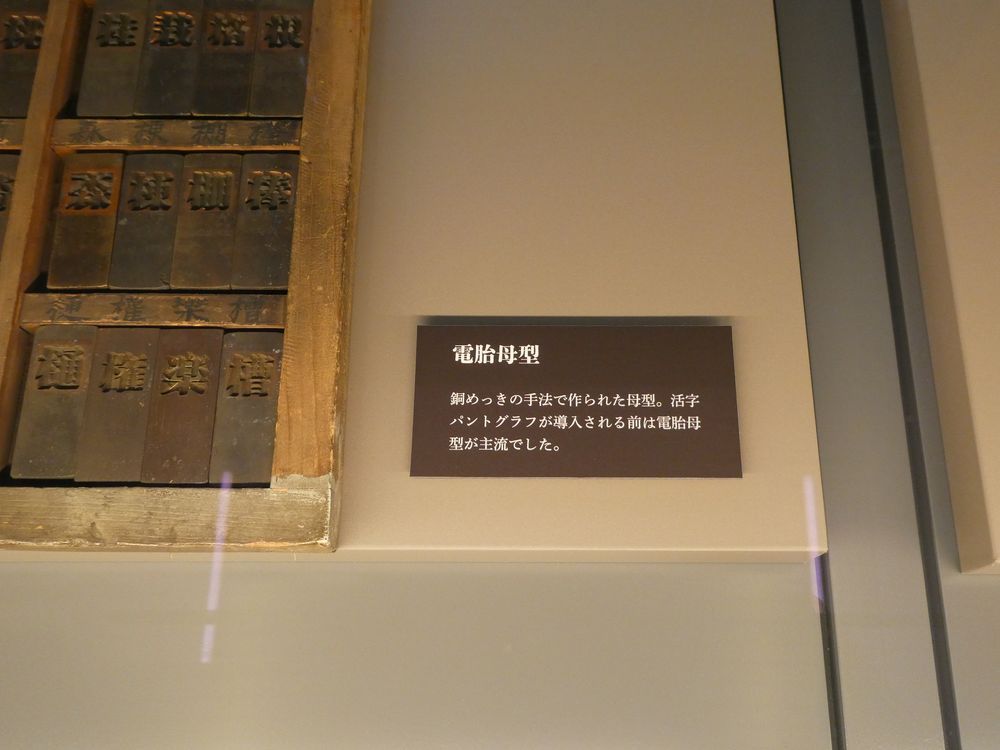

こうして出来上がった 母型

母型から活字を量産する鉛鋳造機

ぶら下がっているのは 鉛のインゴット

これが真下の炉で 350度ほどに熱せられて溶ける

中央の円錐状の部分が 炉で溶けた鉛が出て来るところ。

赤くマーキングされたトコが母型。活字の細長い直方体にする鋳型は外されている。

鋳造されたての活字は冷却水で冷まされて出て来るとのこと。

鋳型を母型に据える -> 鉛を注ぐ -> 冷却水を通す -> 鋳型を母型から離す -> 鋳型から出来た活字を外す

という5段階の動きを行うためのカム

量産される活字は長さが揃ってないと 印刷時にインクが均一に乗らないので精度はシビア

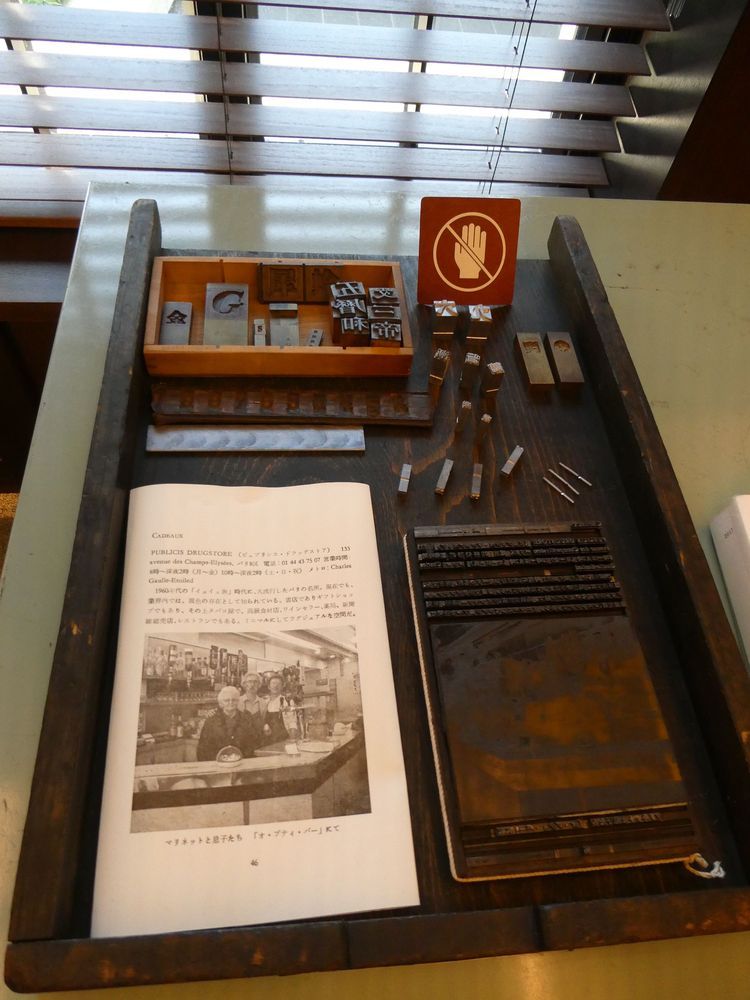

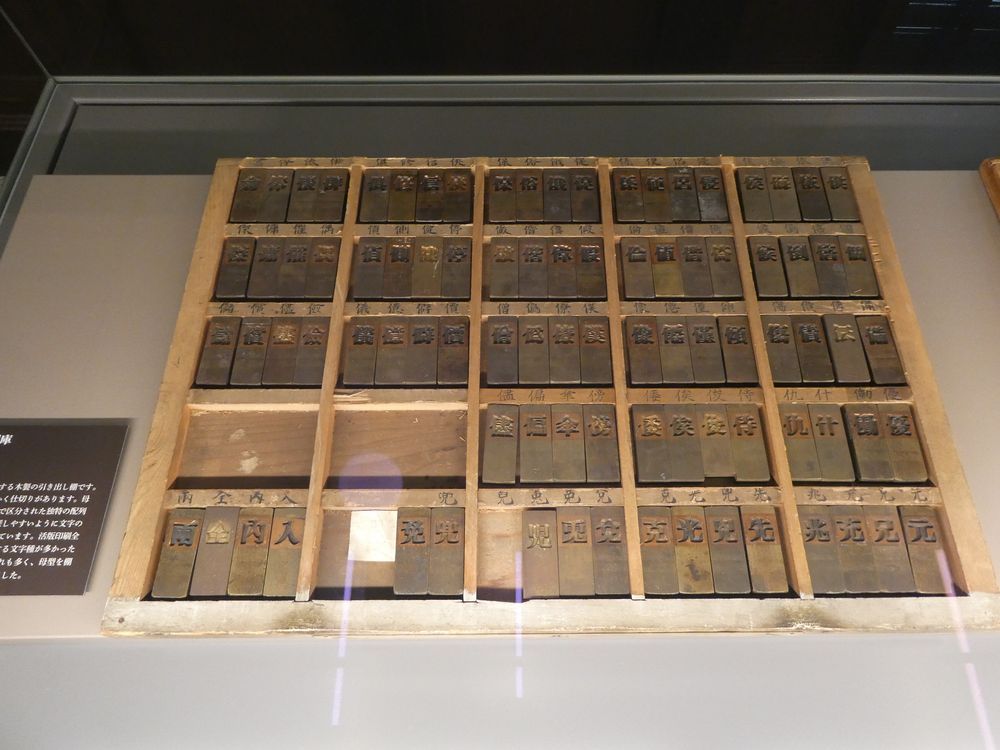

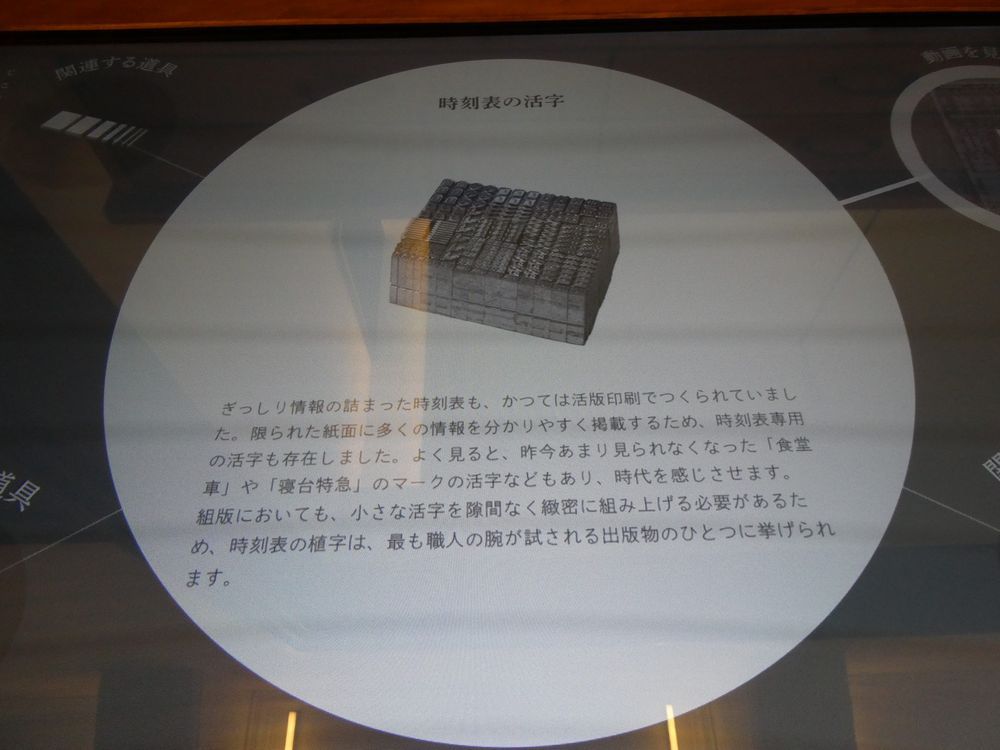

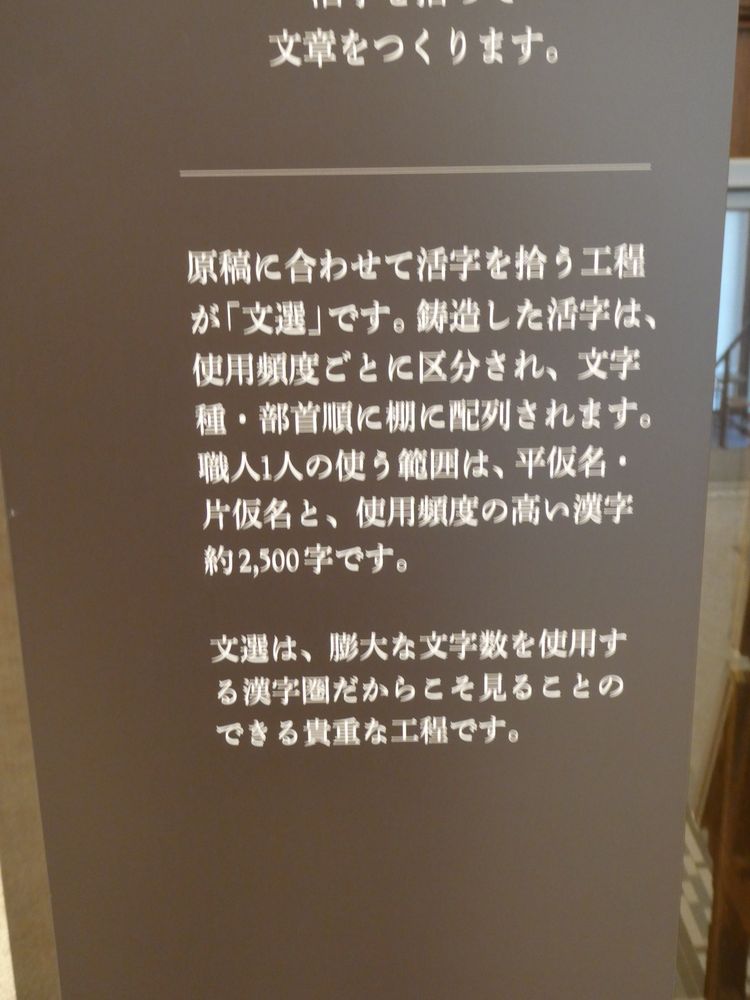

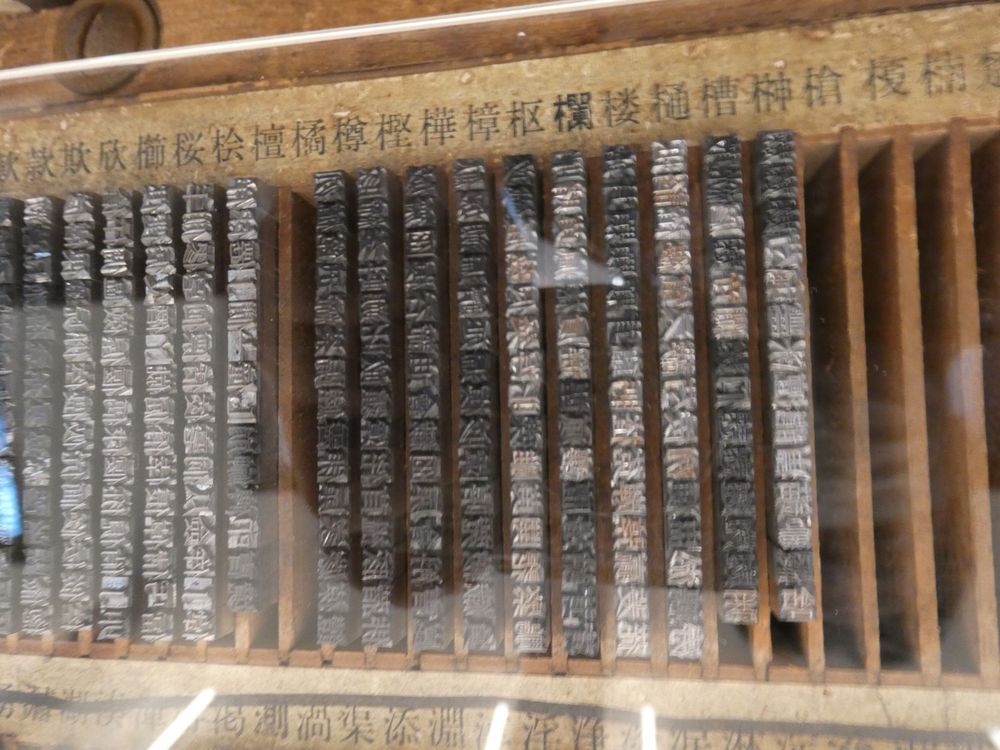

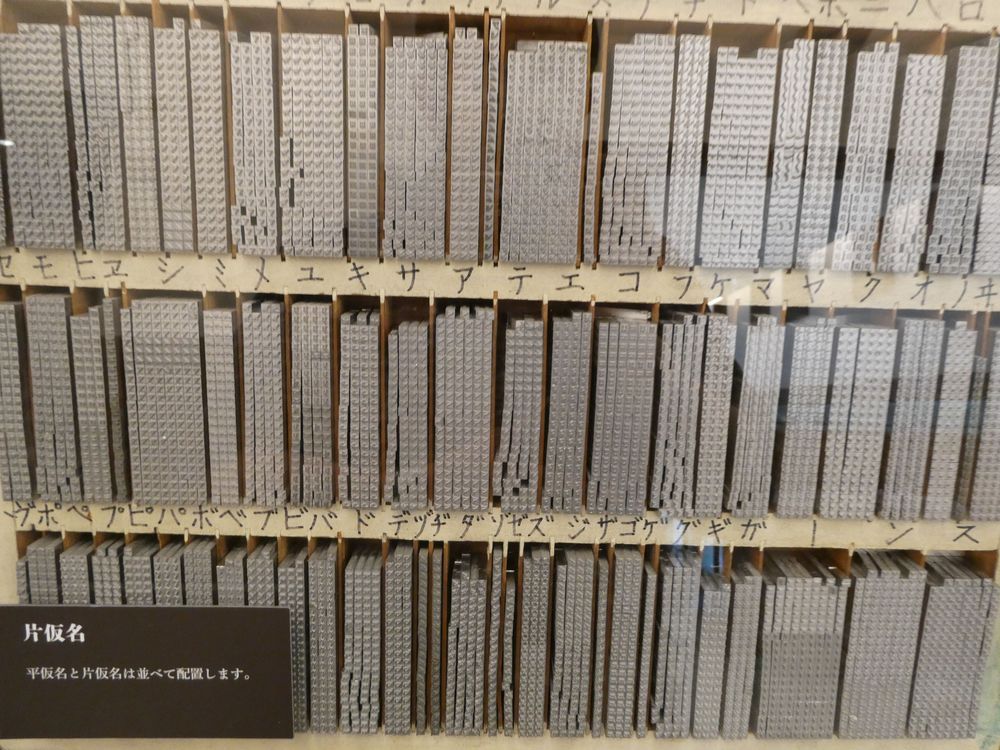

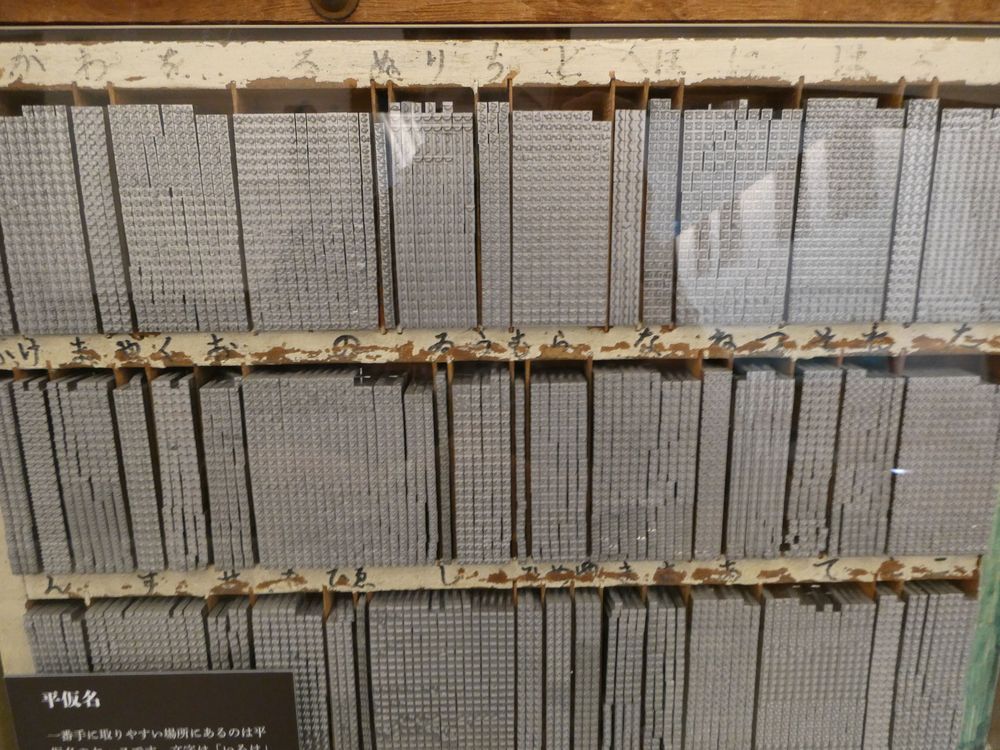

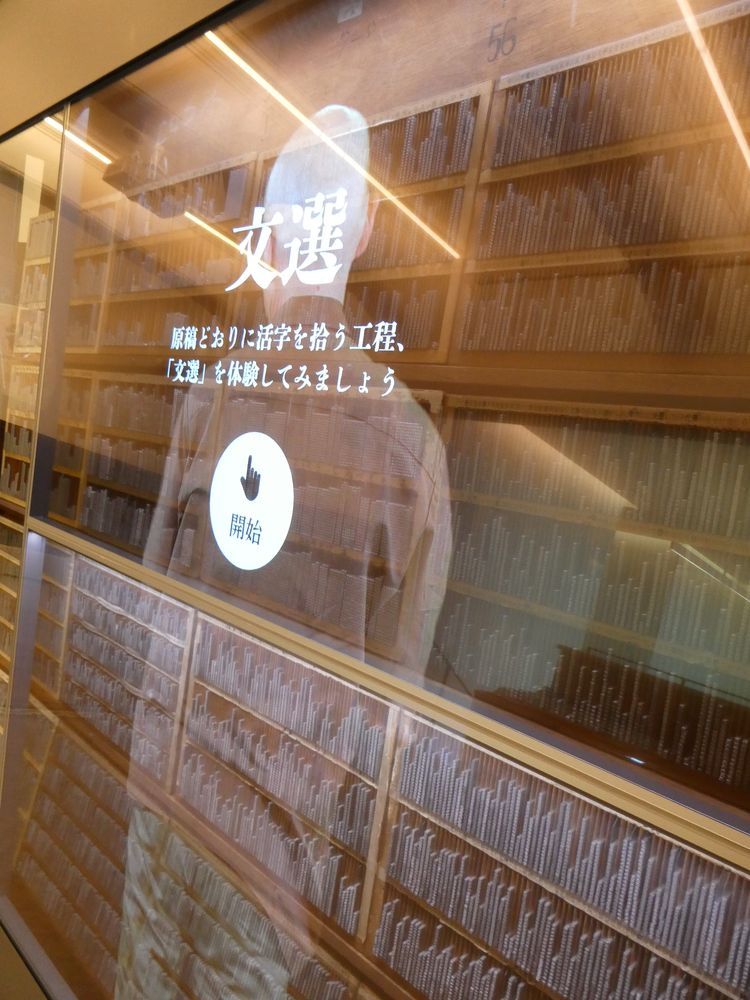

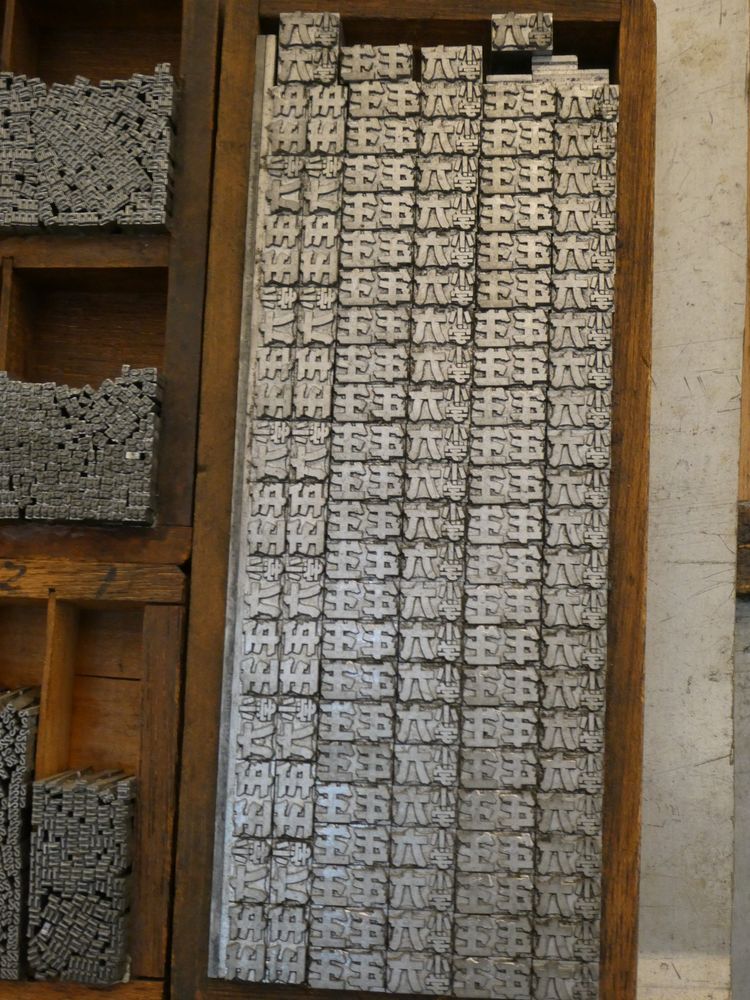

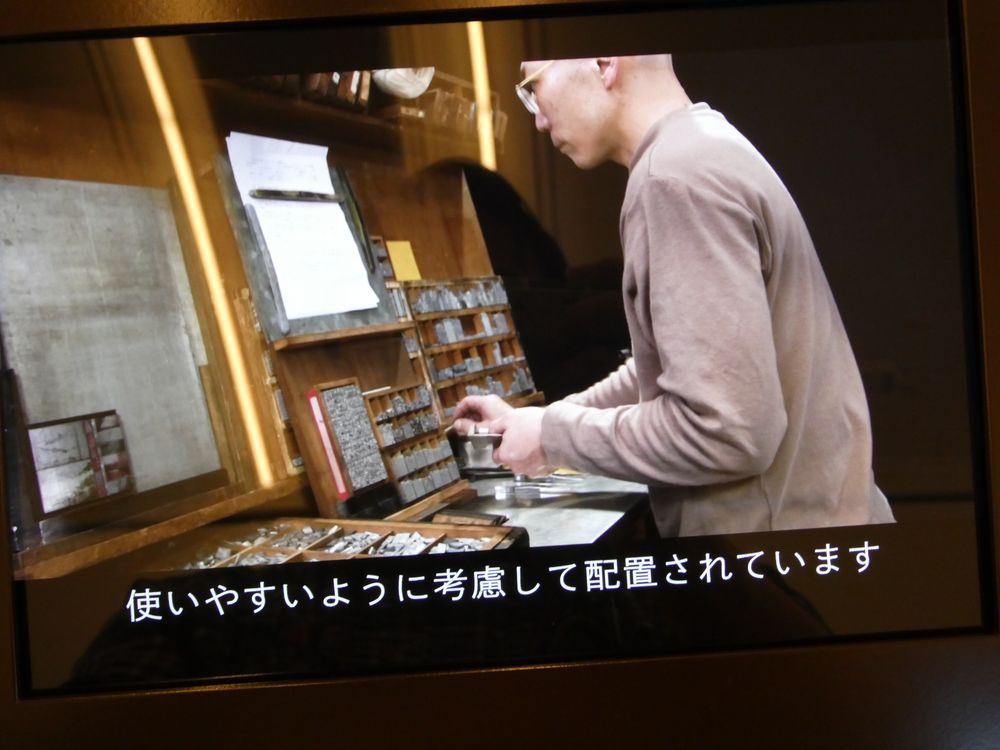

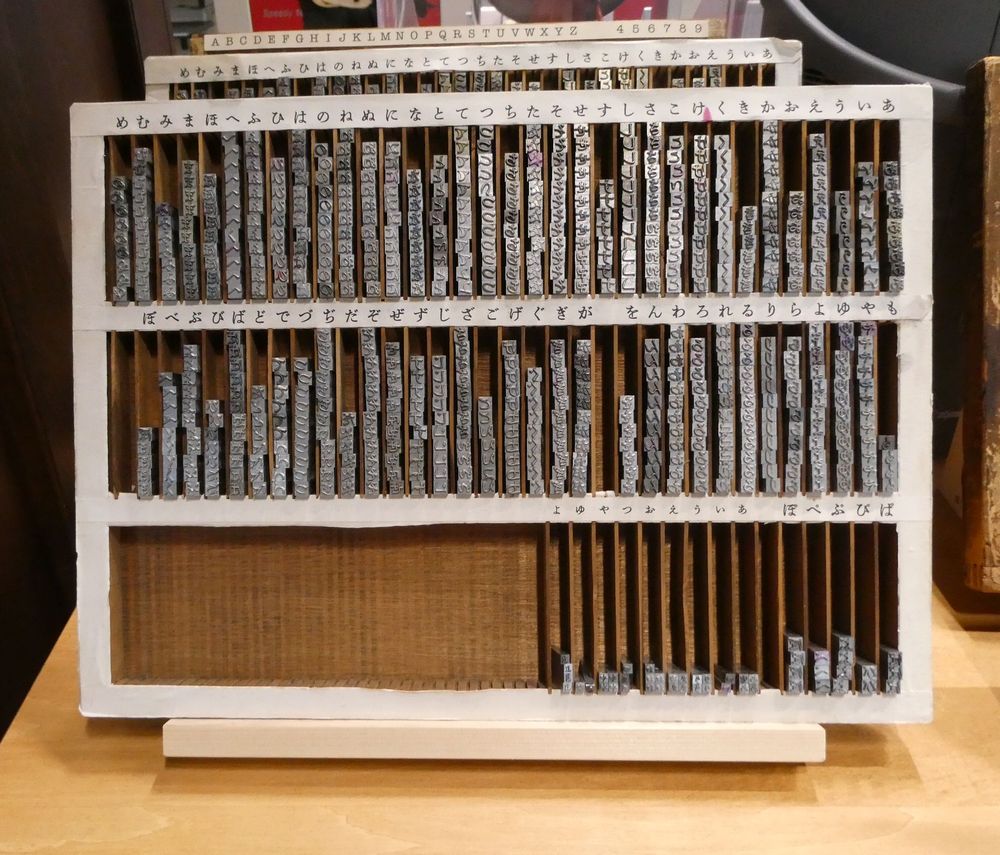

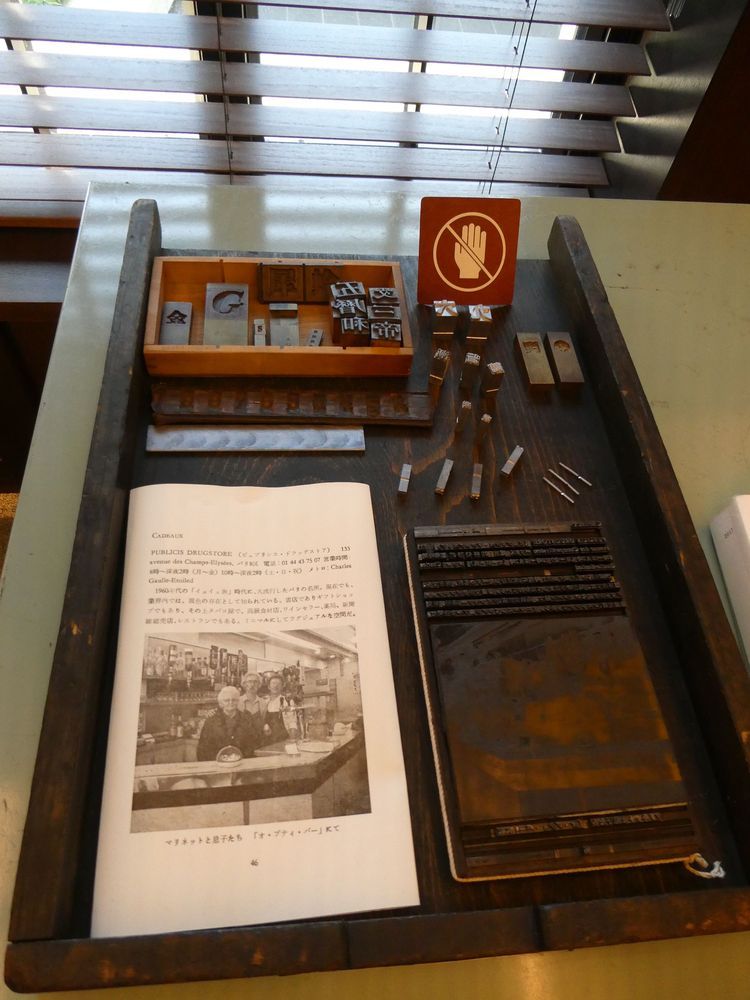

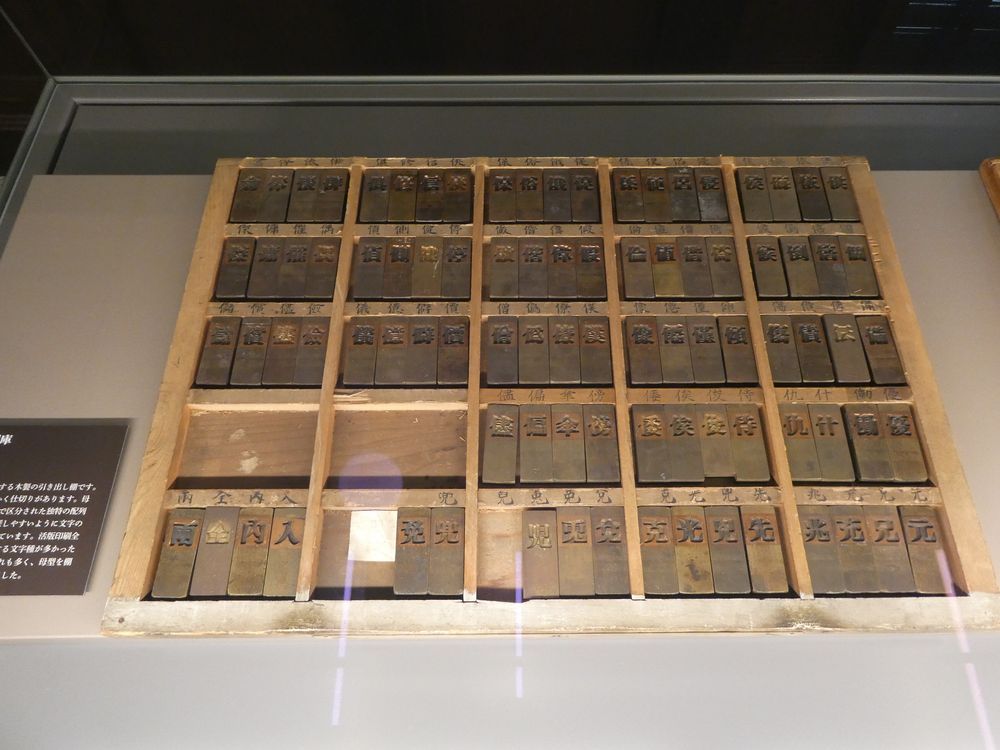

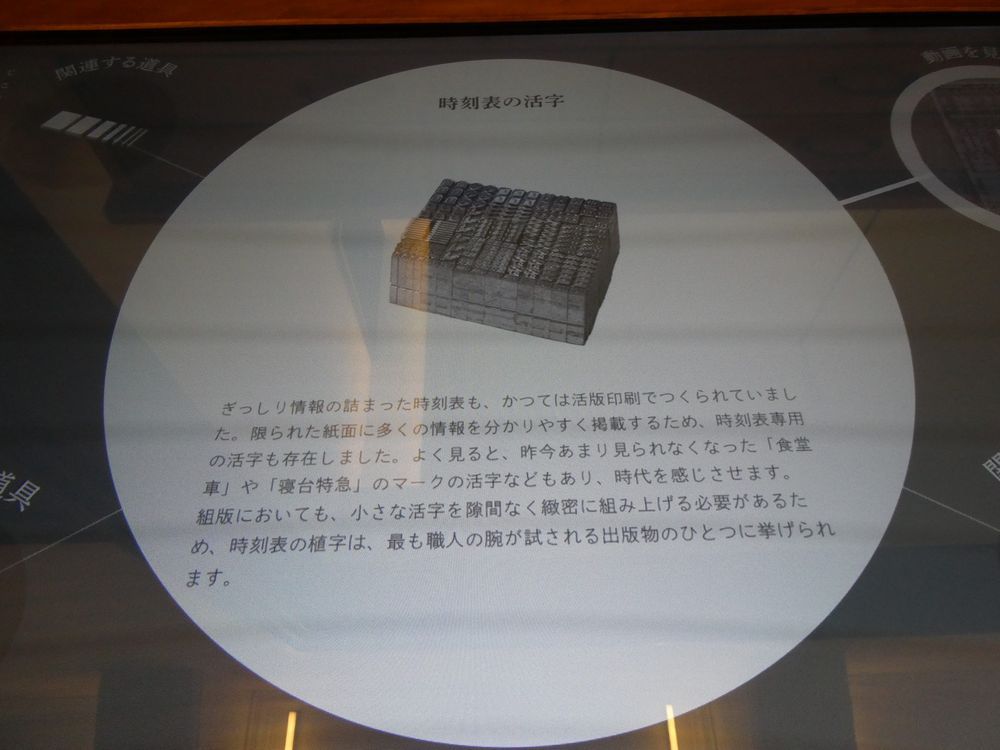

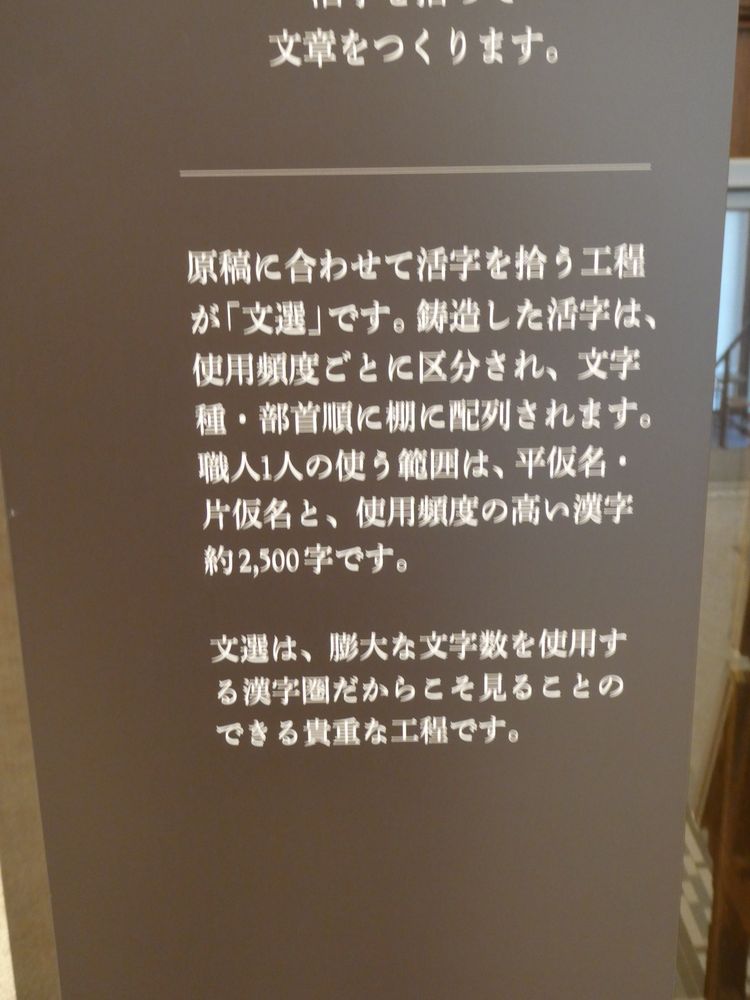

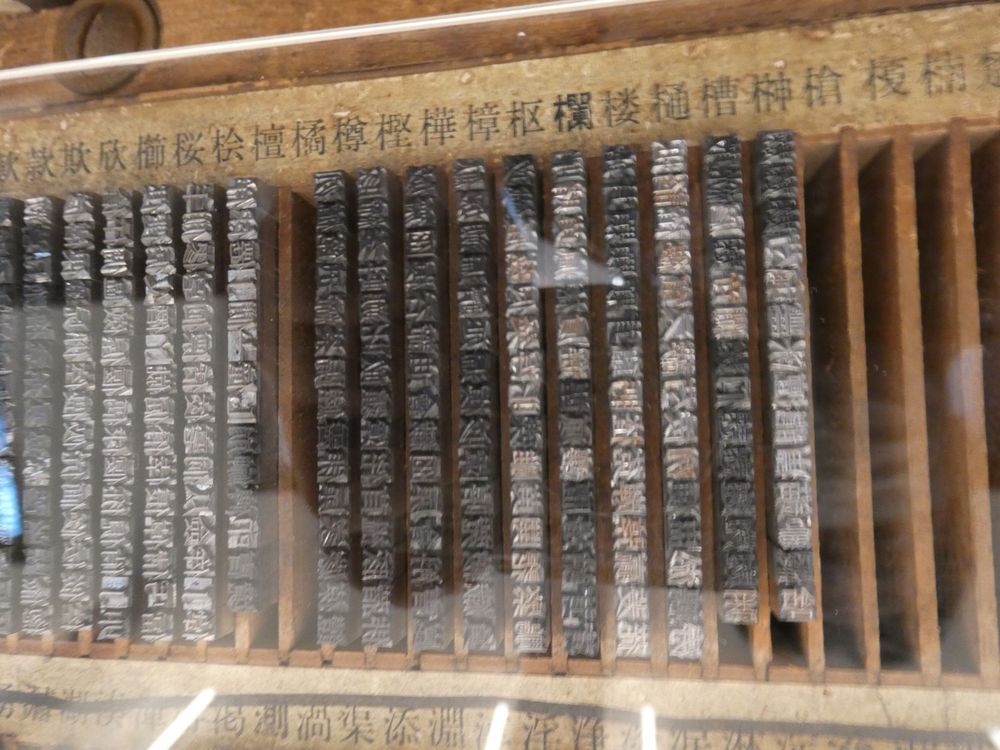

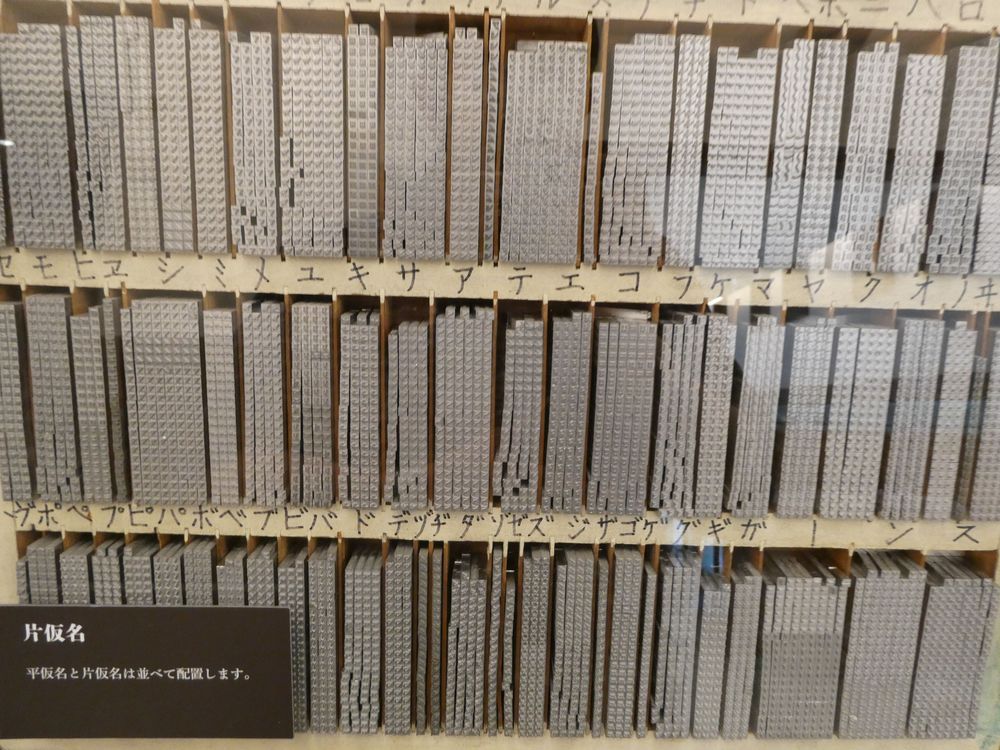

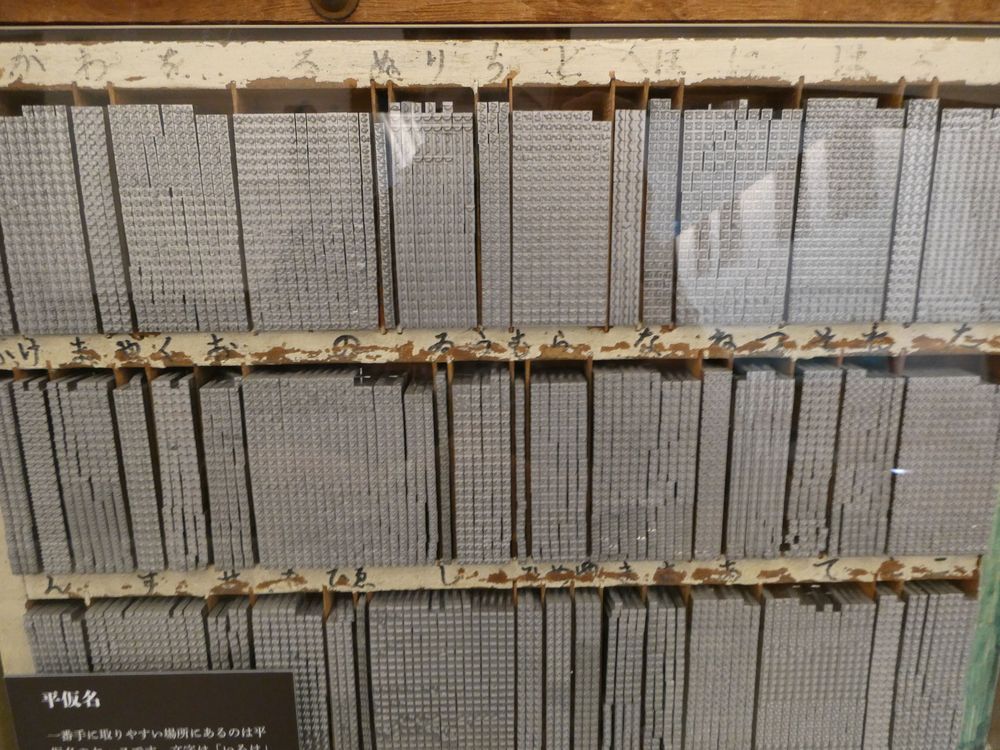

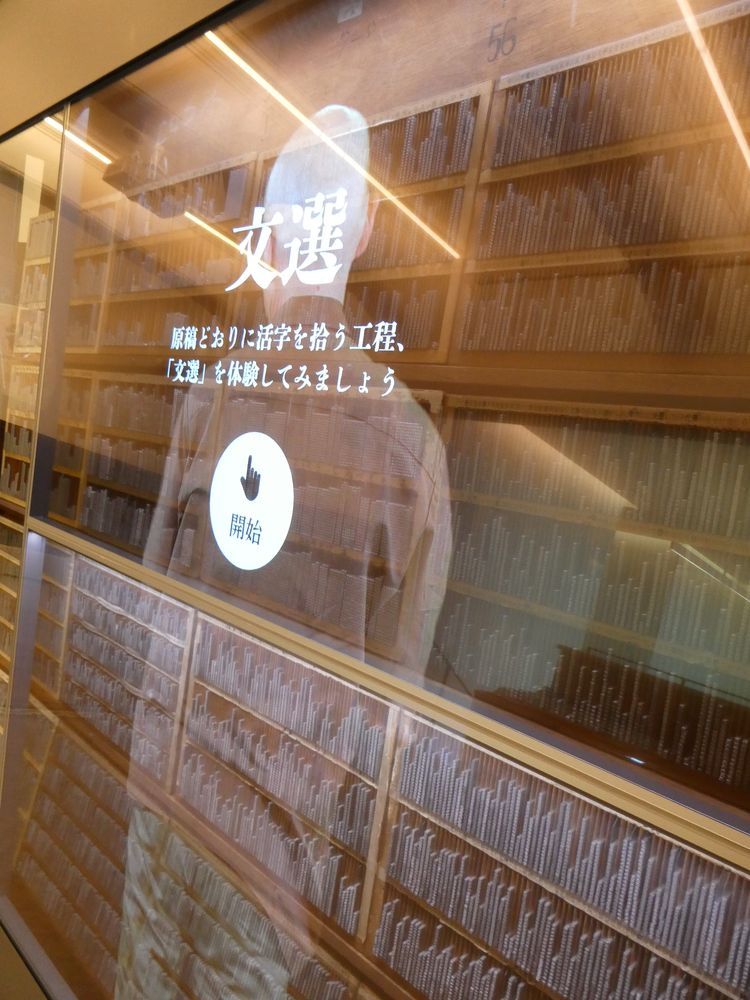

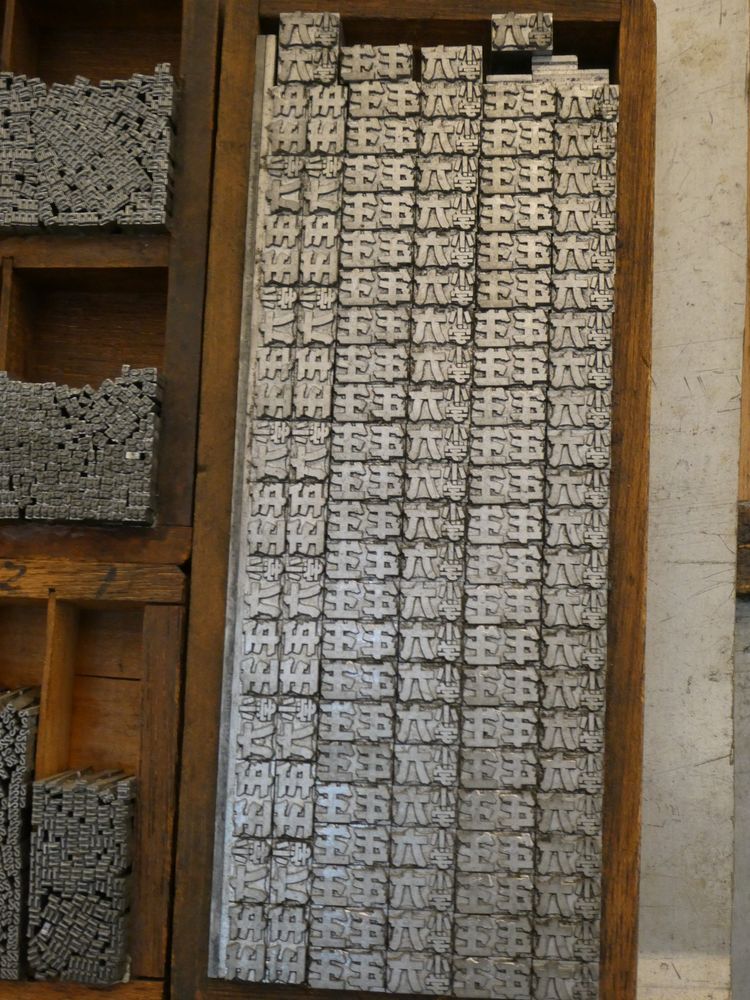

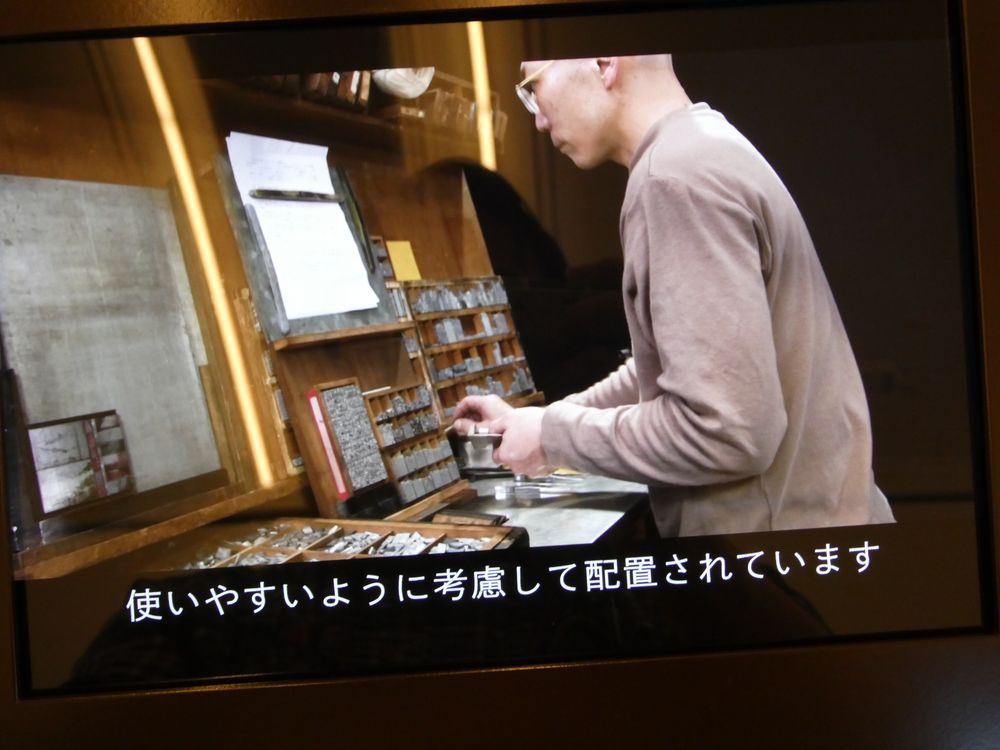

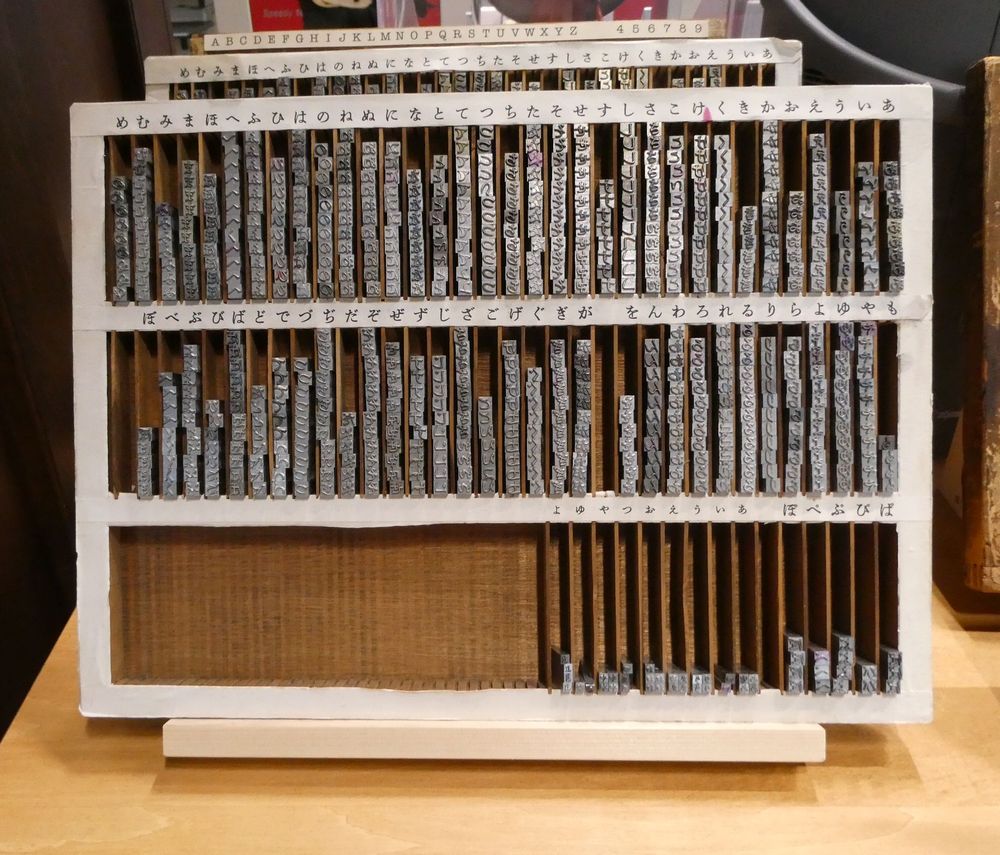

この大量の活字から 原稿の文章を組み上げる

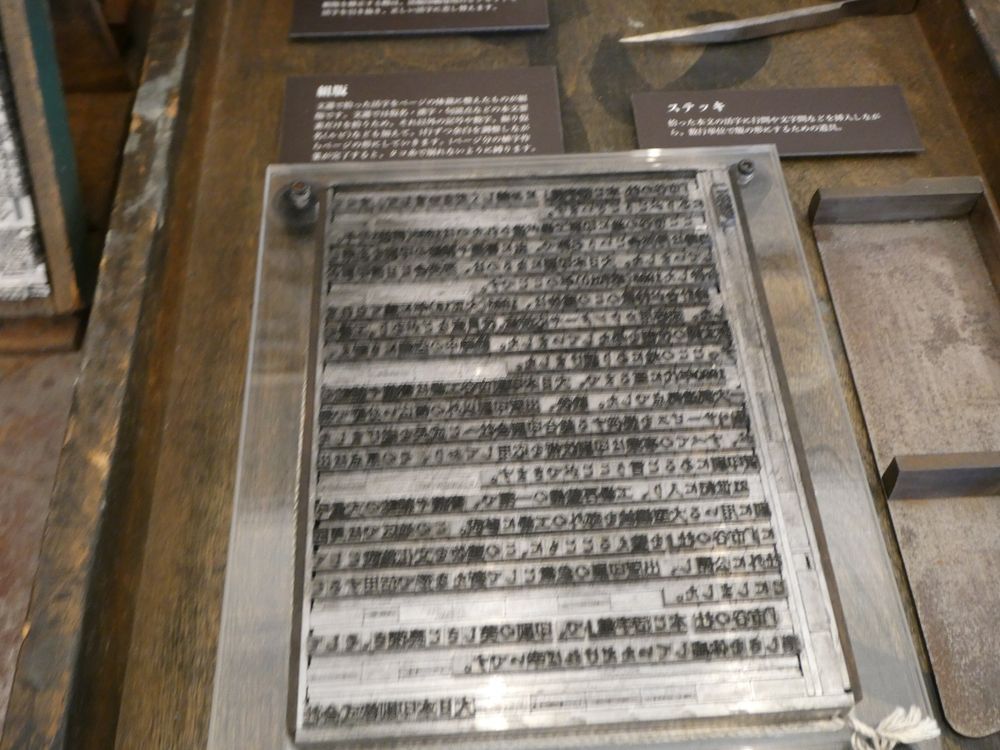

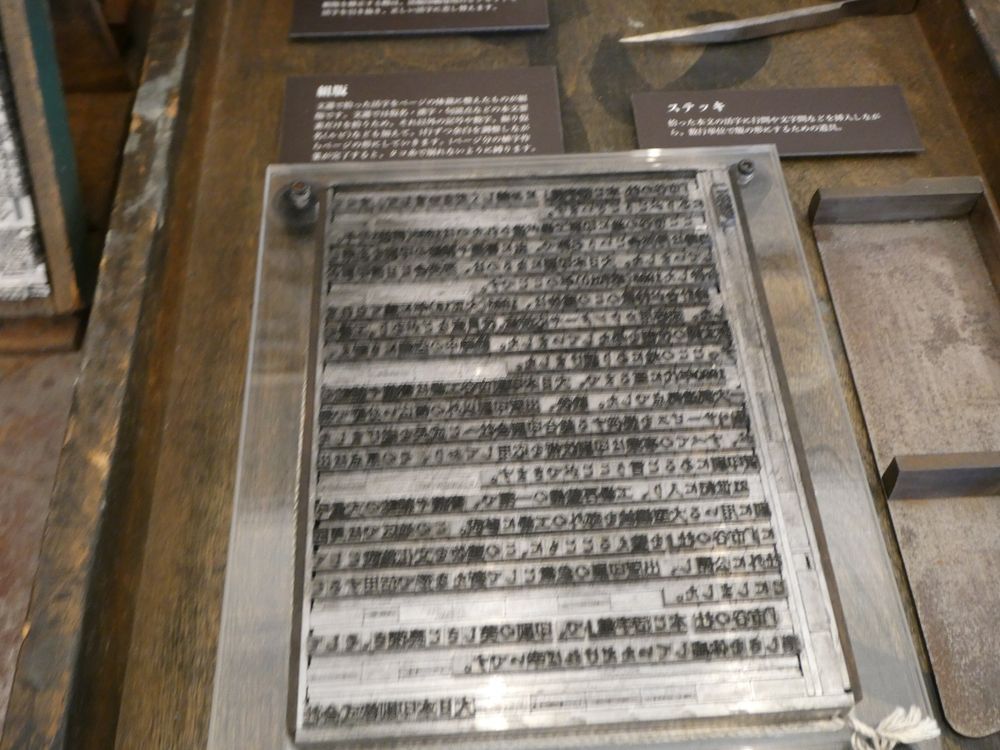

活字で文章を組み立てた後

挿絵とかはこうした版を使う

各社ごとにストックされていたらしい

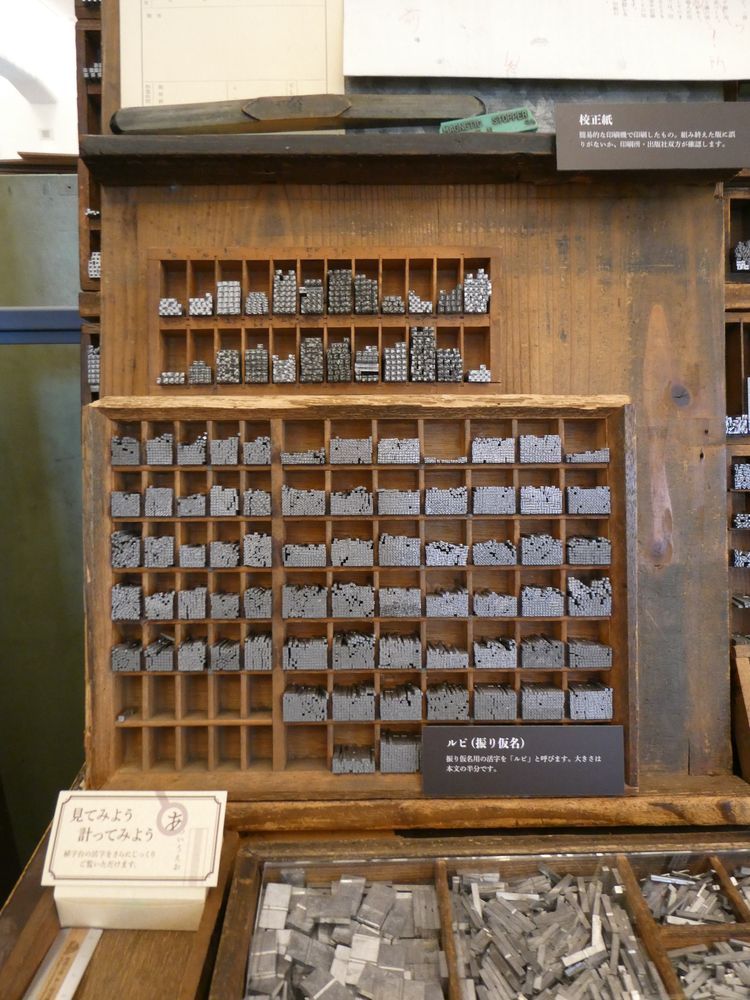

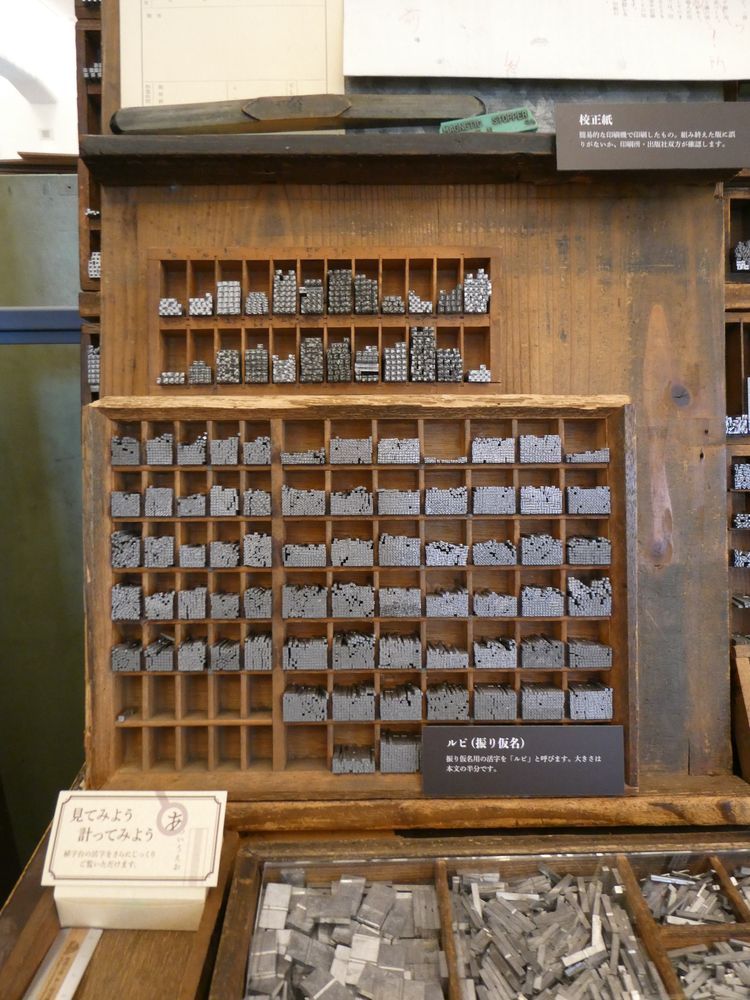

ルビを入れるための活字も

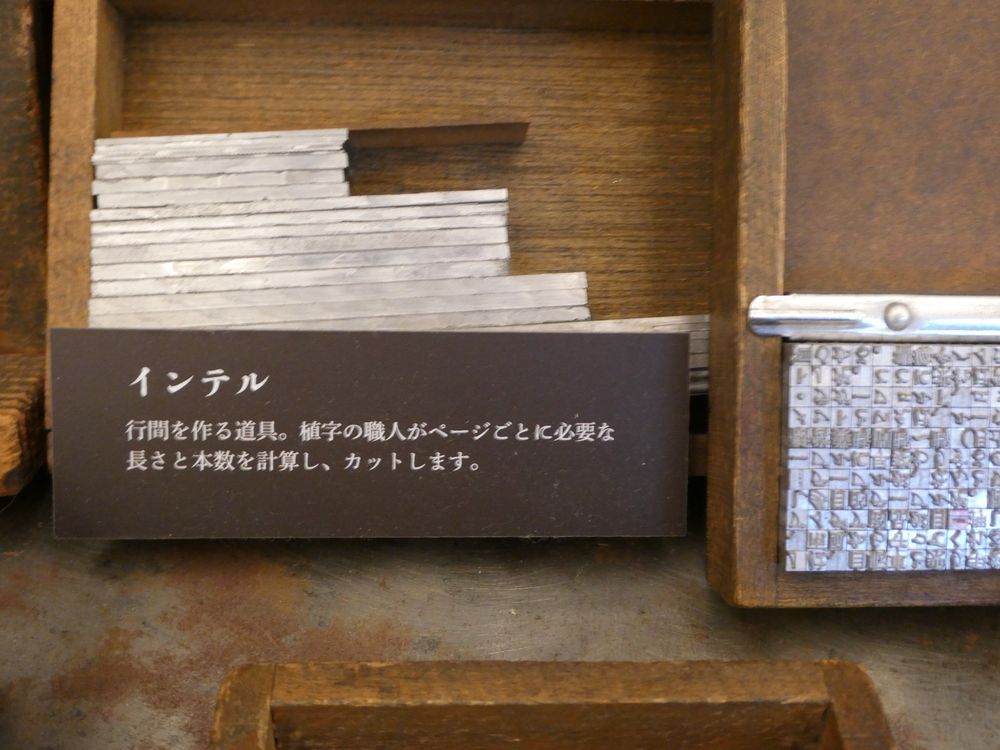

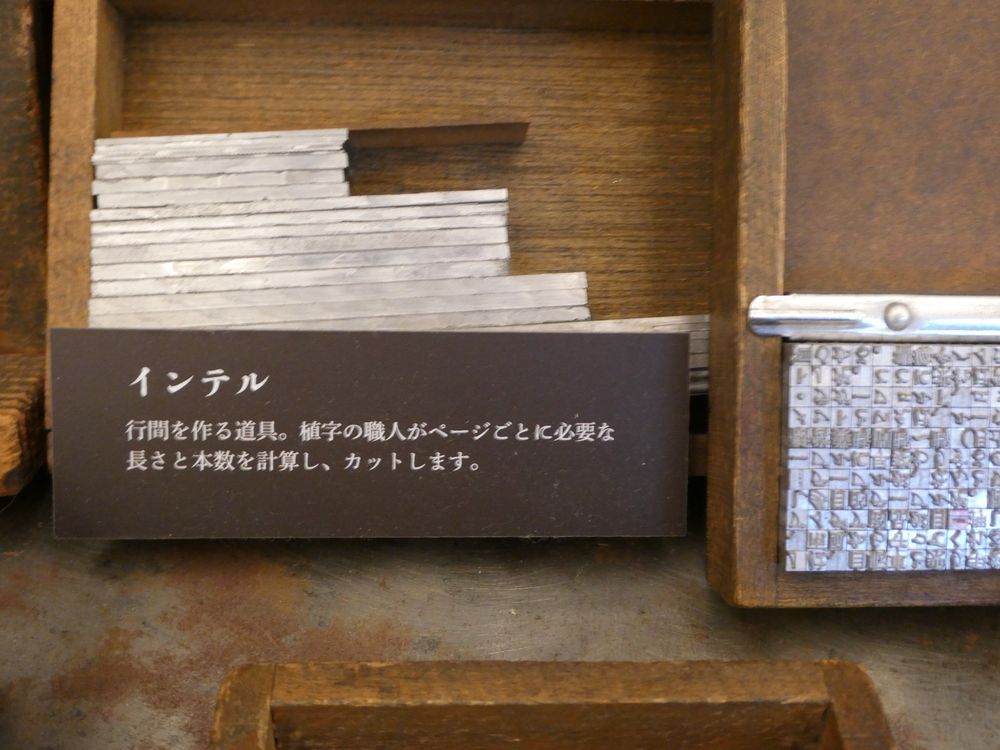

インテルの由来ってこれ??

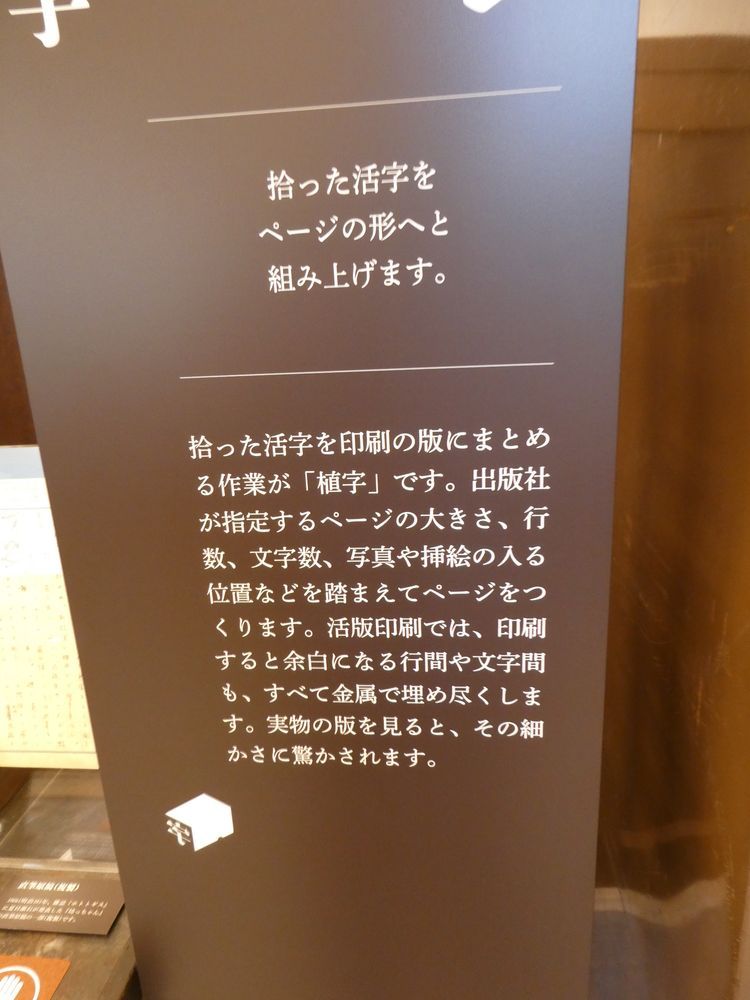

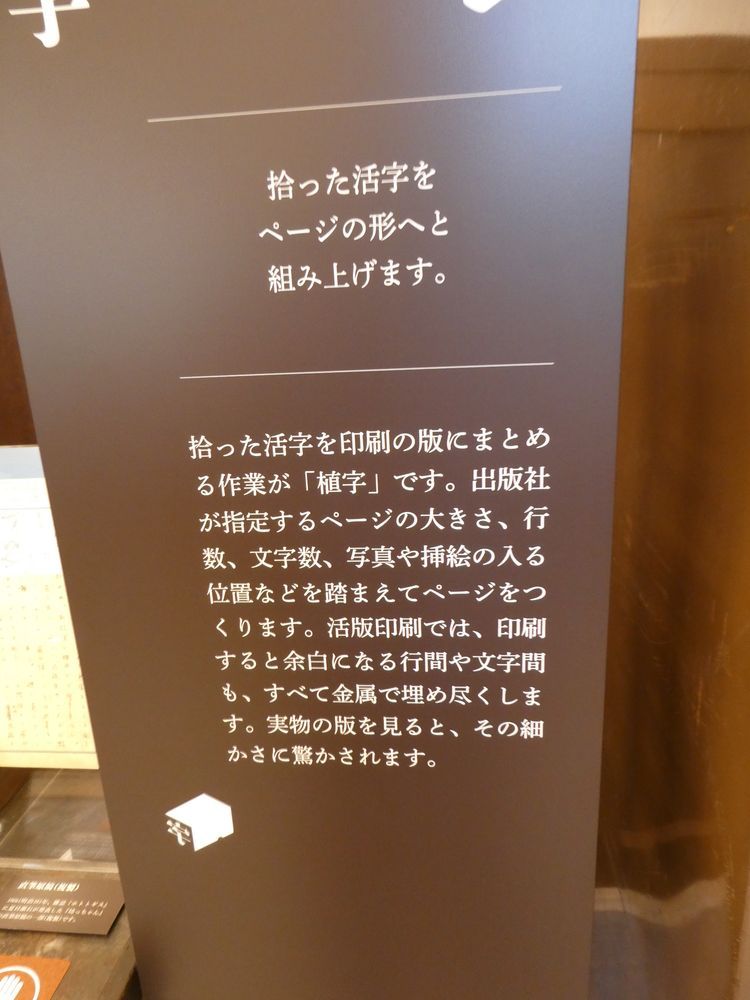

行間や改行部分を作って1ページの版となる

小学館の小学六年生ロゴの活字

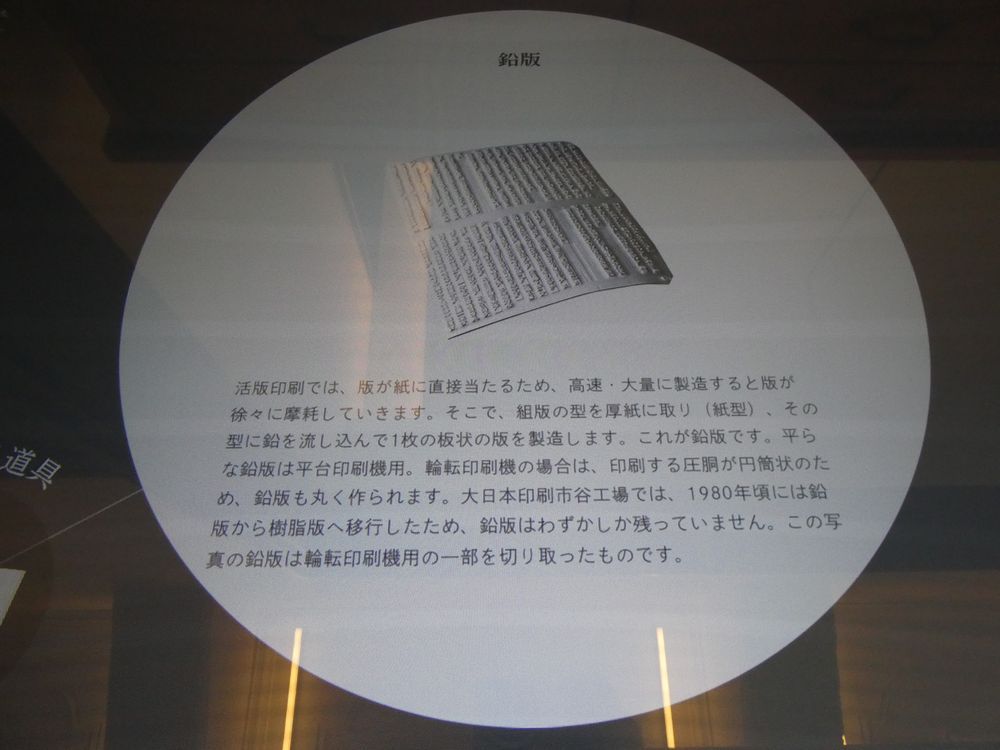

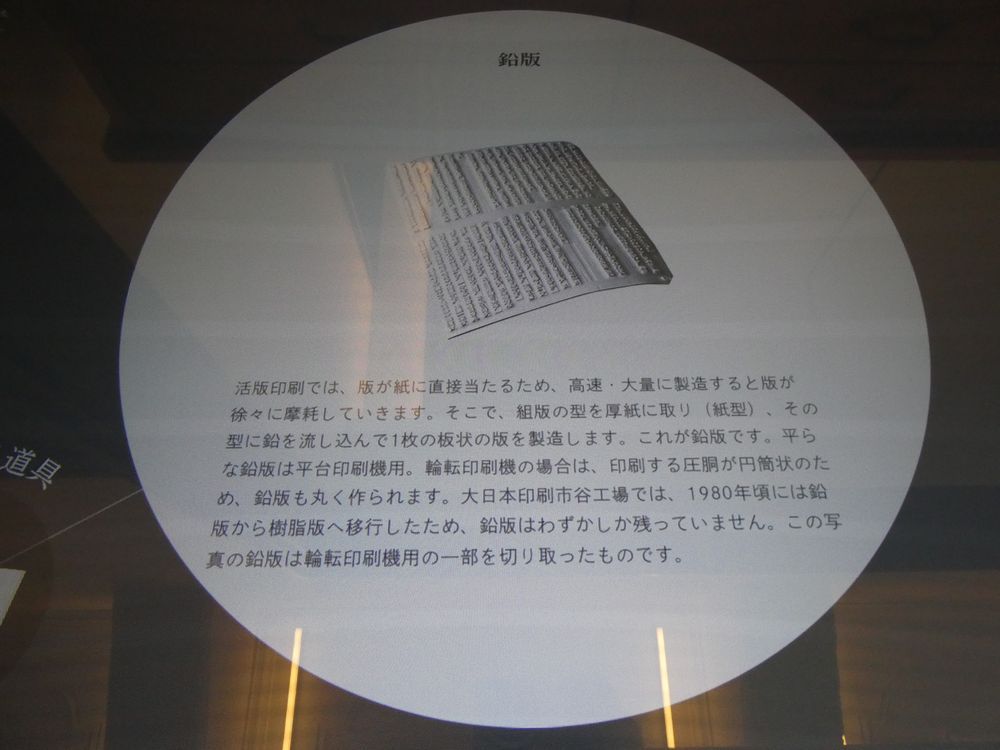

1ページ分の版を 厚紙に押し当て、ここに鉛を流して印刷用の版となる

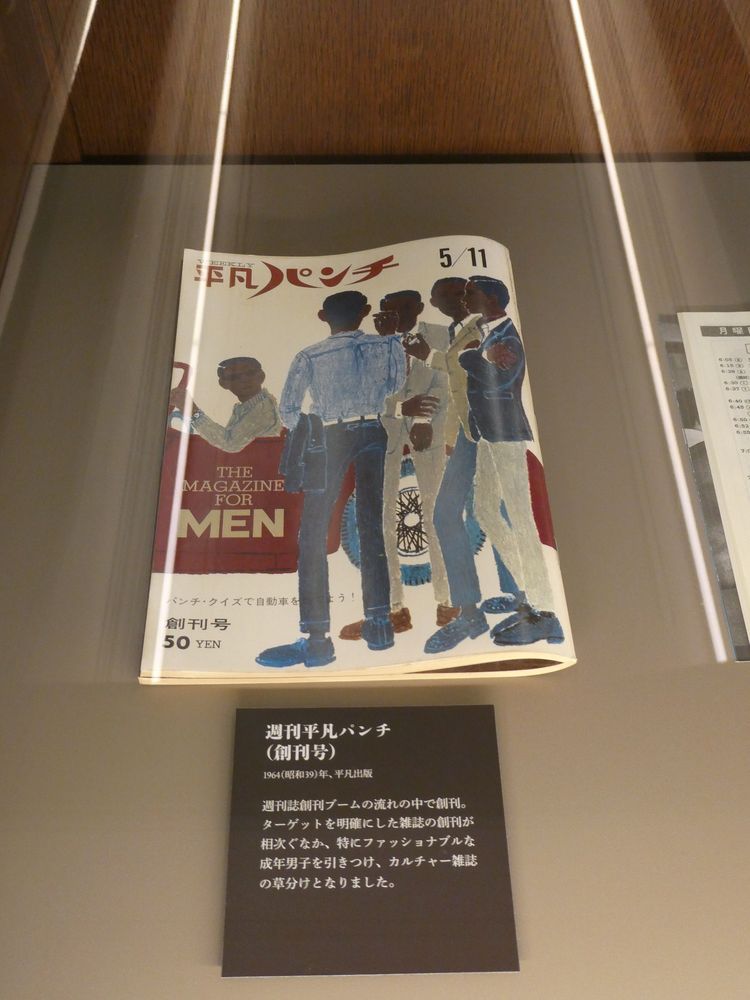

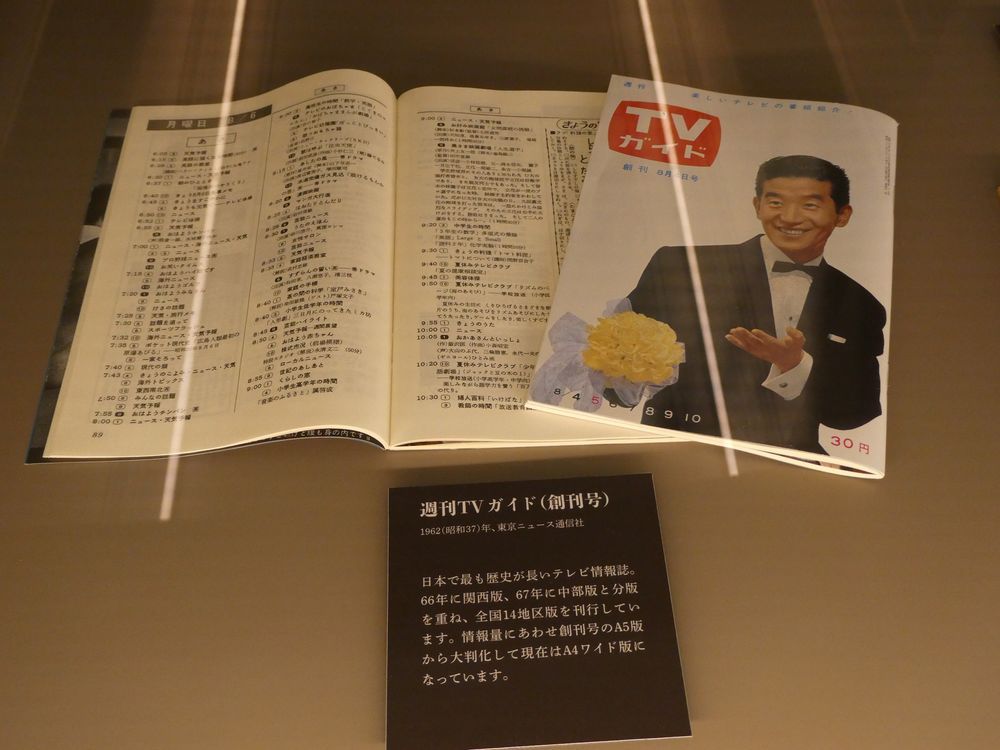

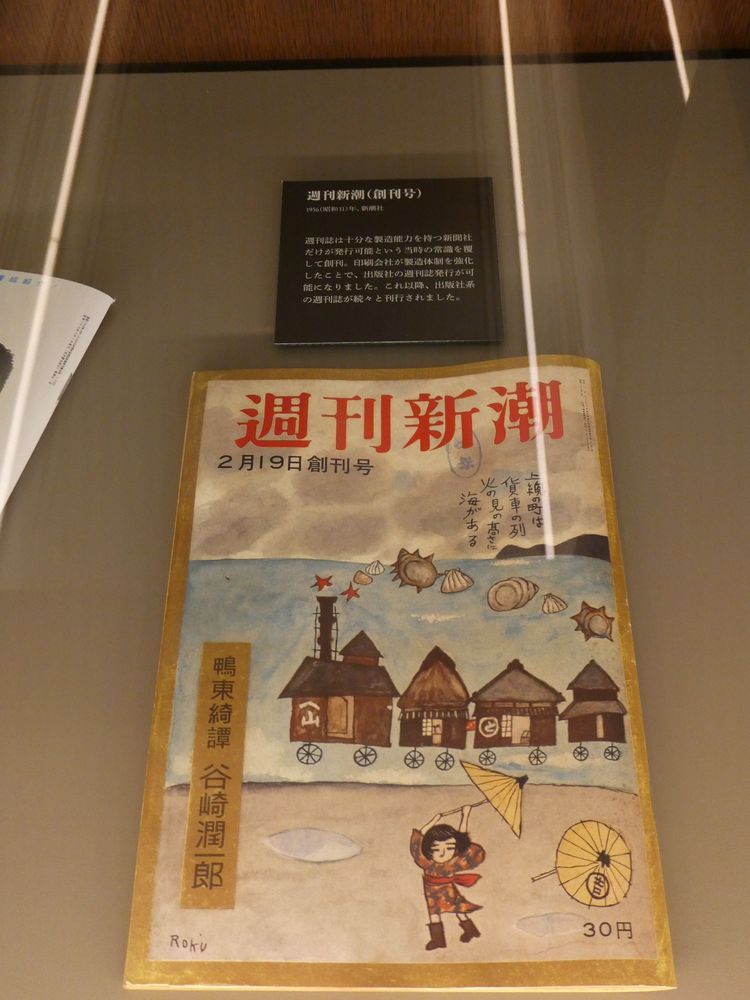

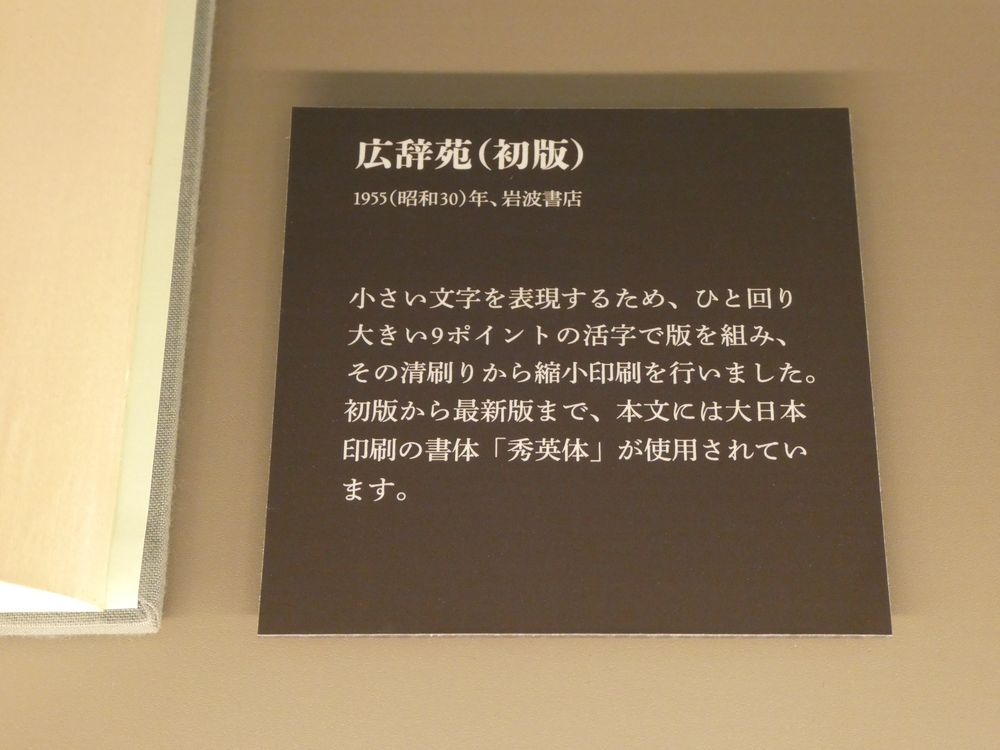

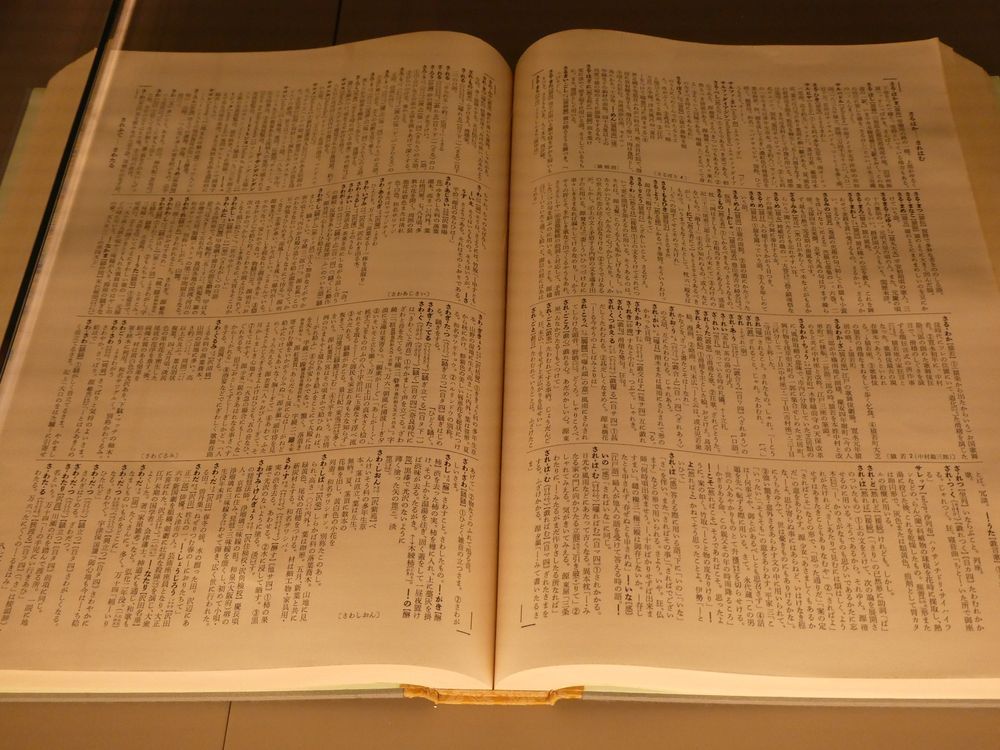

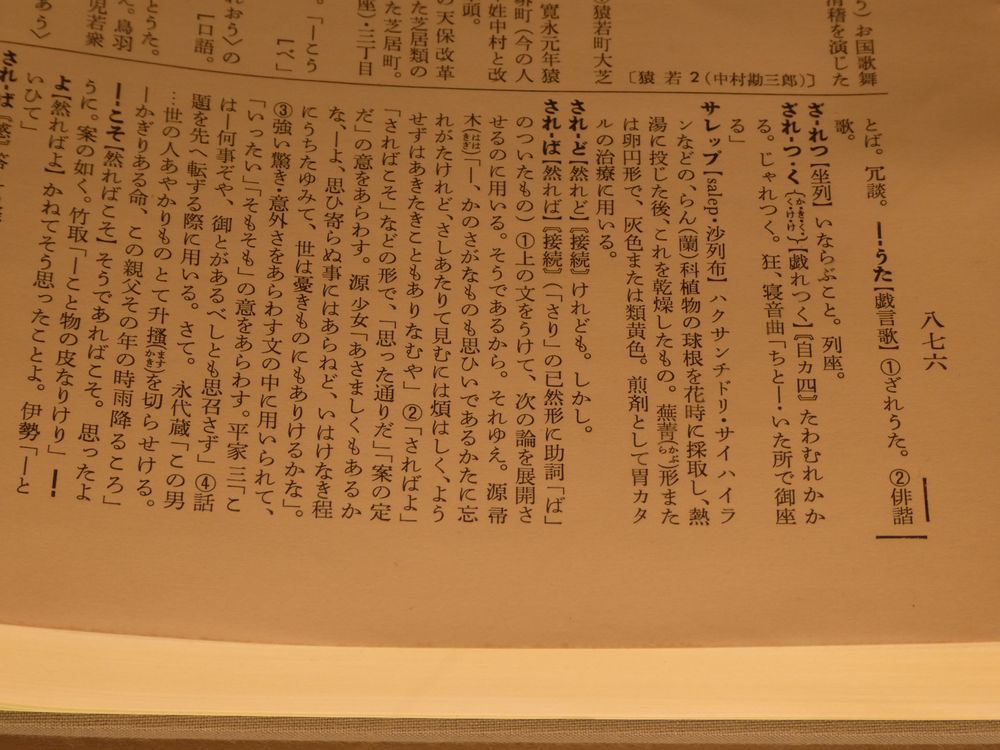

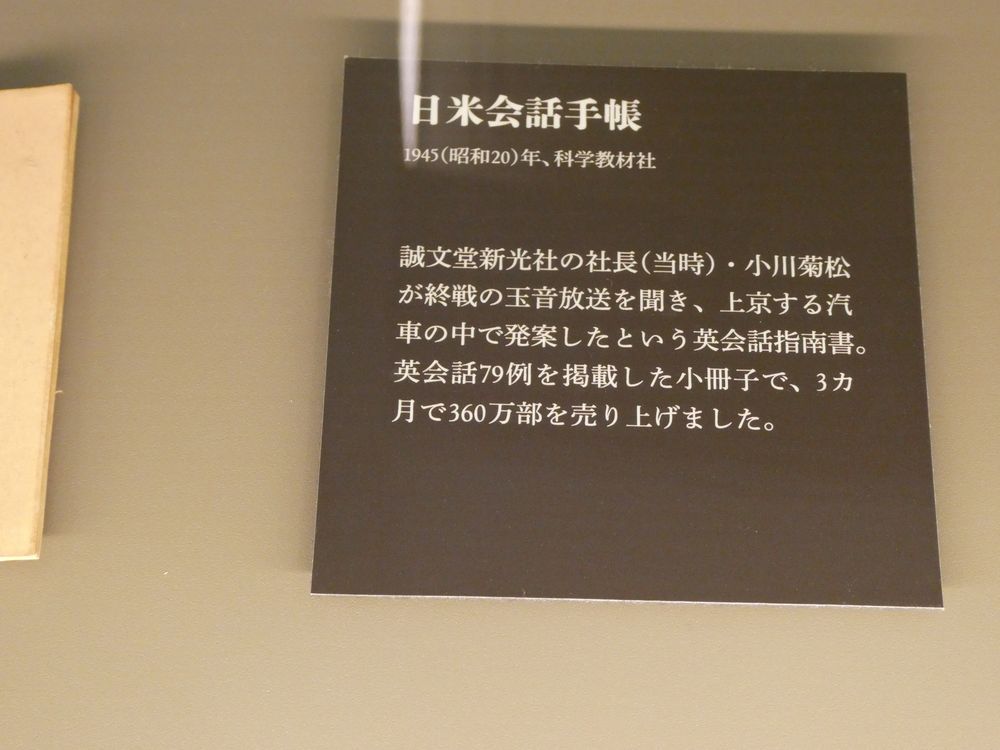

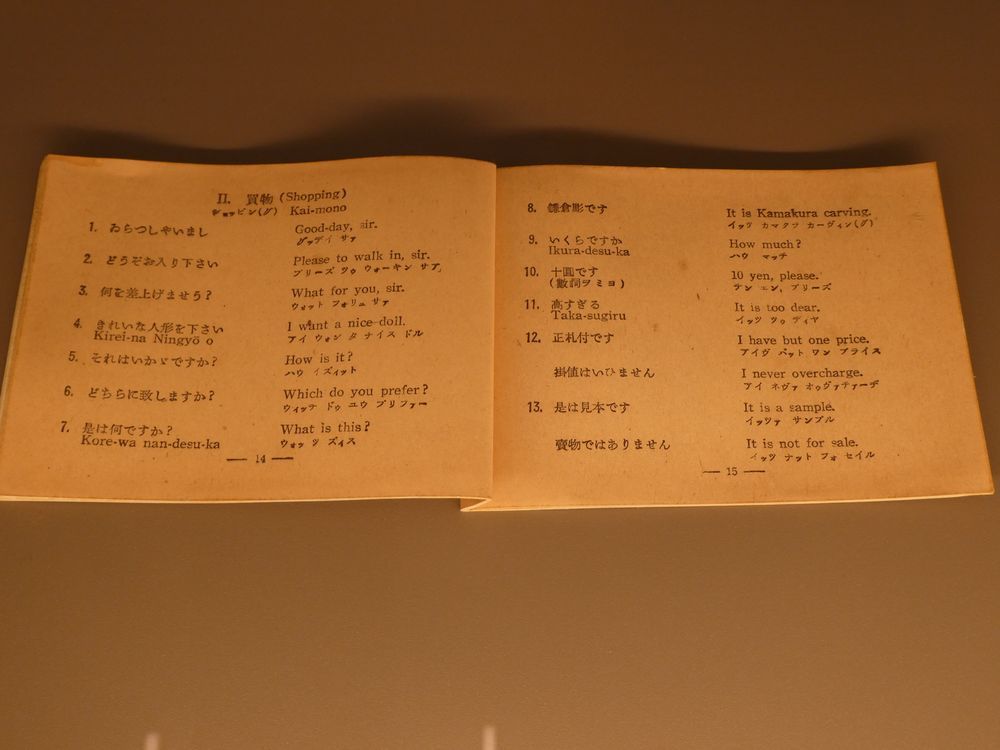

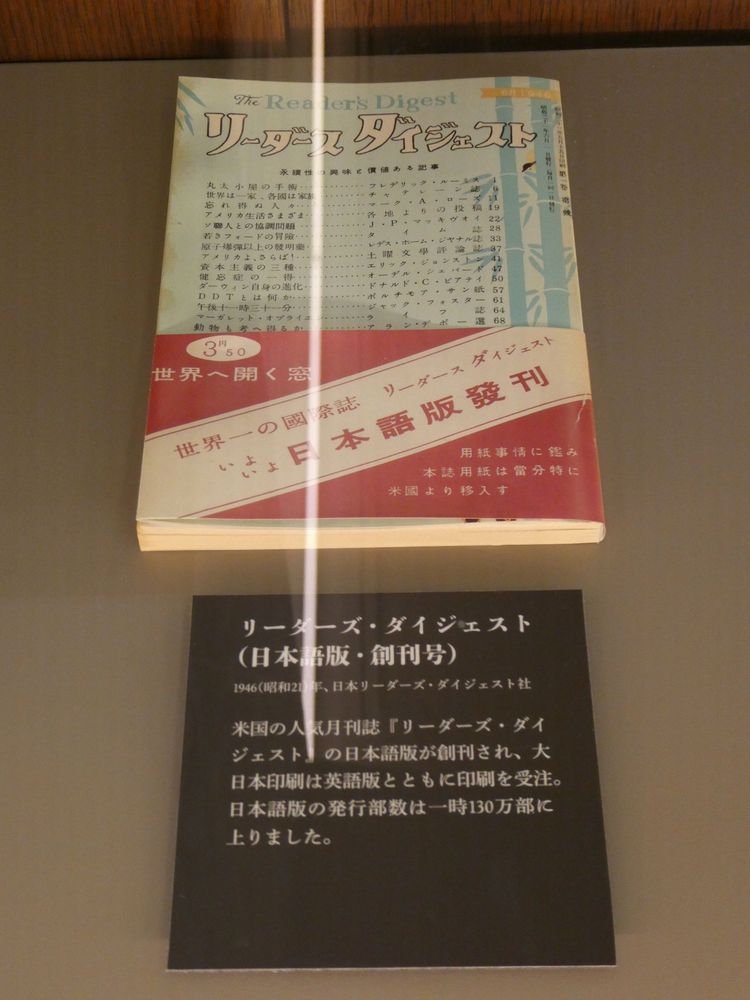

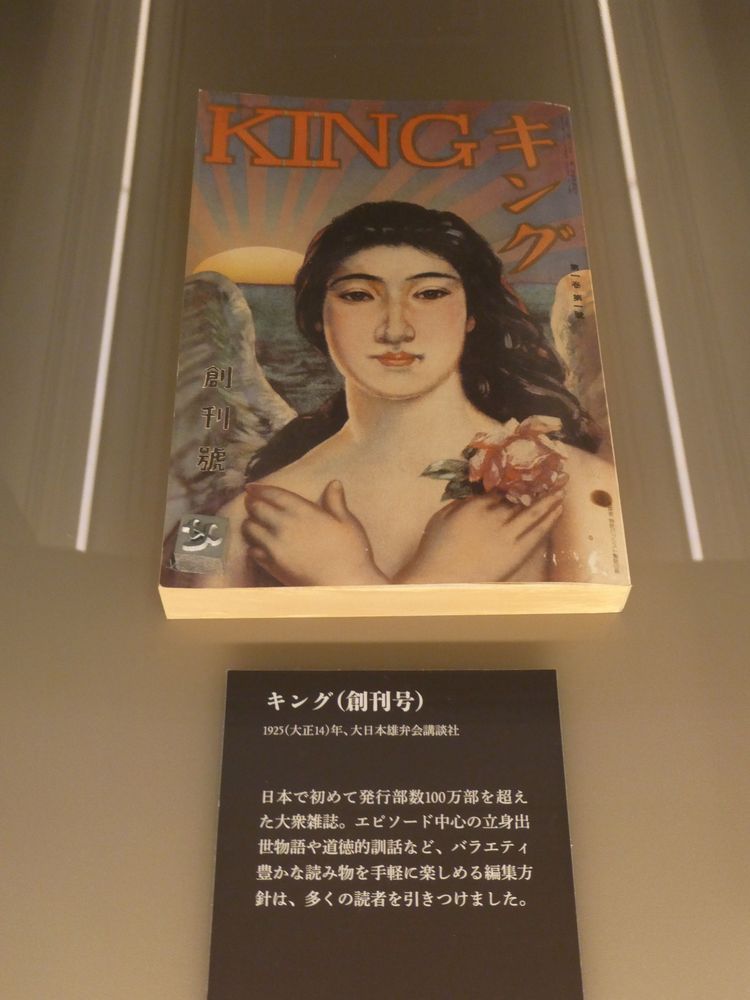

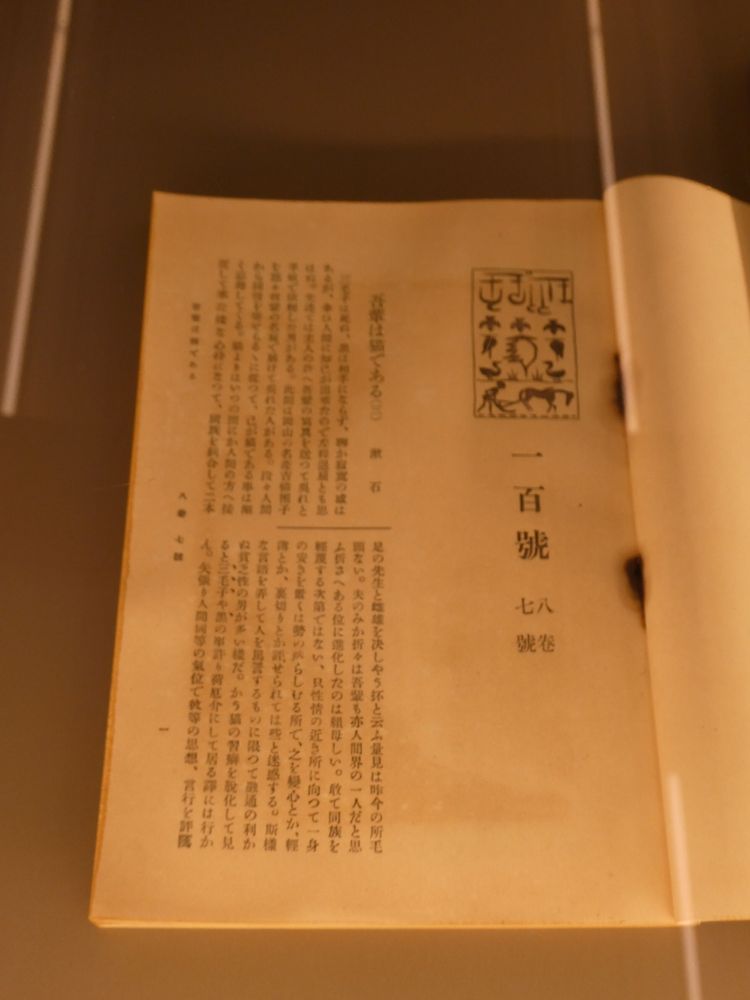

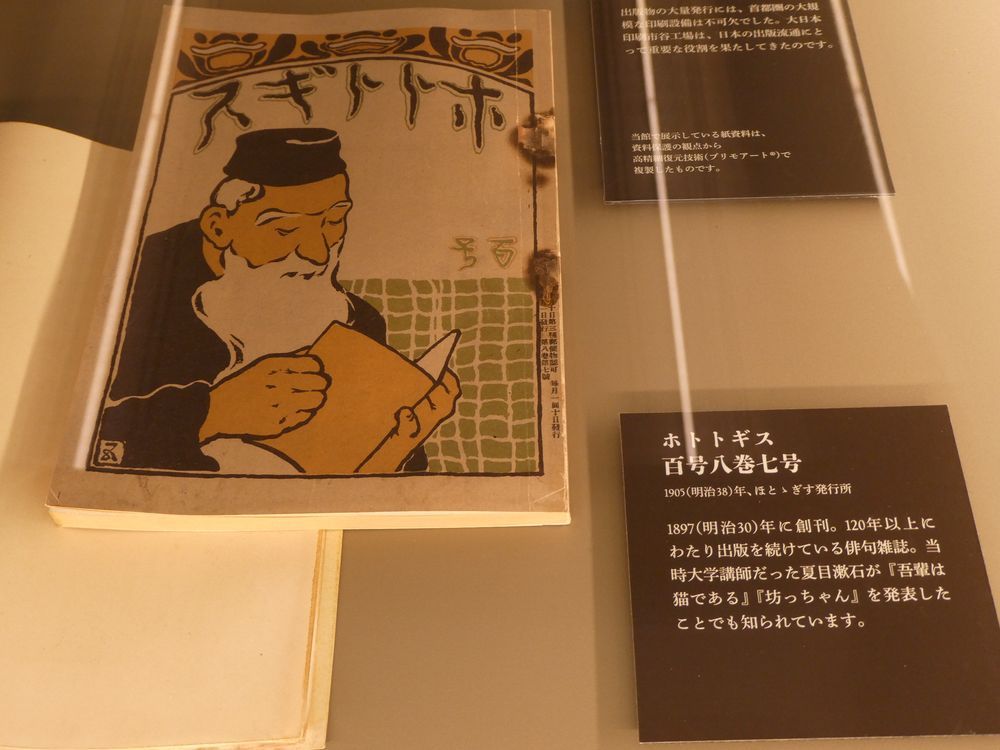

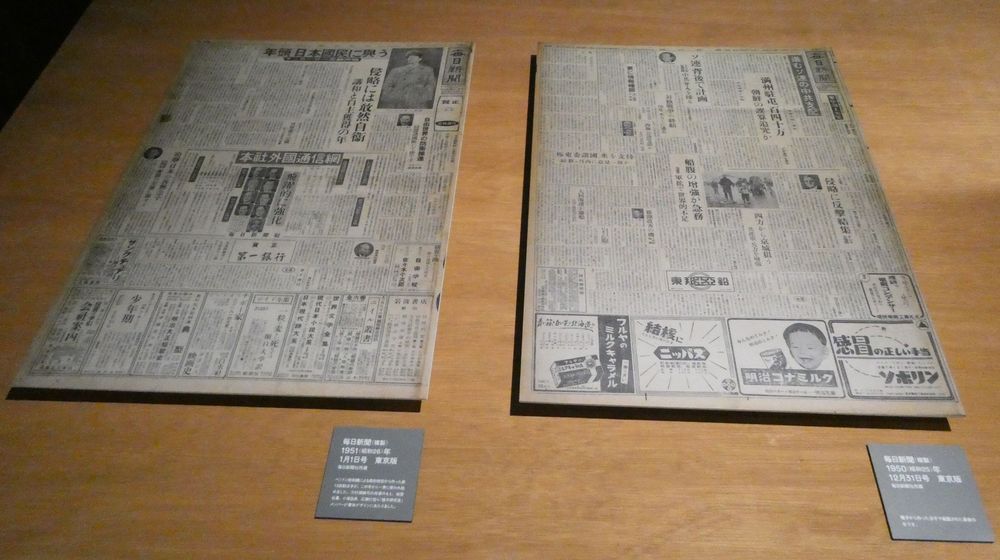

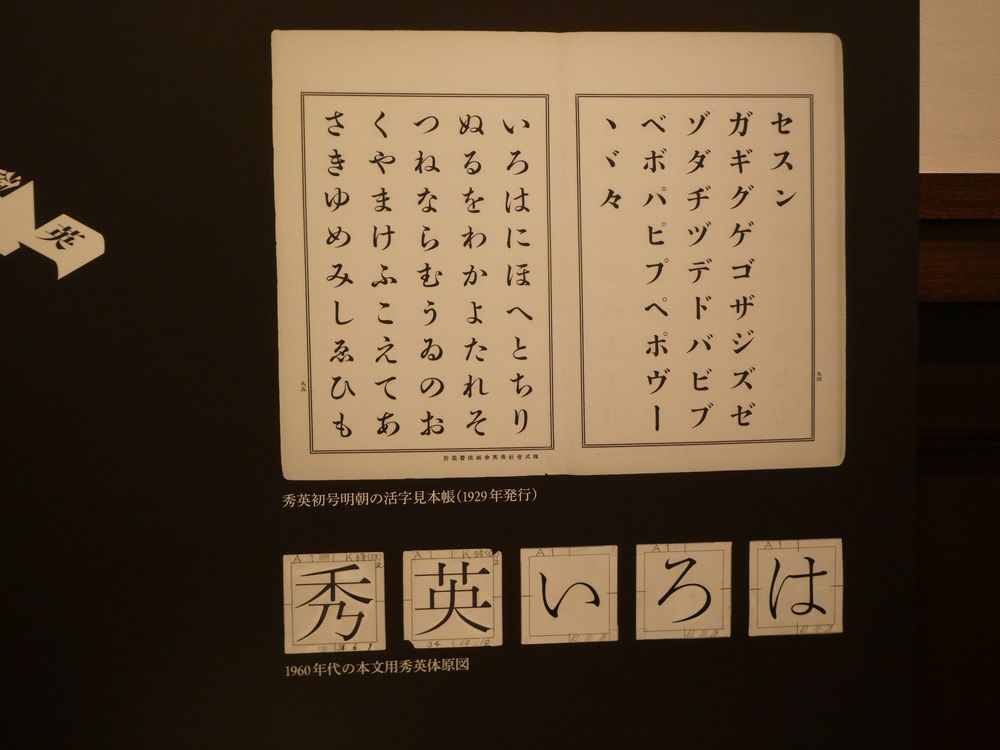

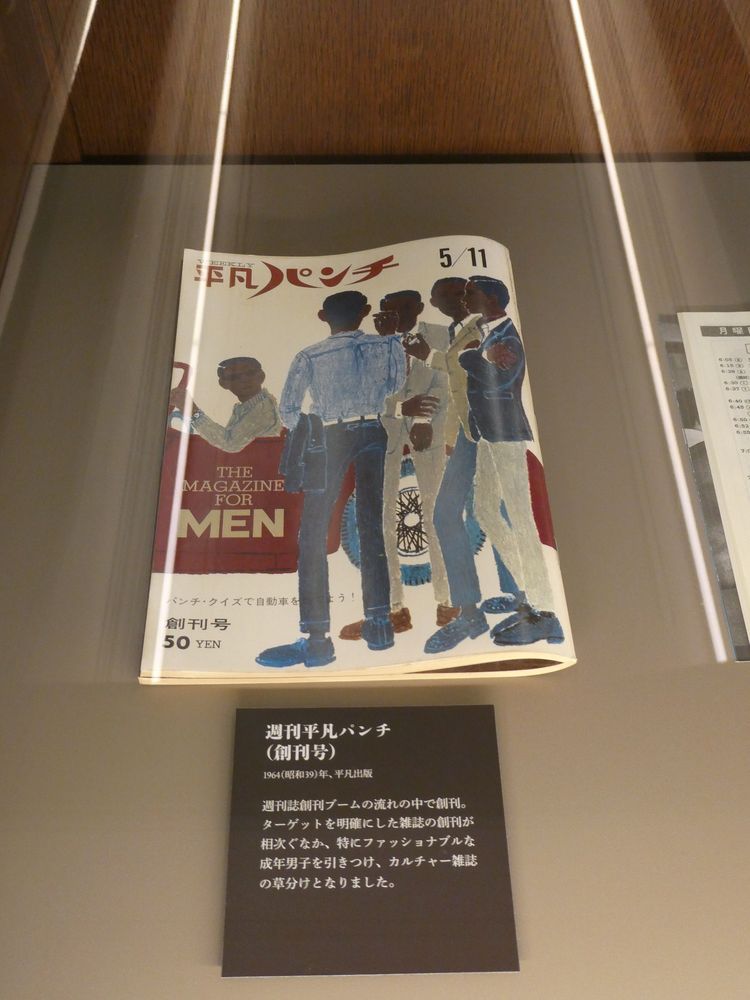

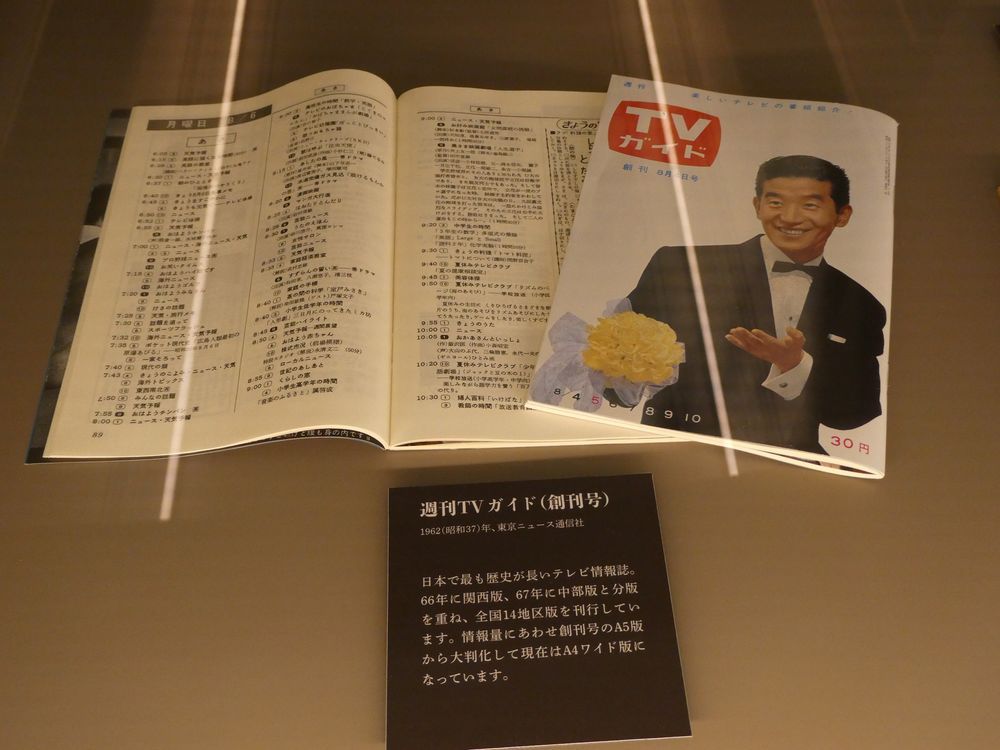

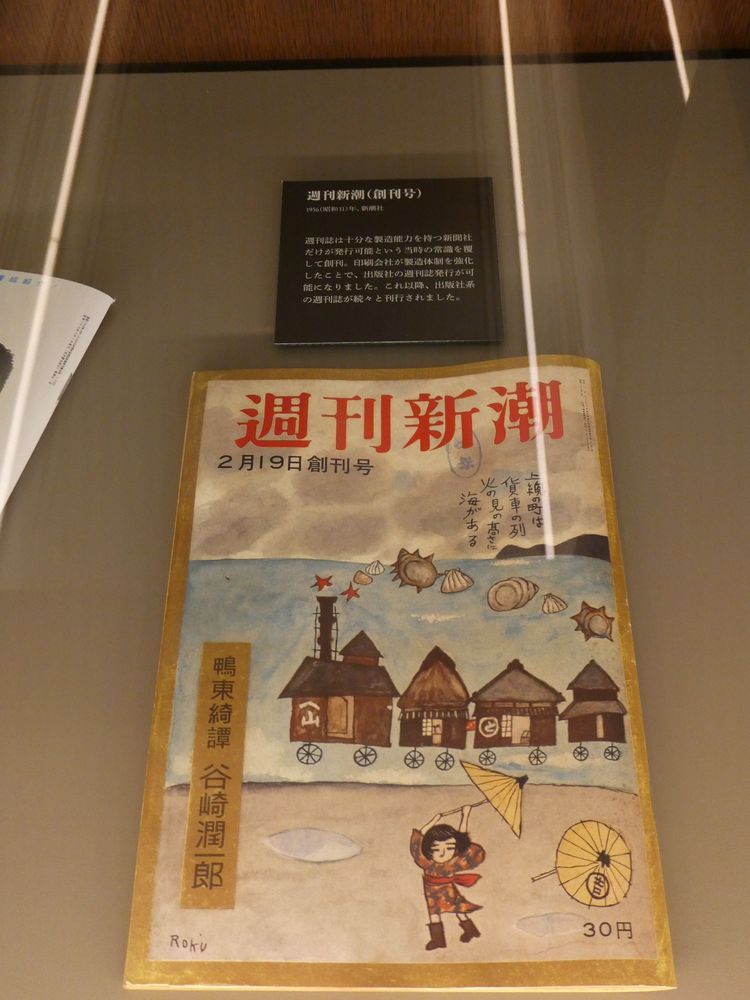

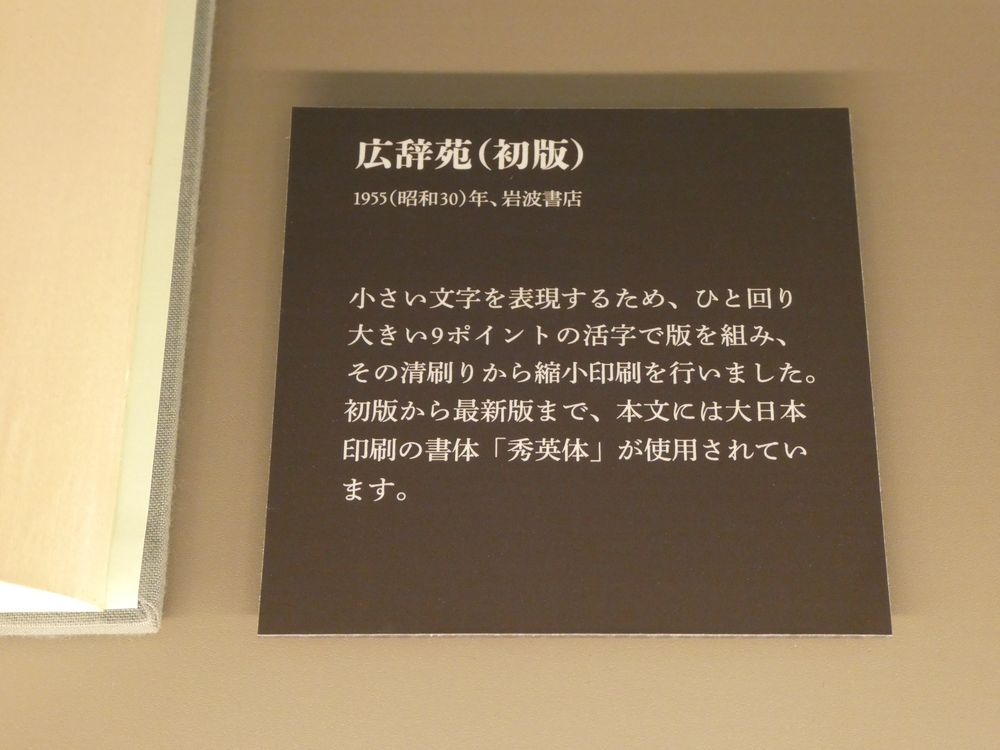

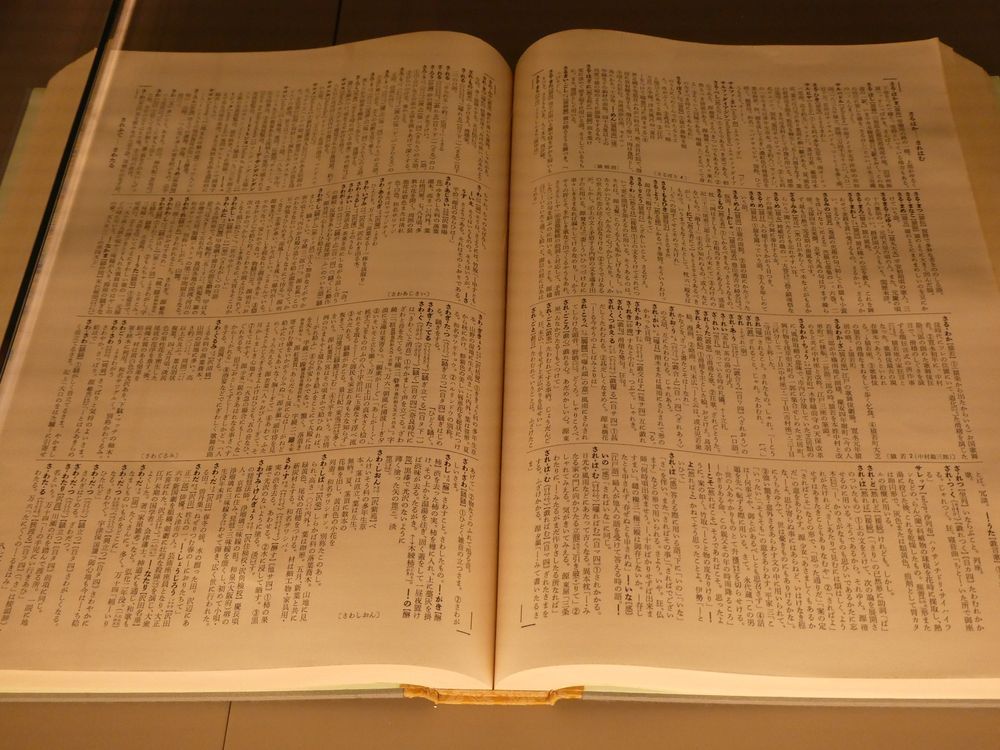

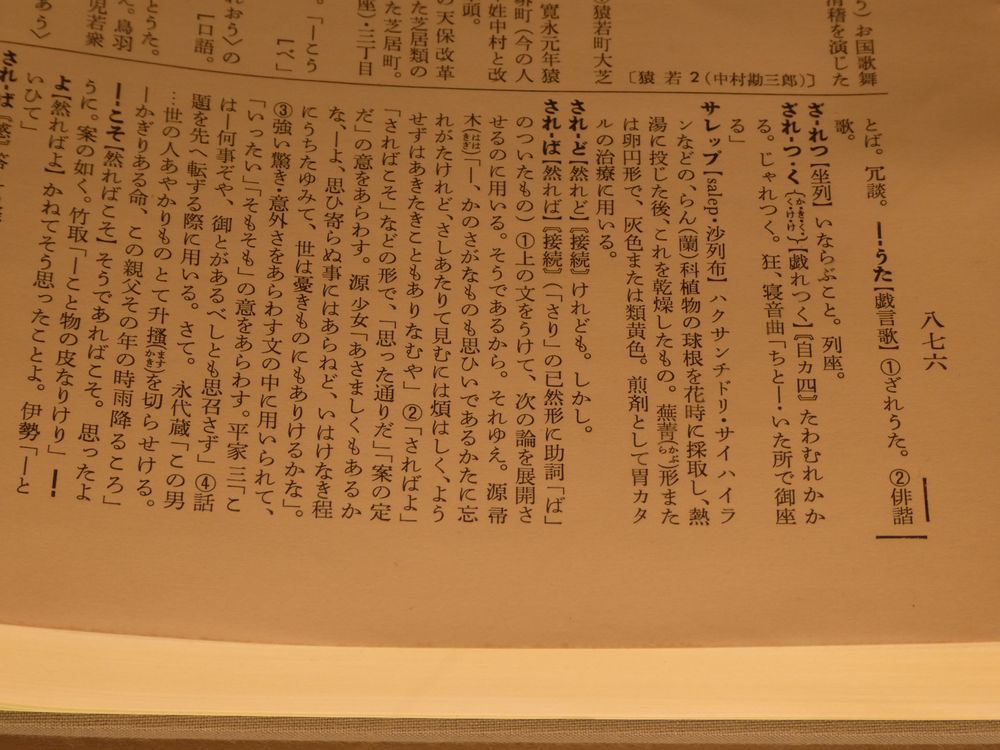

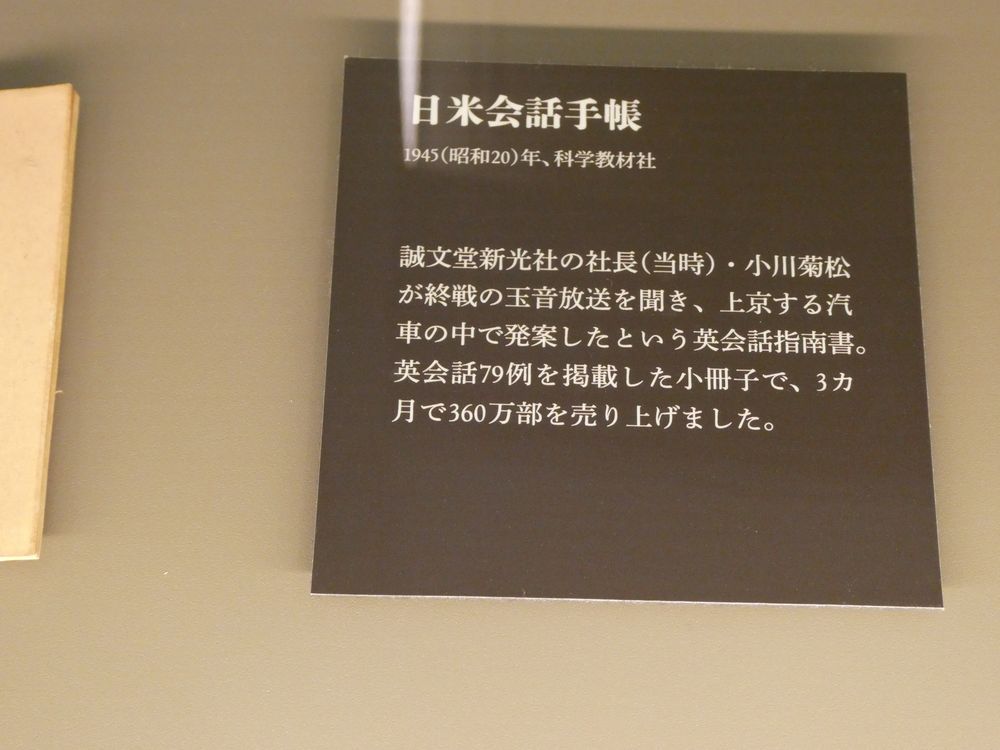

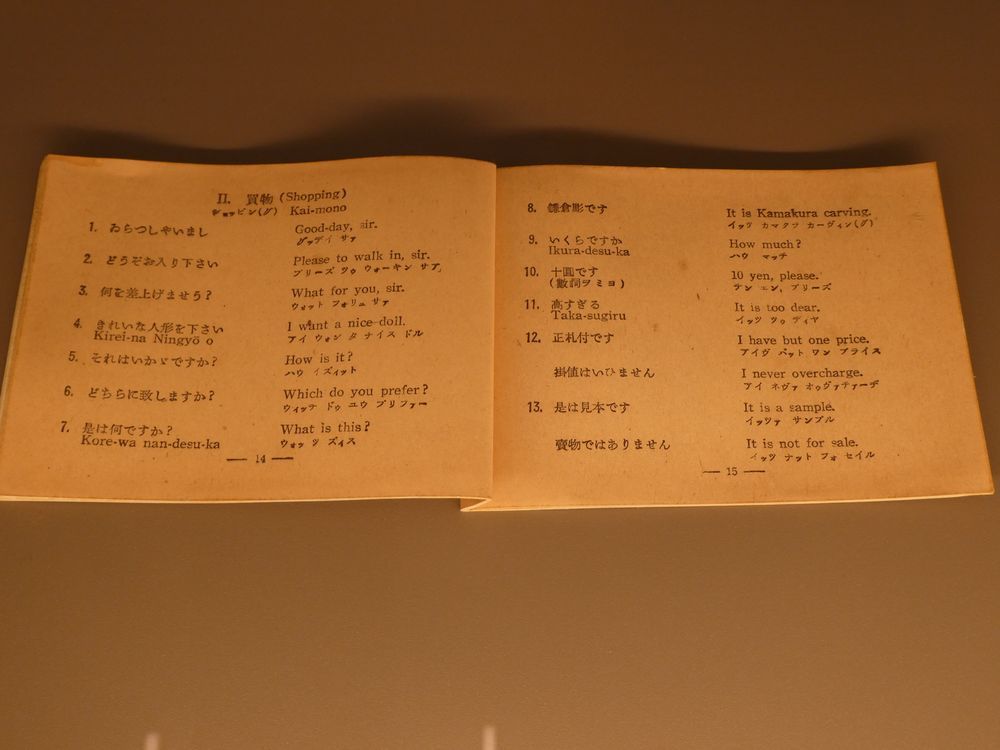

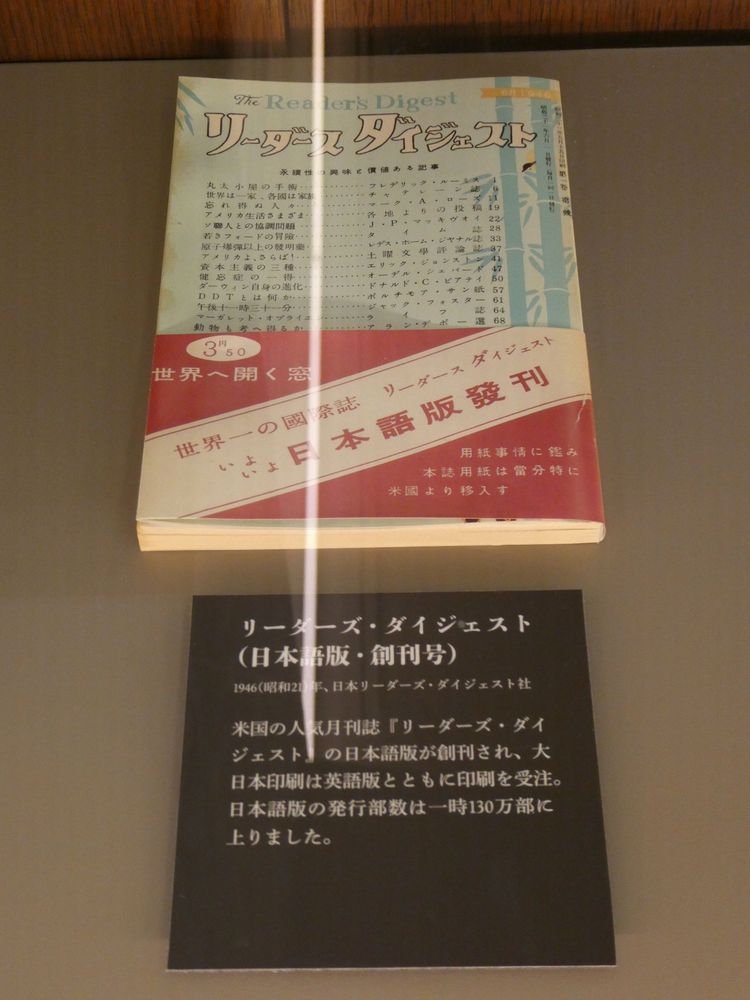

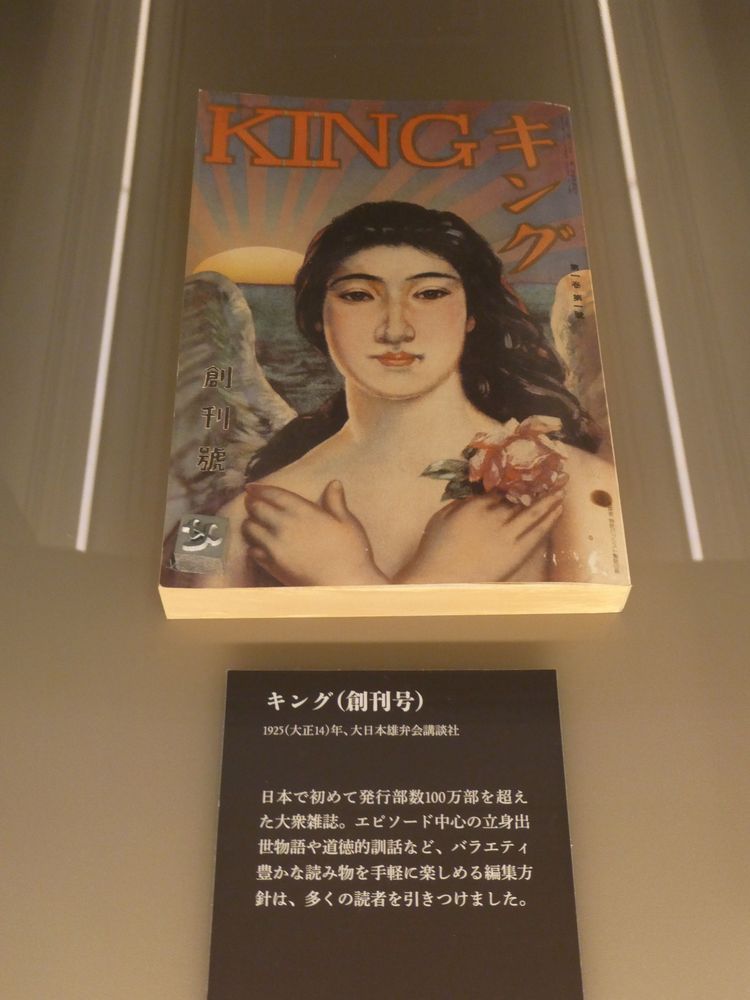

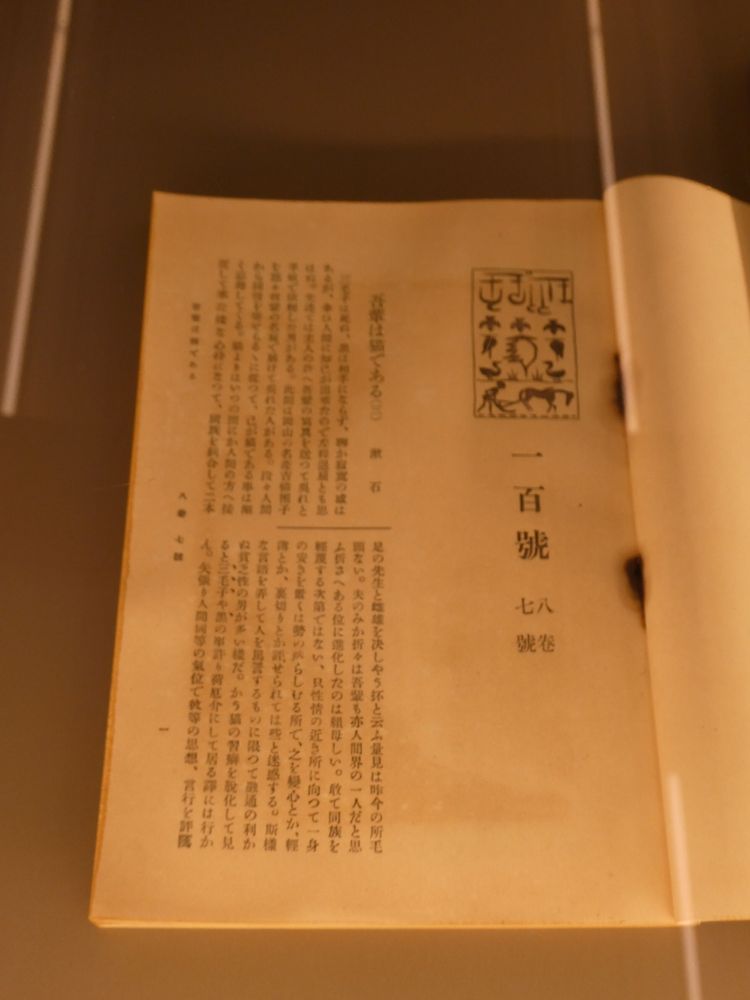

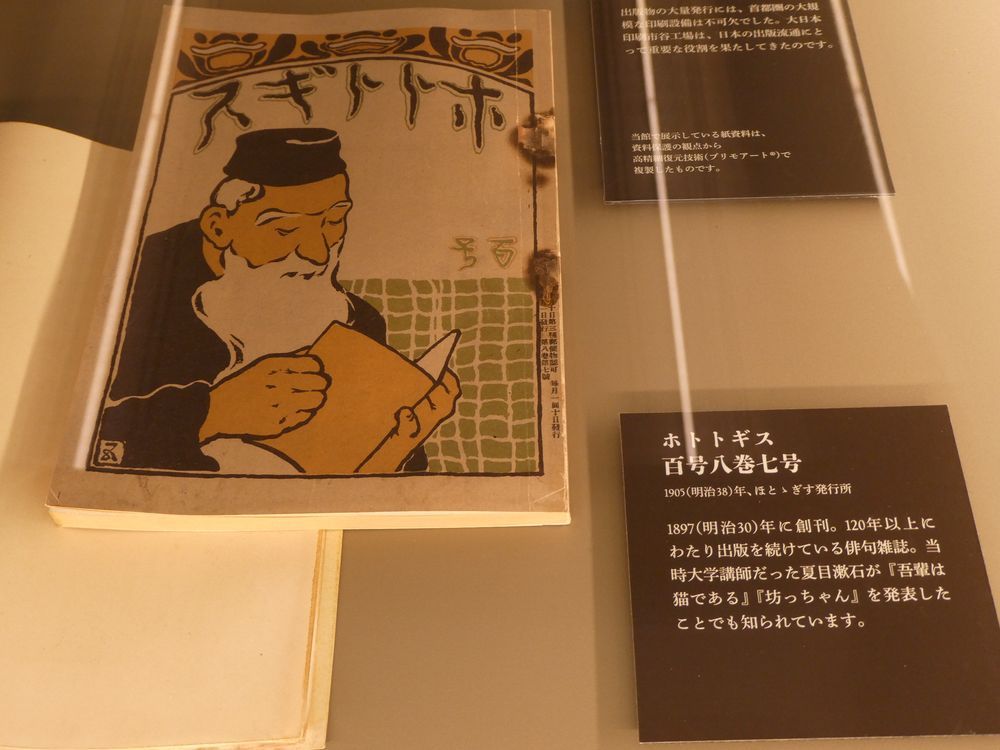

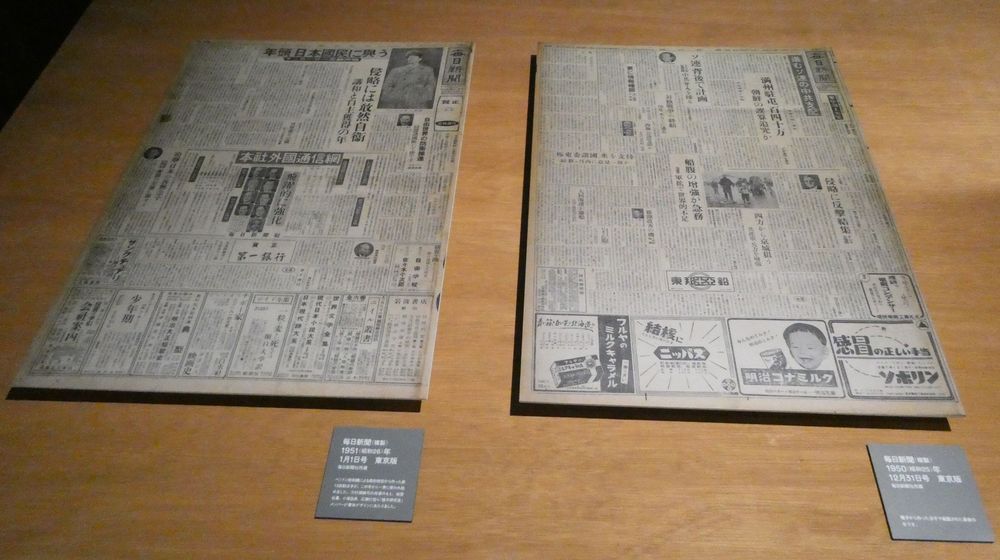

活版印刷時代の印刷物

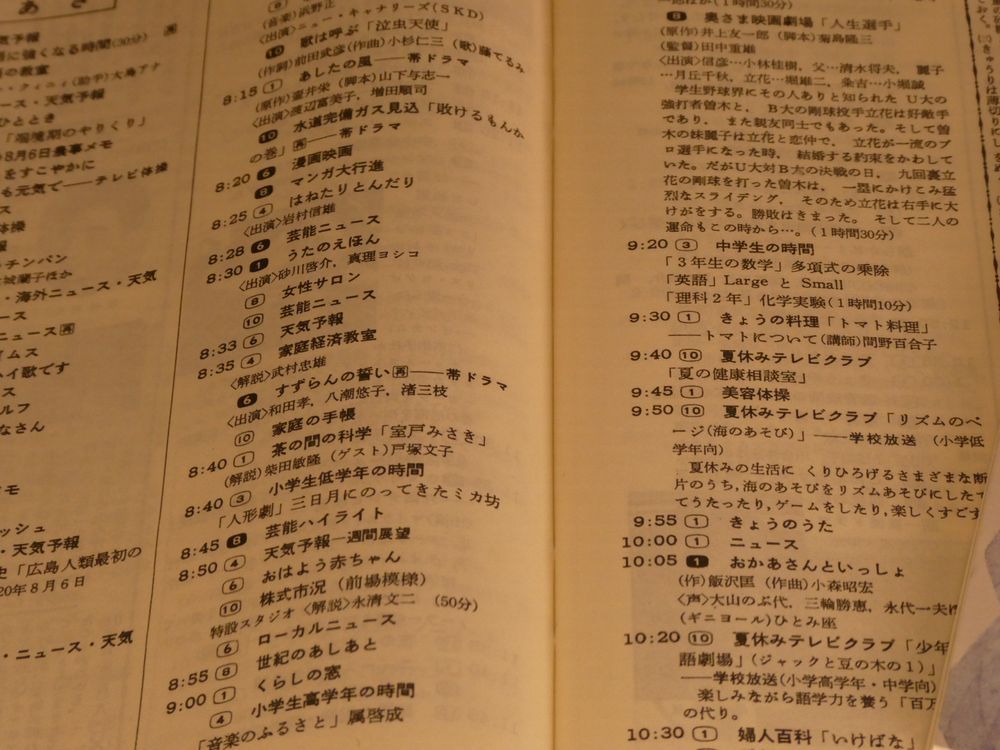

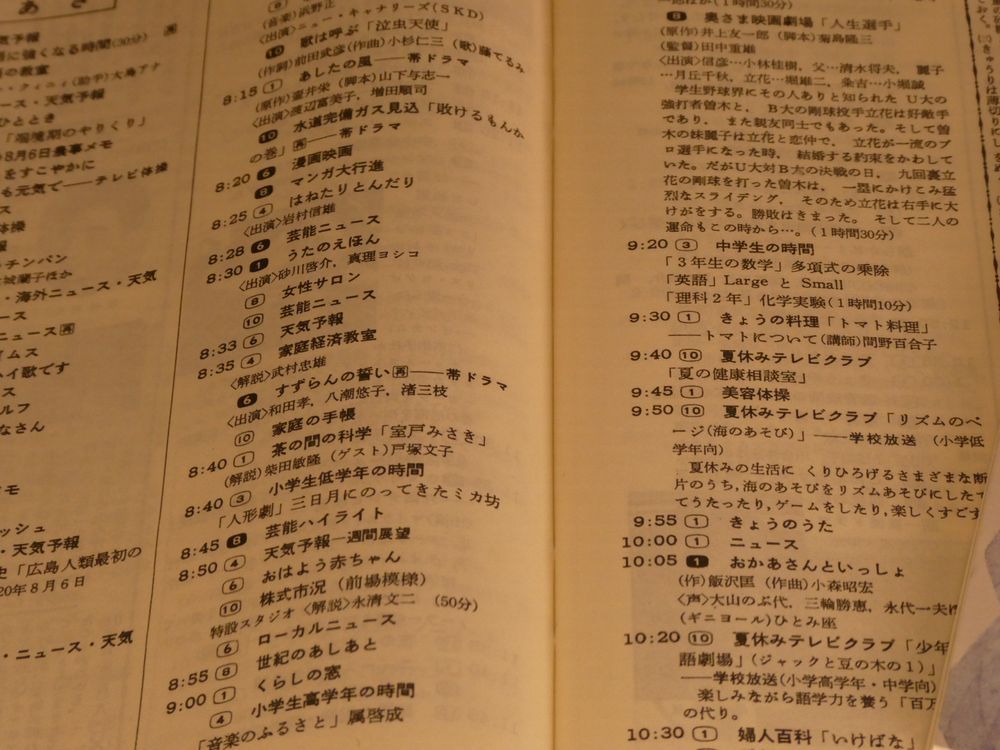

活版印刷でのテレビ欄は罫線での区切りが無かった模様

平版印刷機

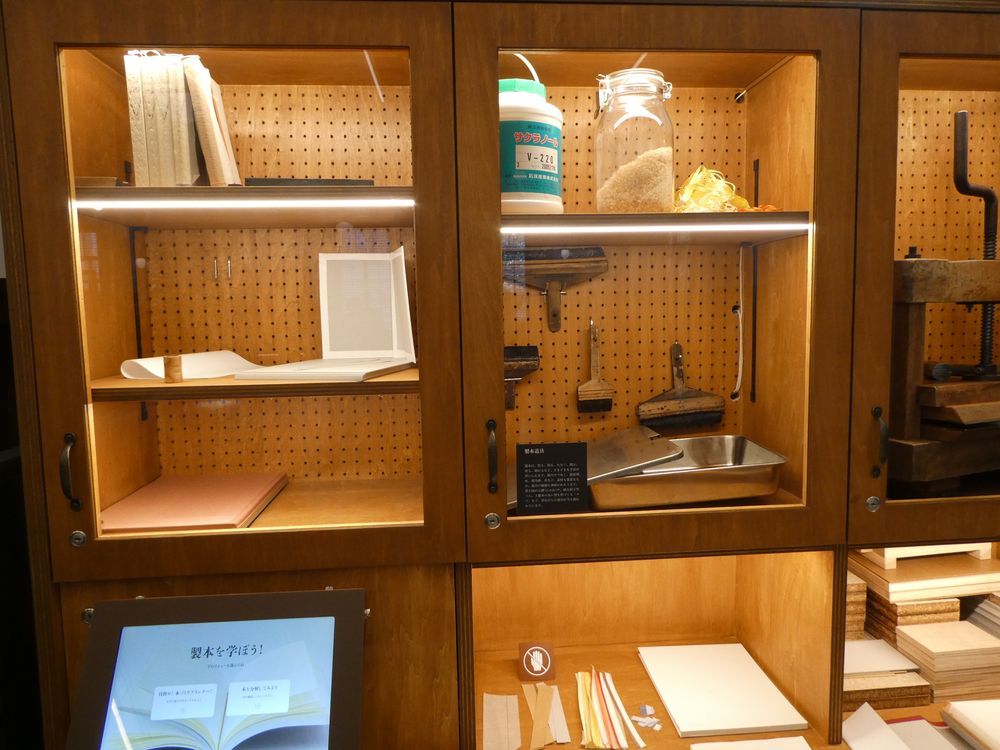

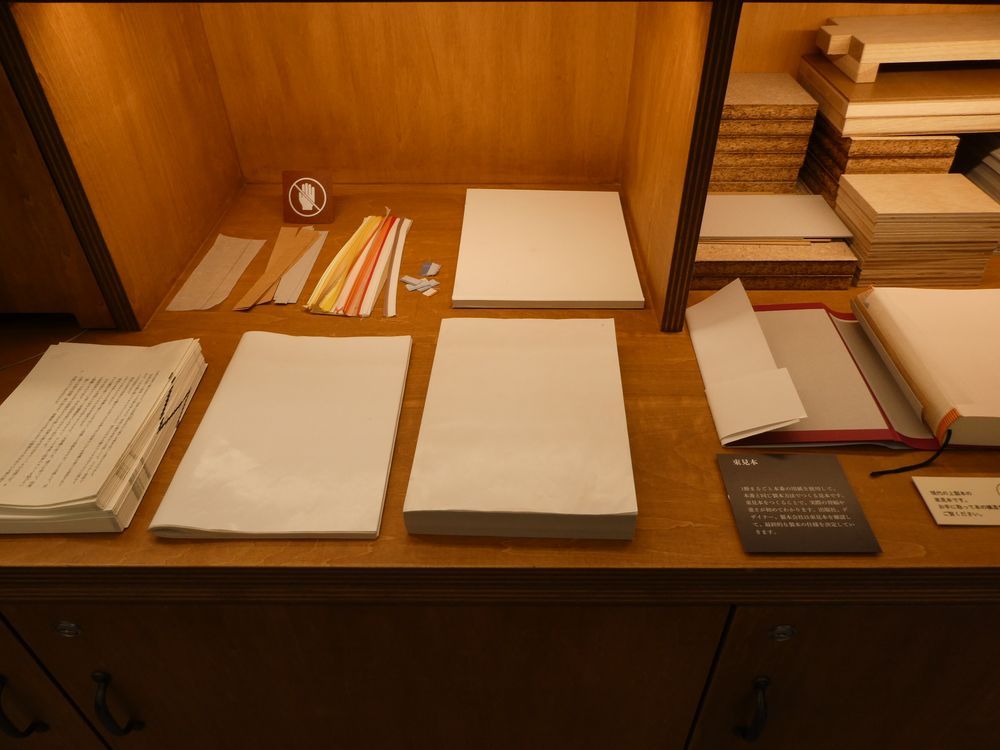

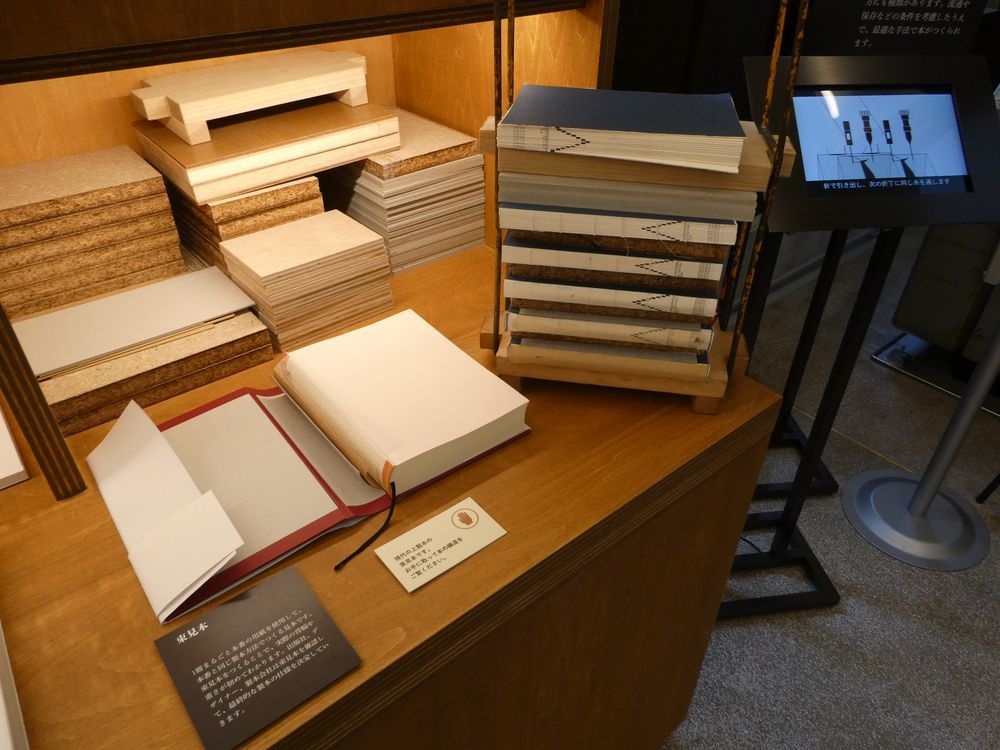

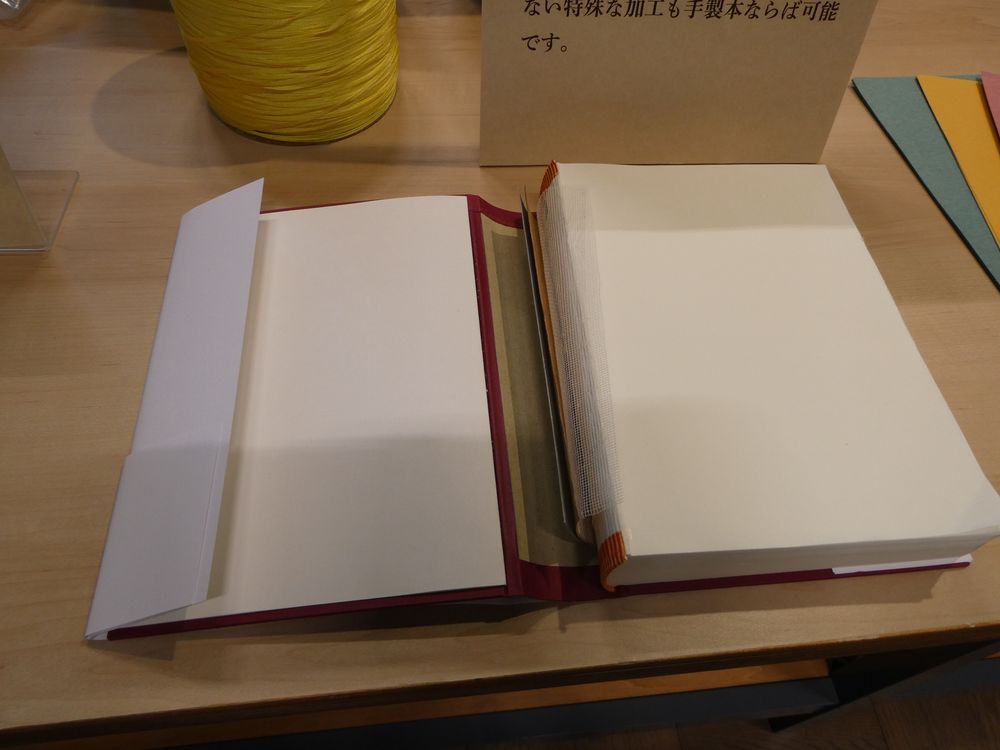

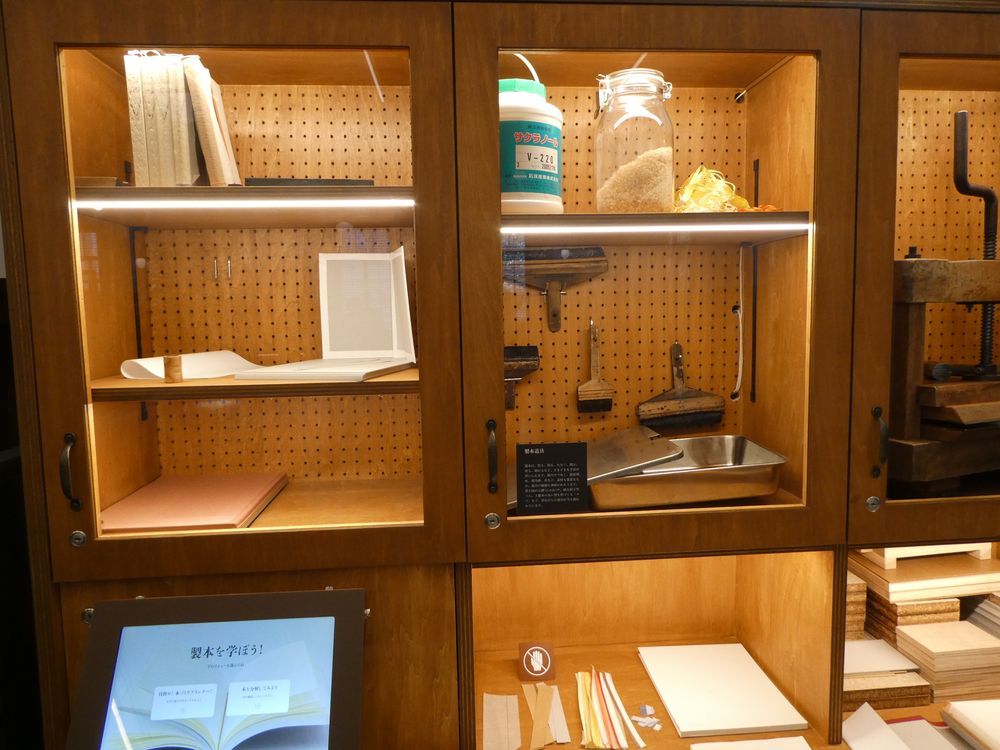

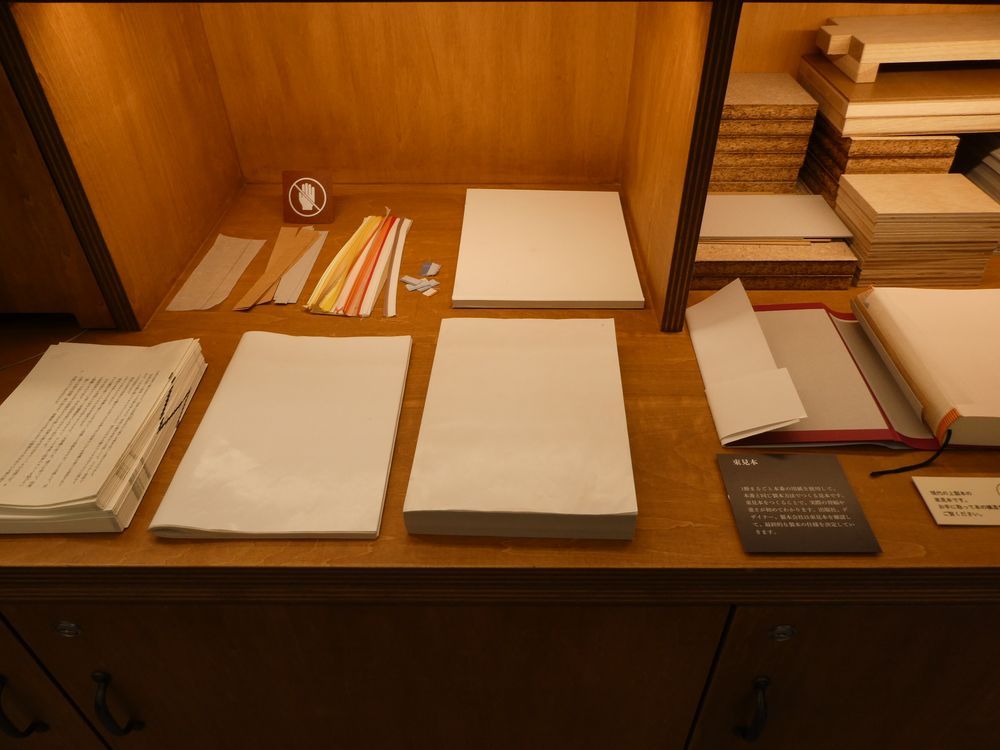

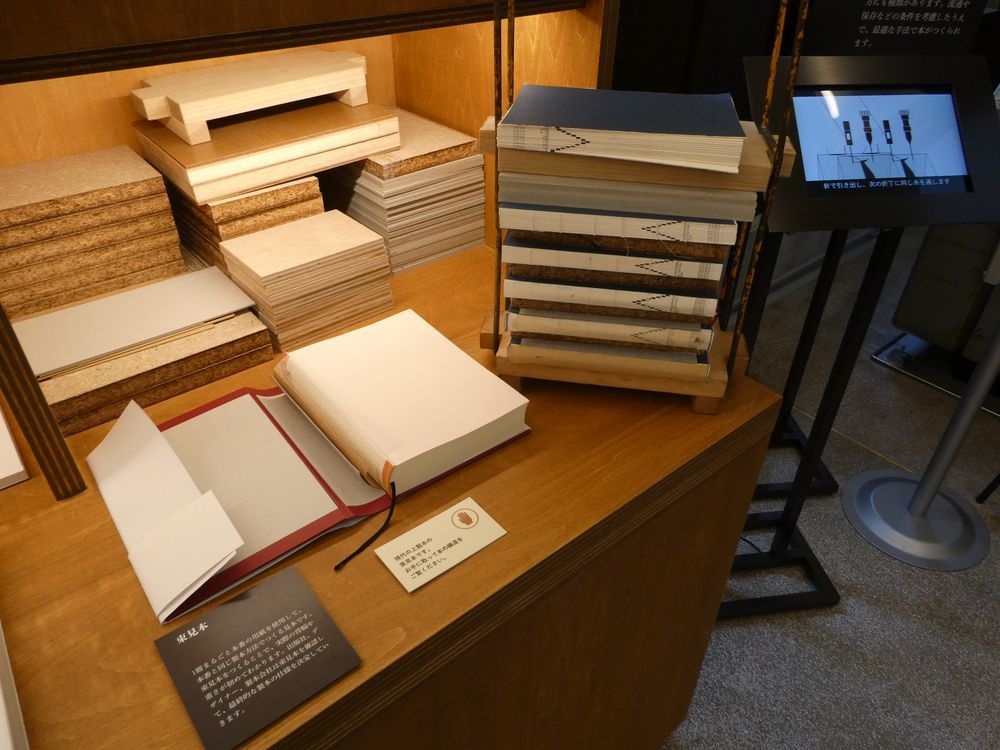

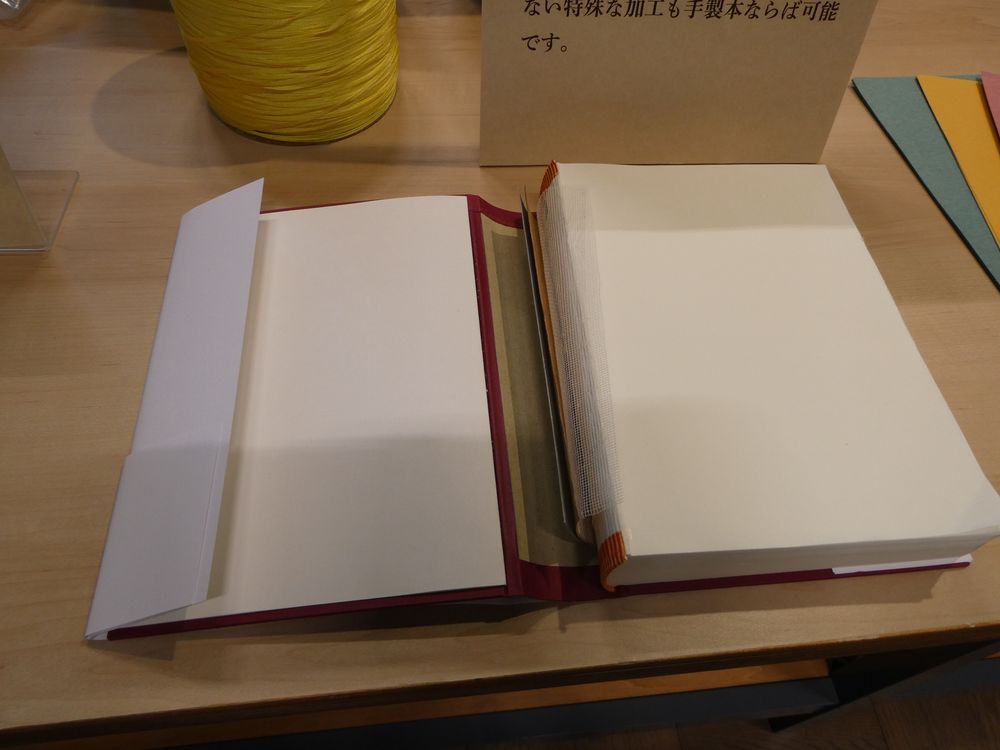

最後は印刷したページをまとめて本にする製本の説明

本としてページを糸で綴る機械

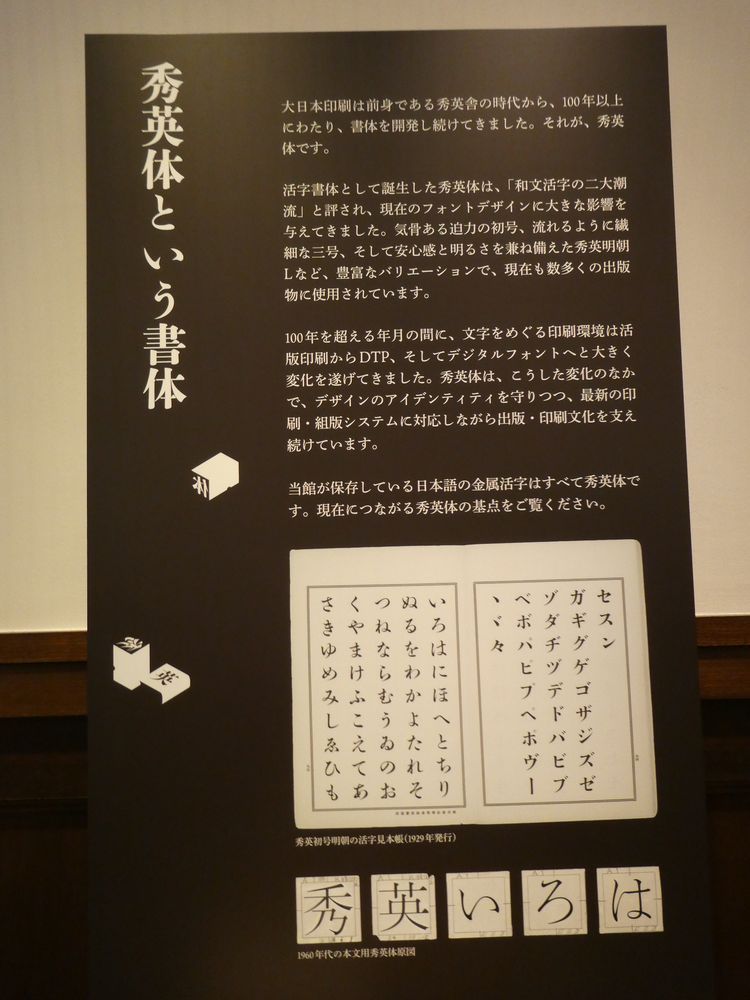

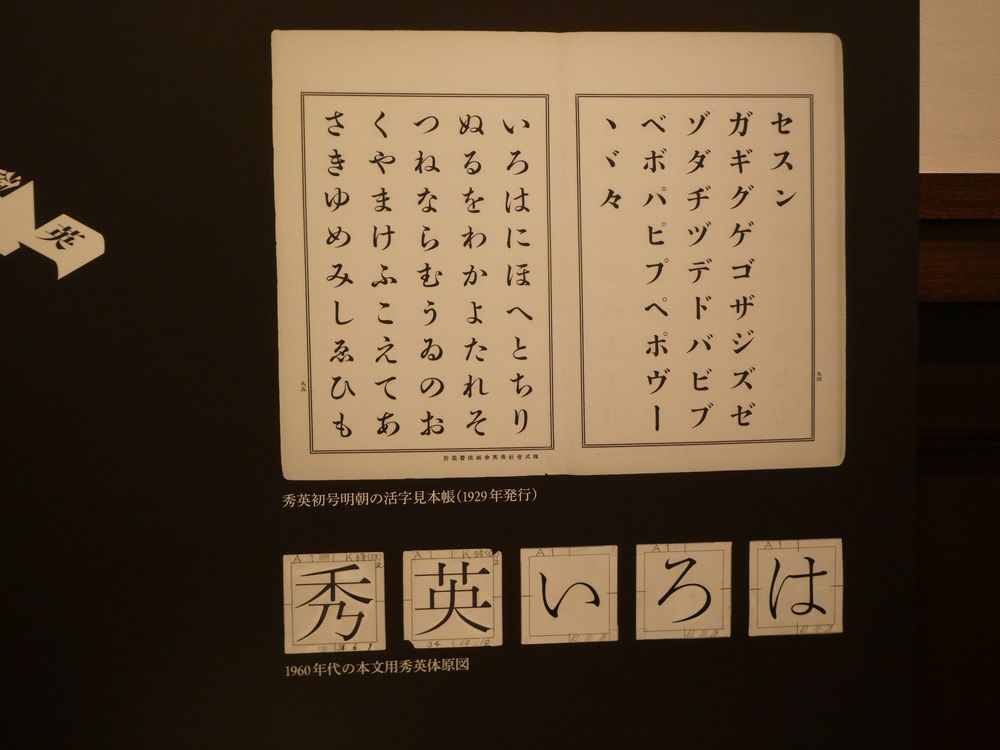

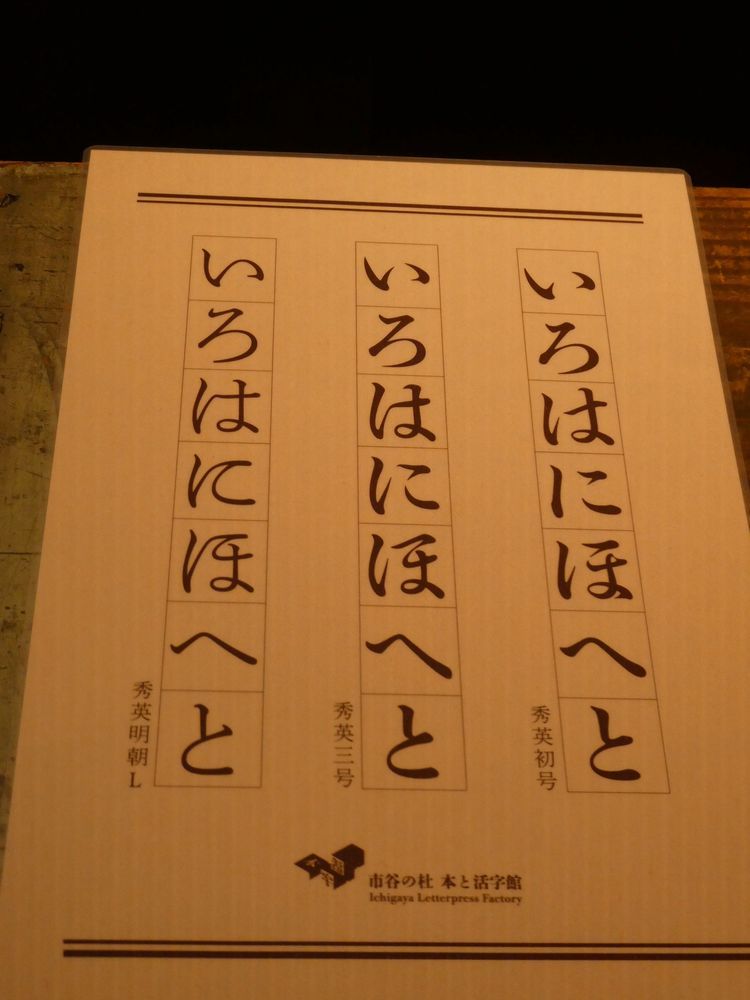

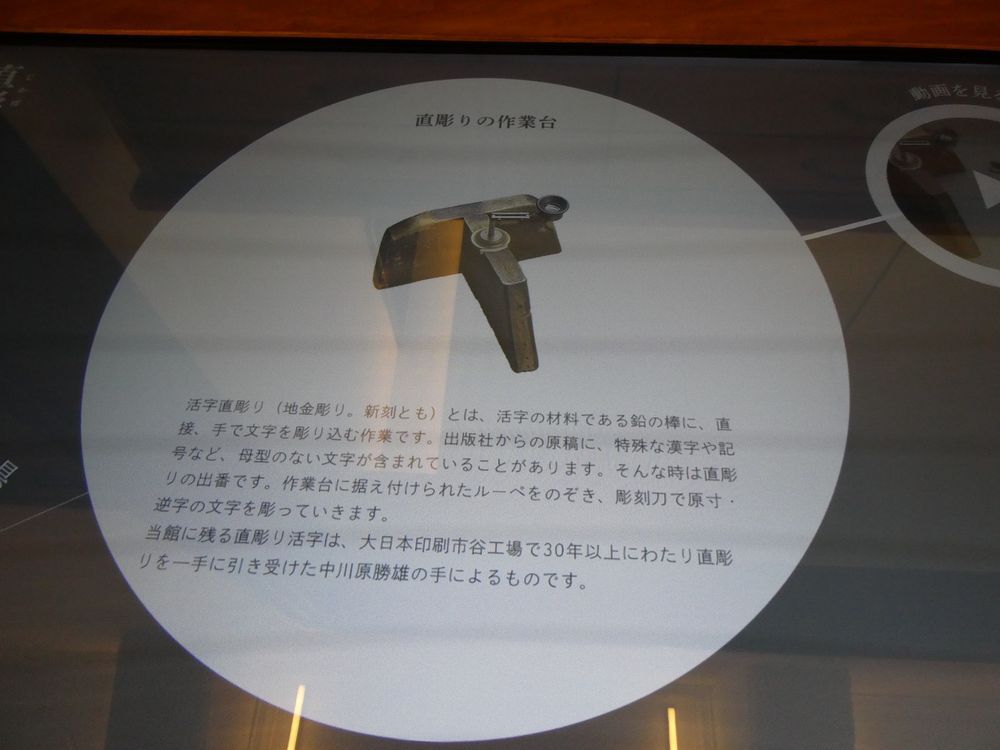

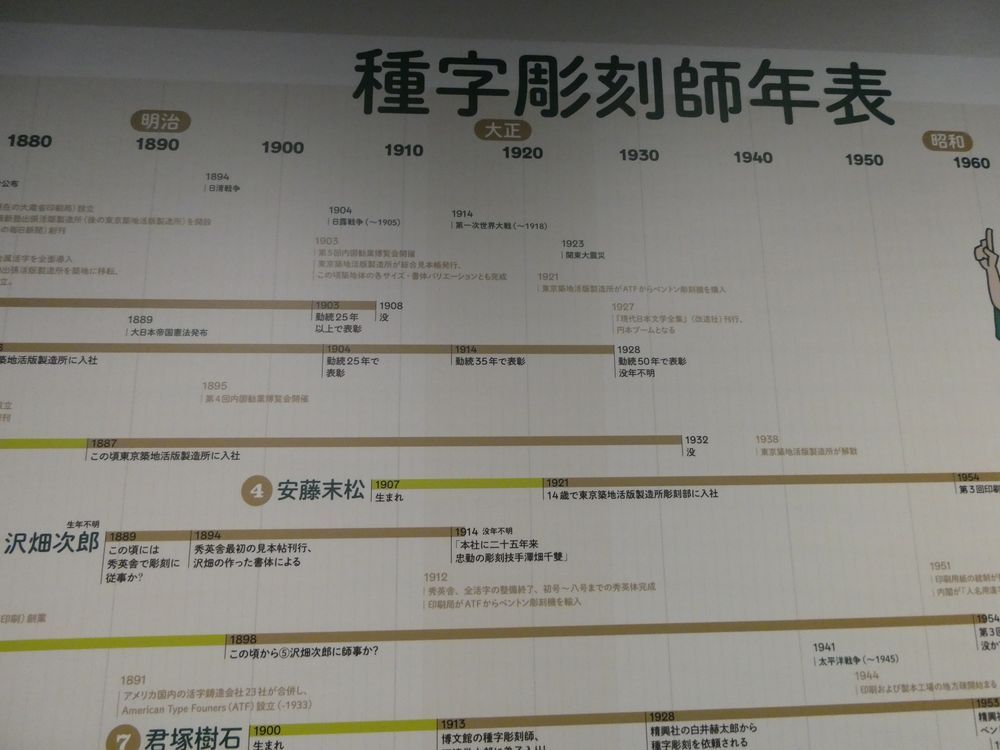

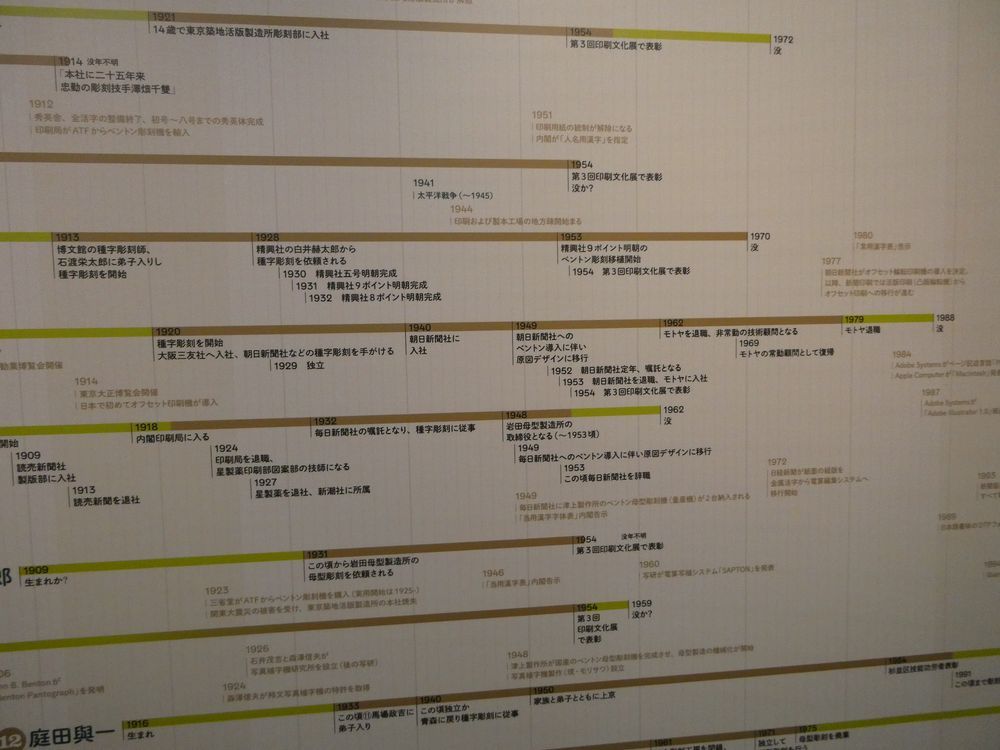

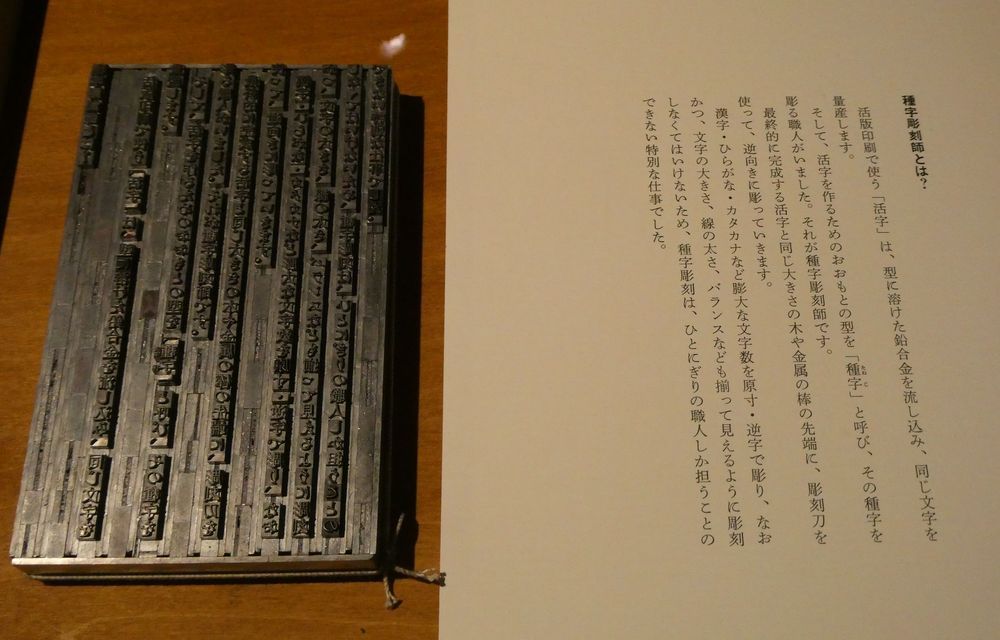

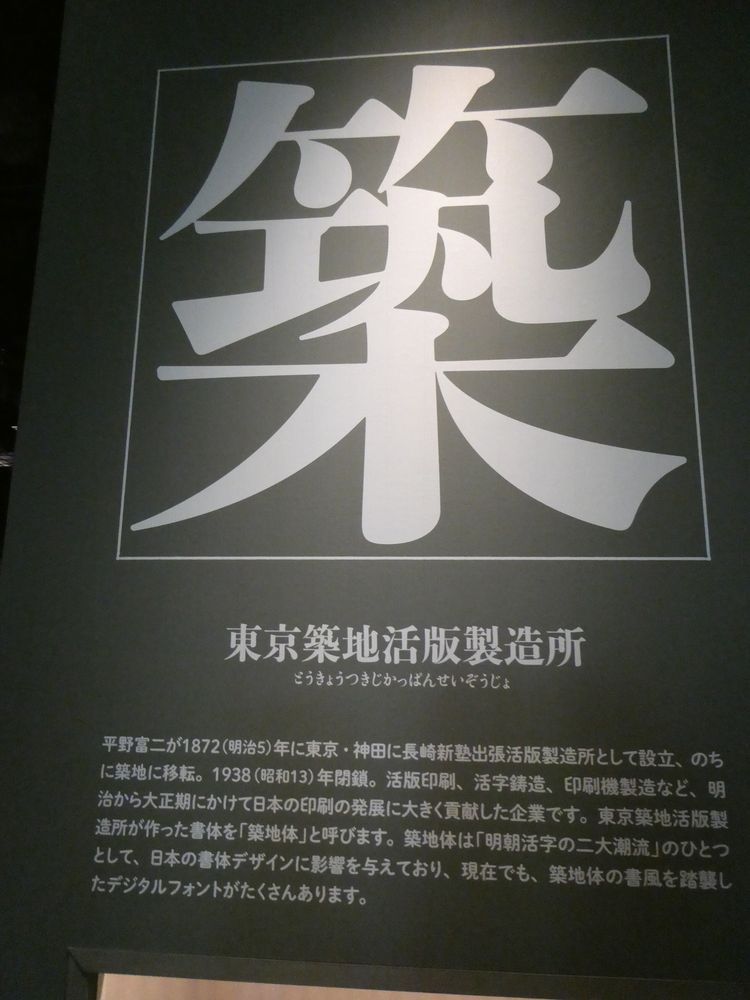

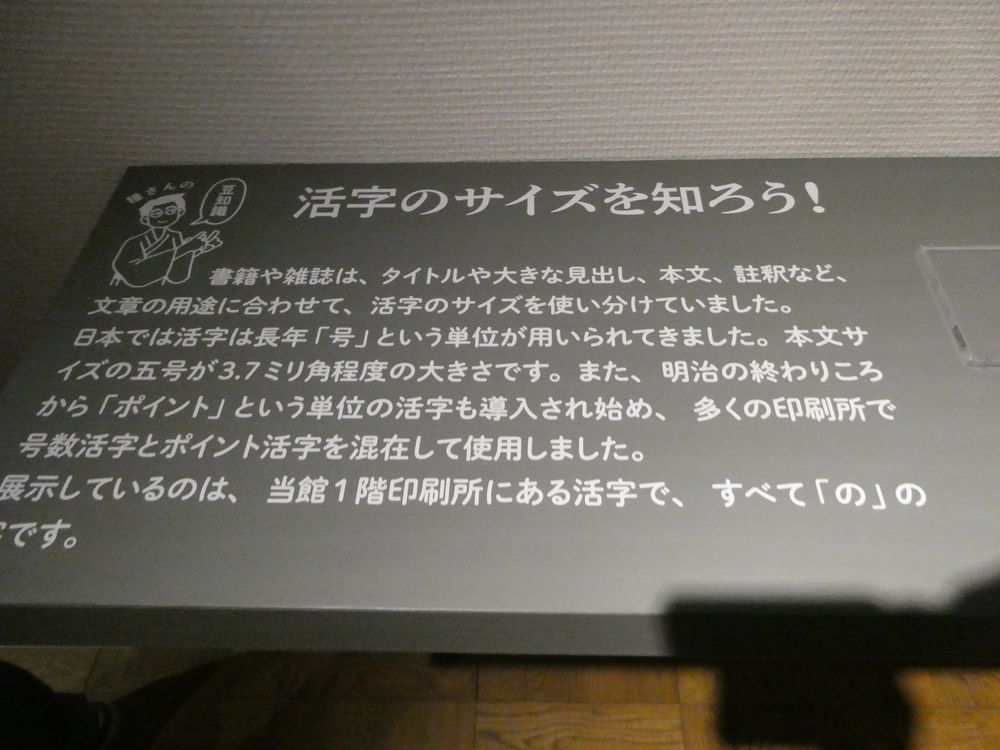

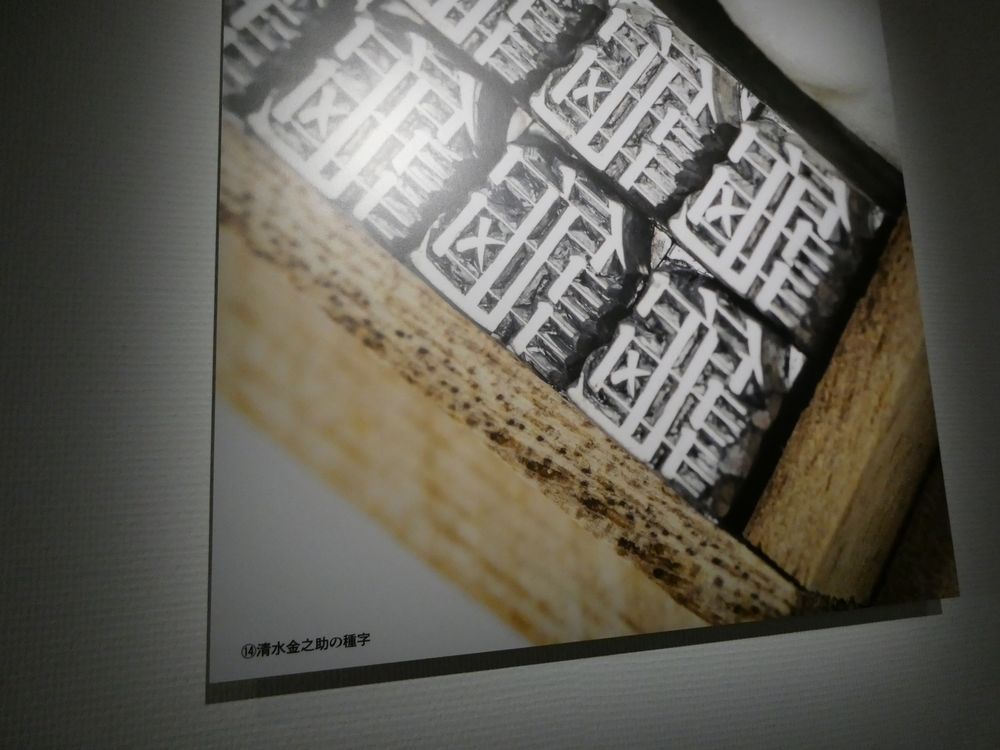

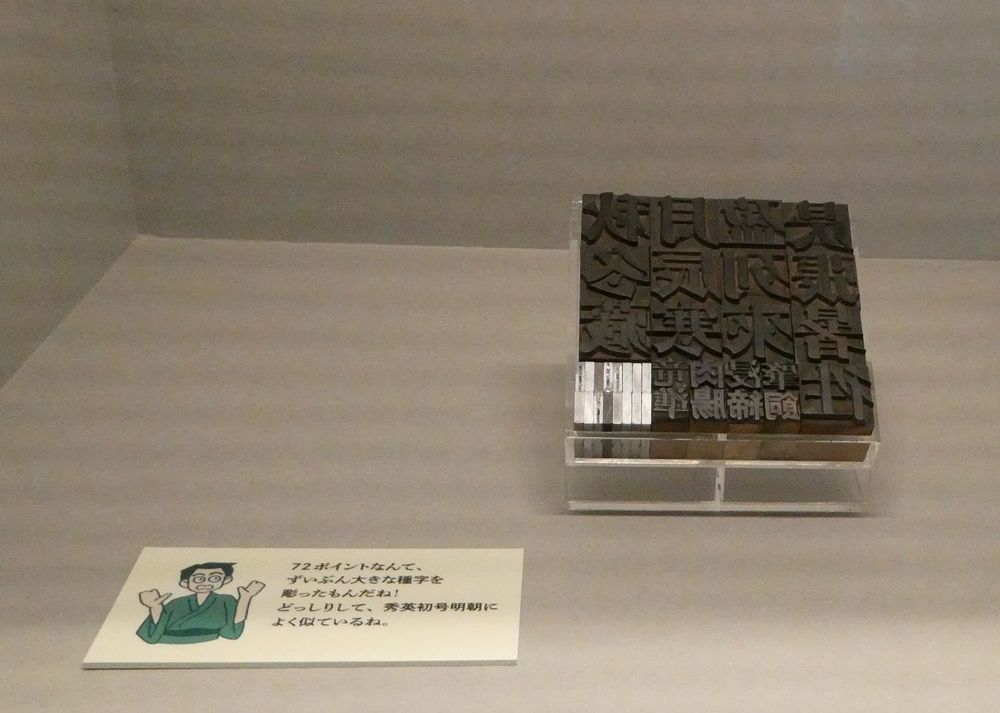

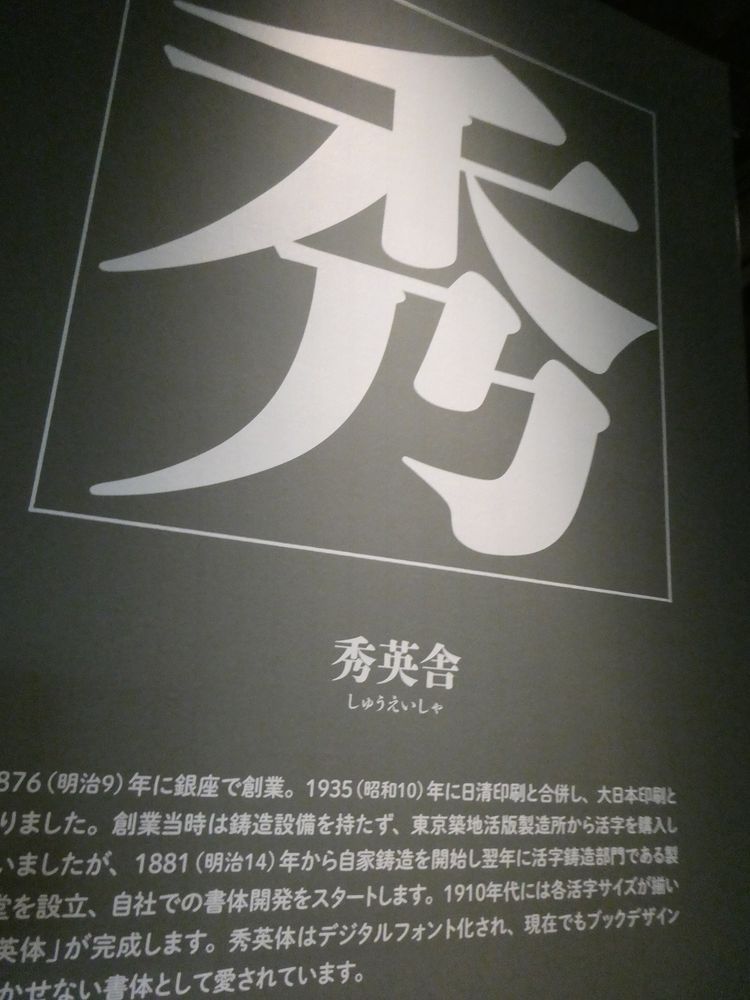

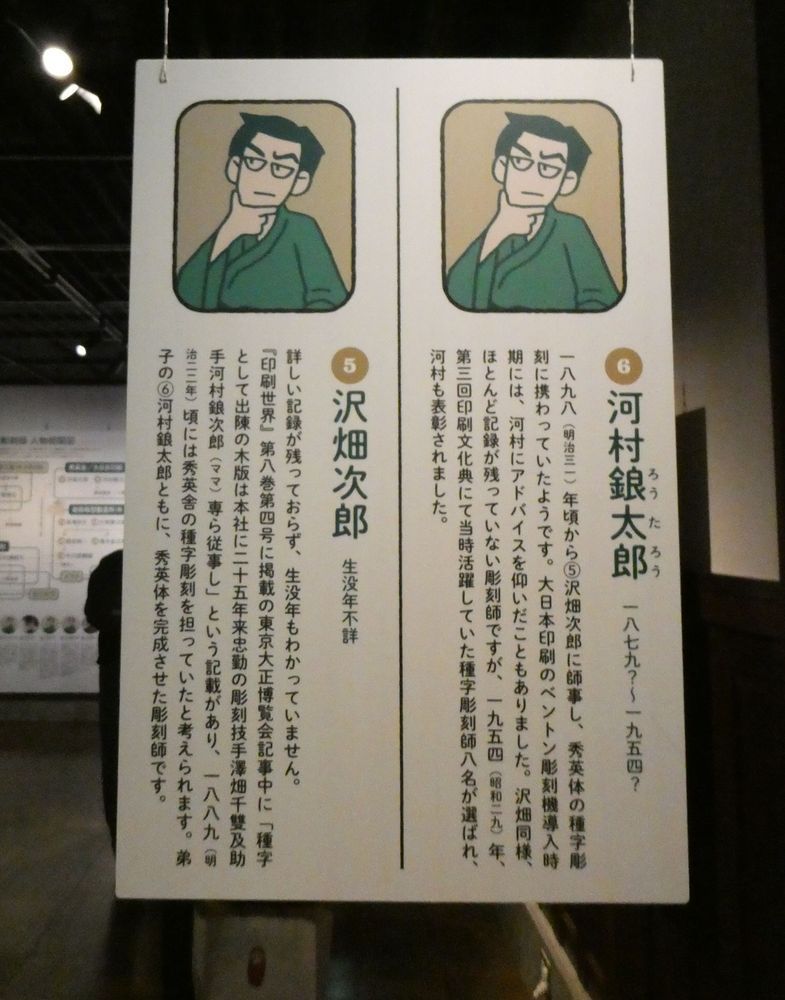

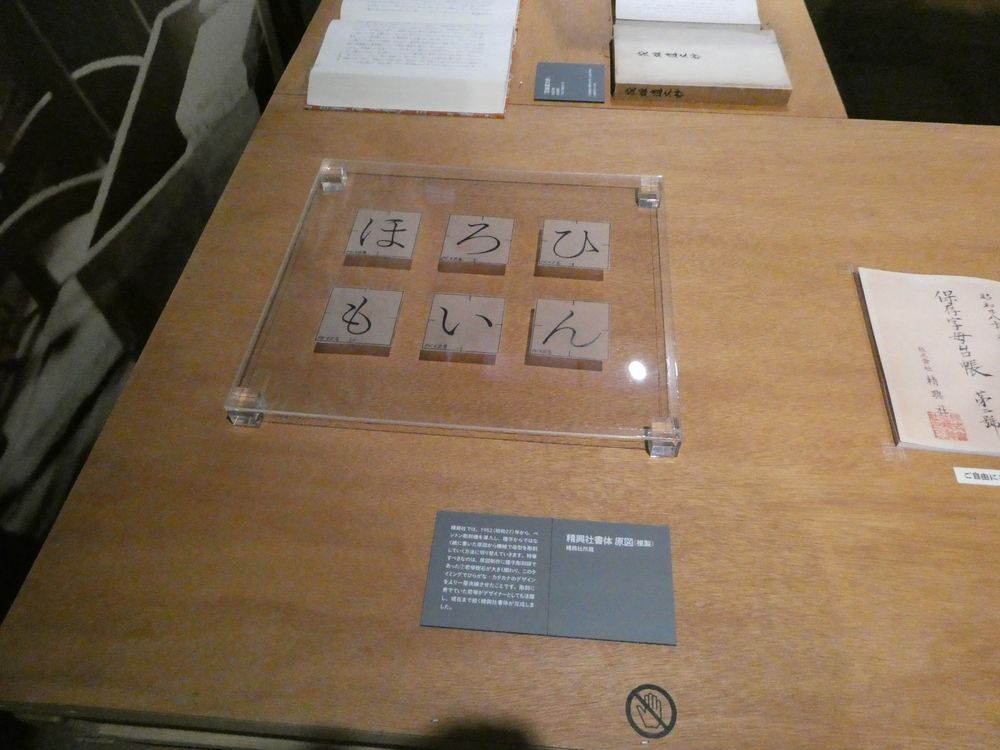

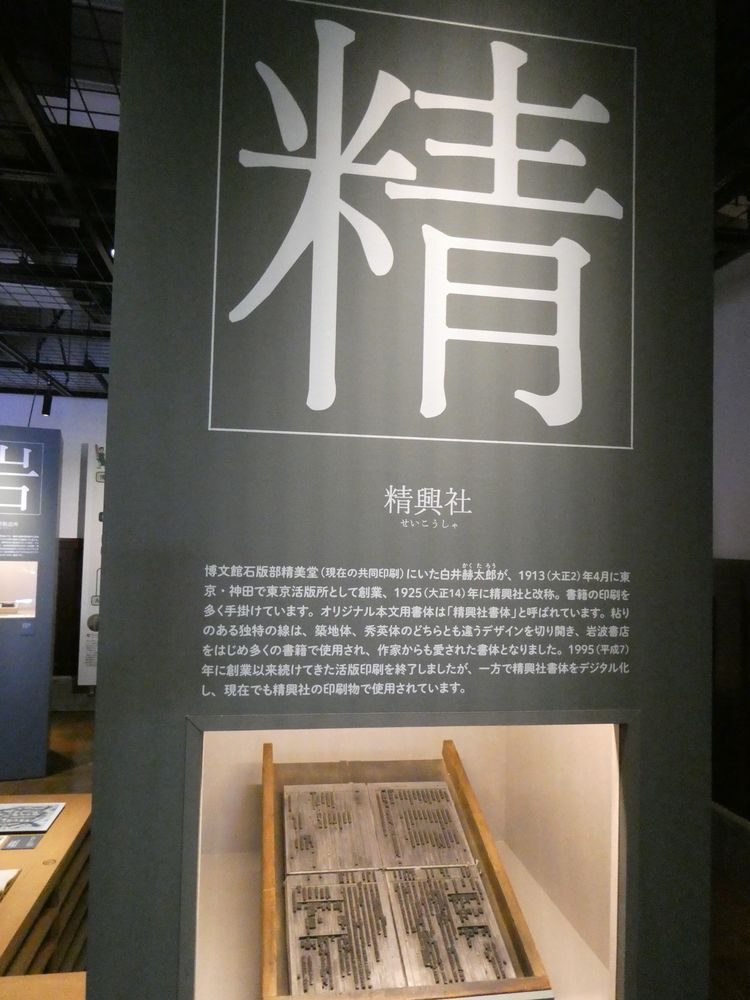

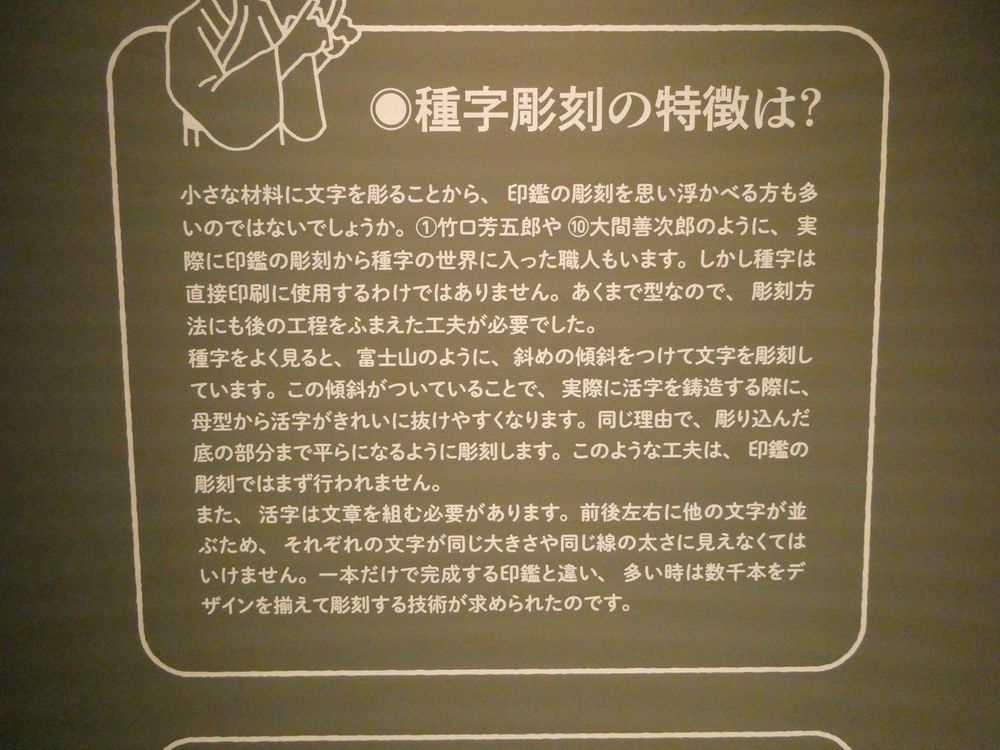

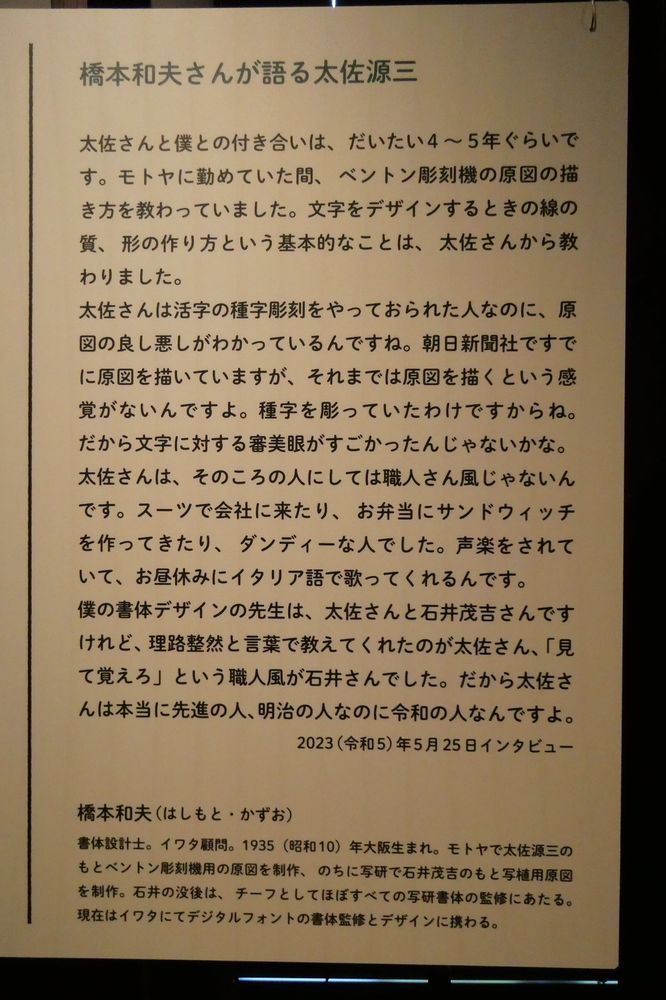

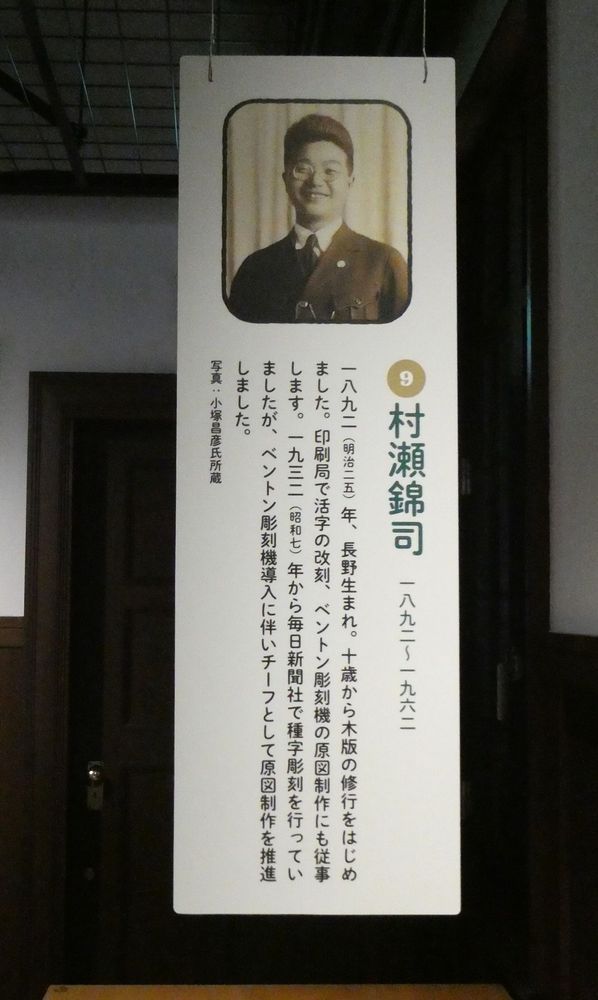

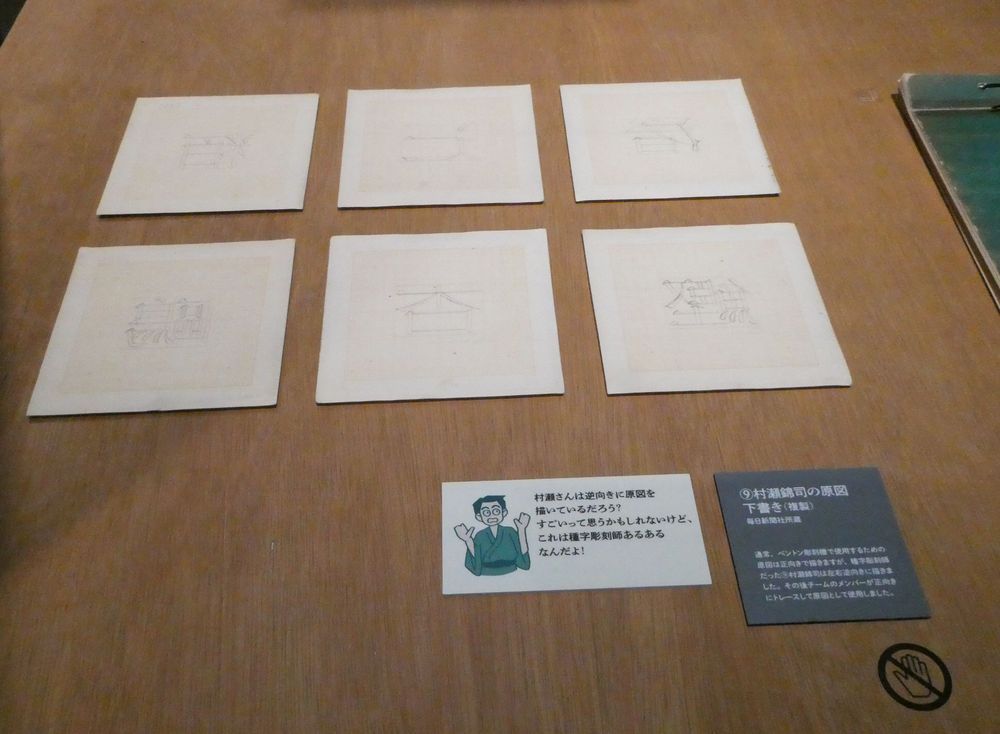

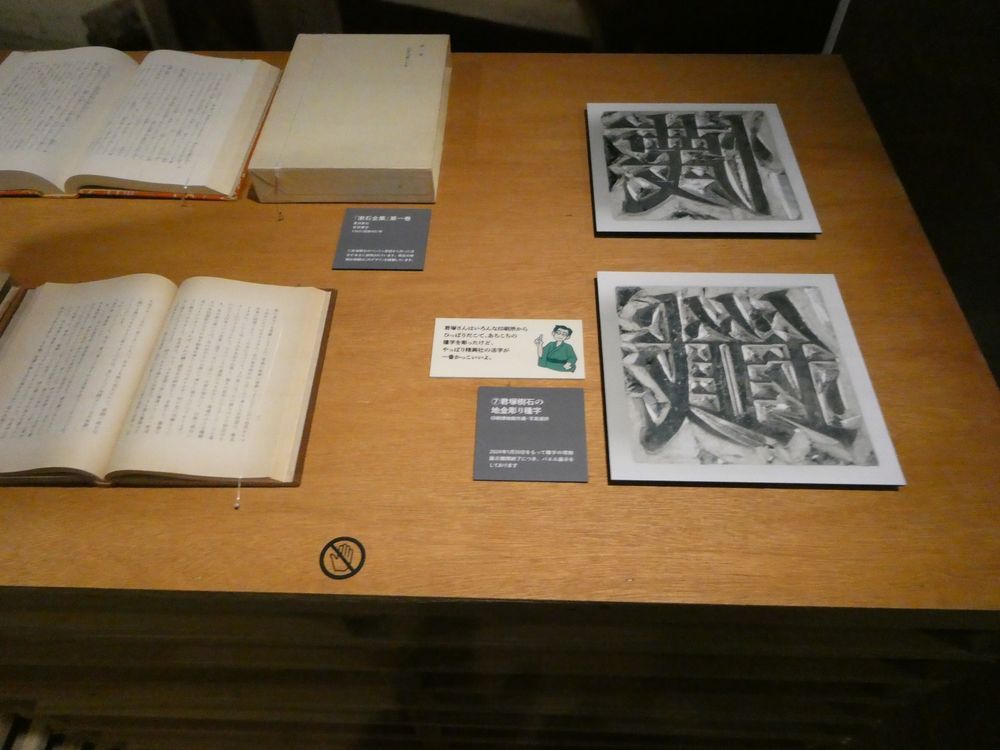

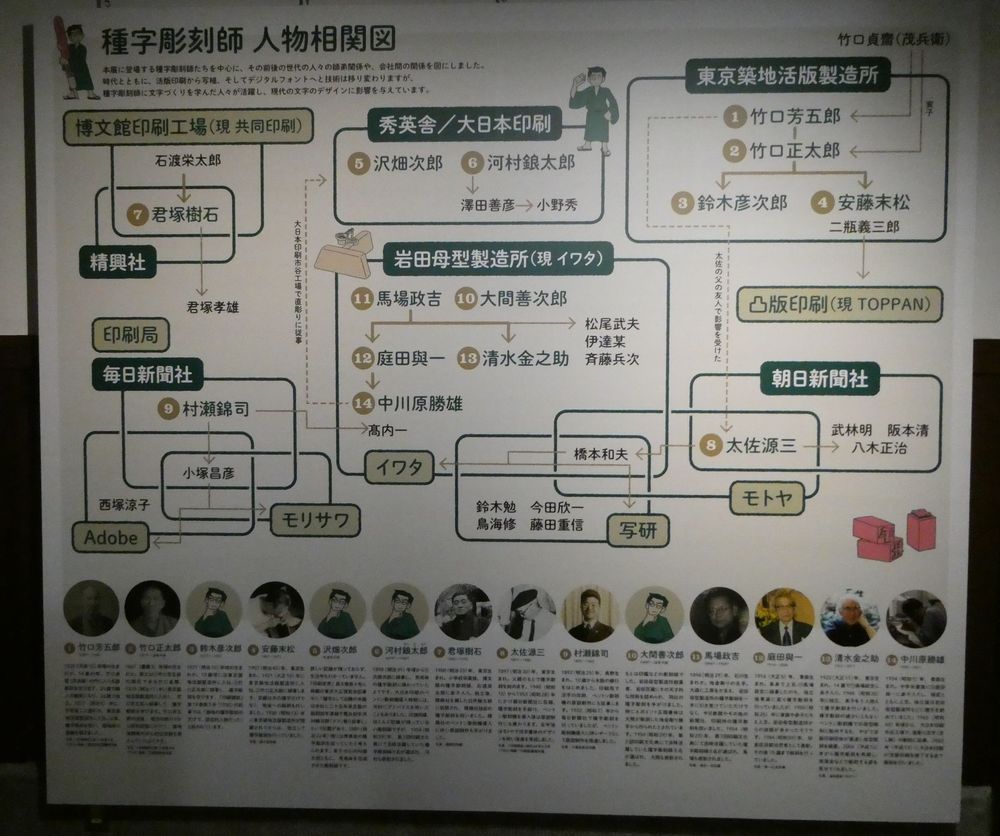

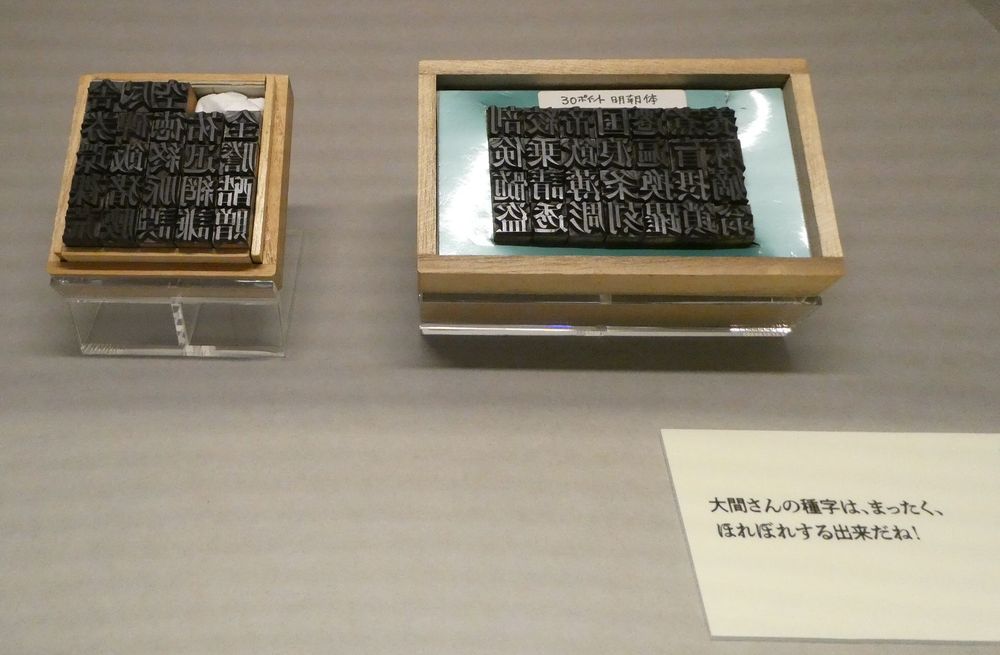

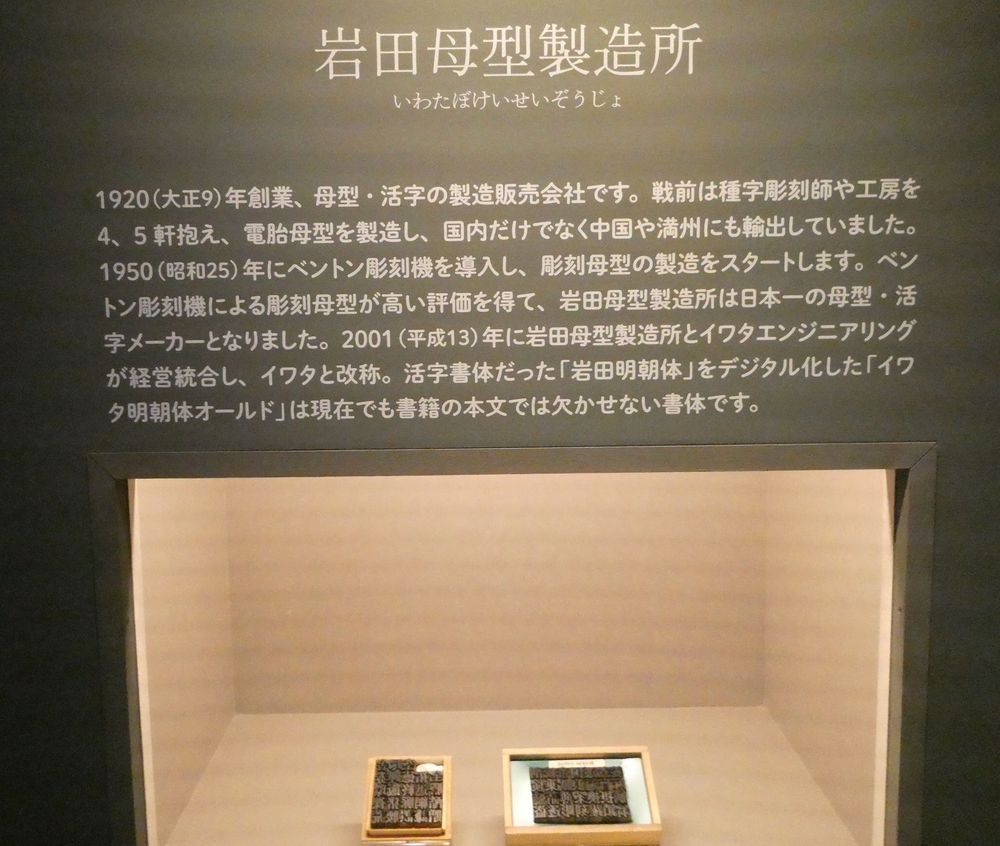

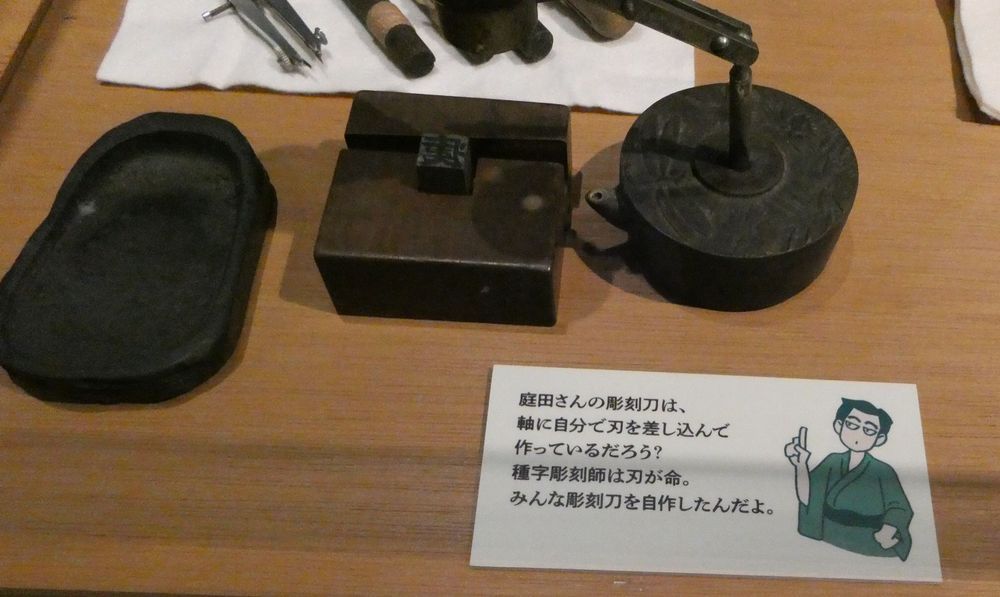

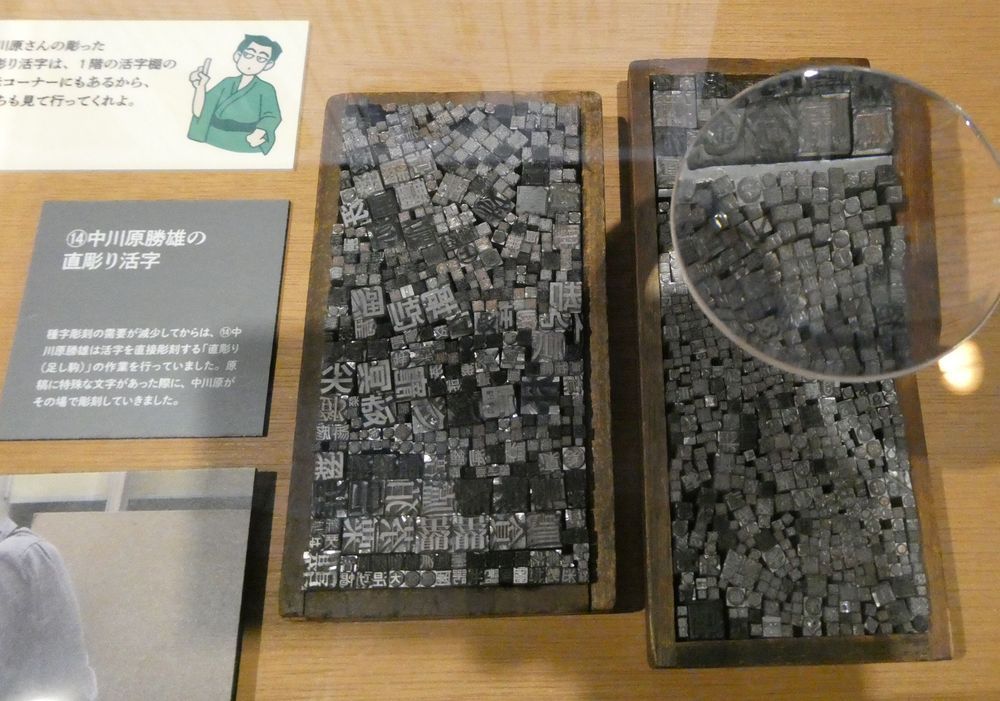

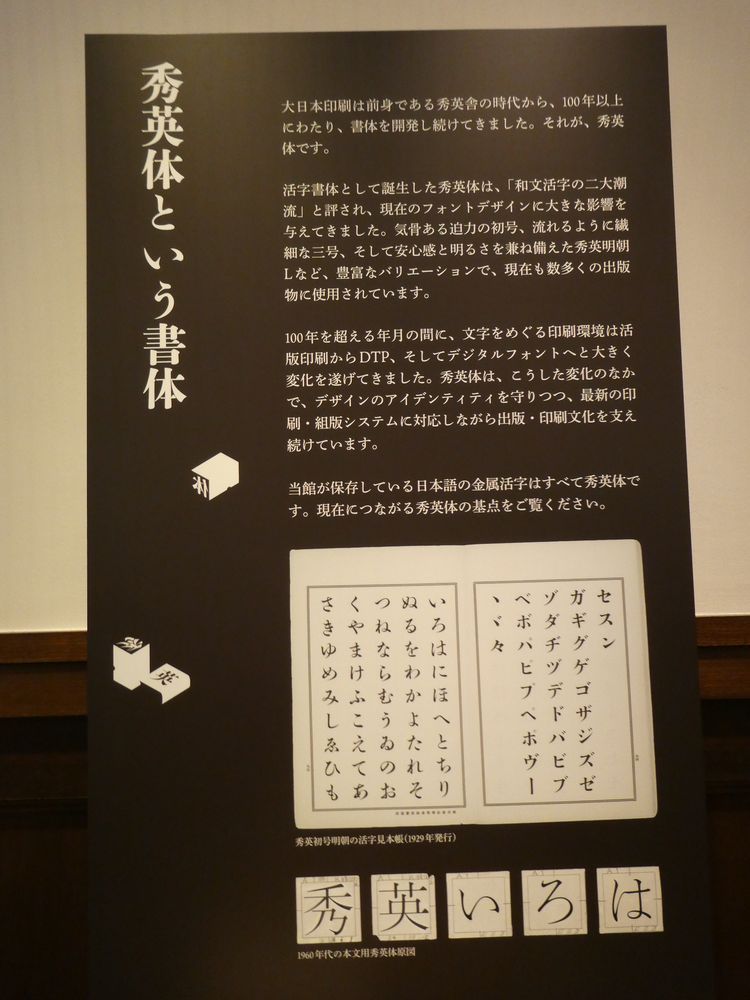

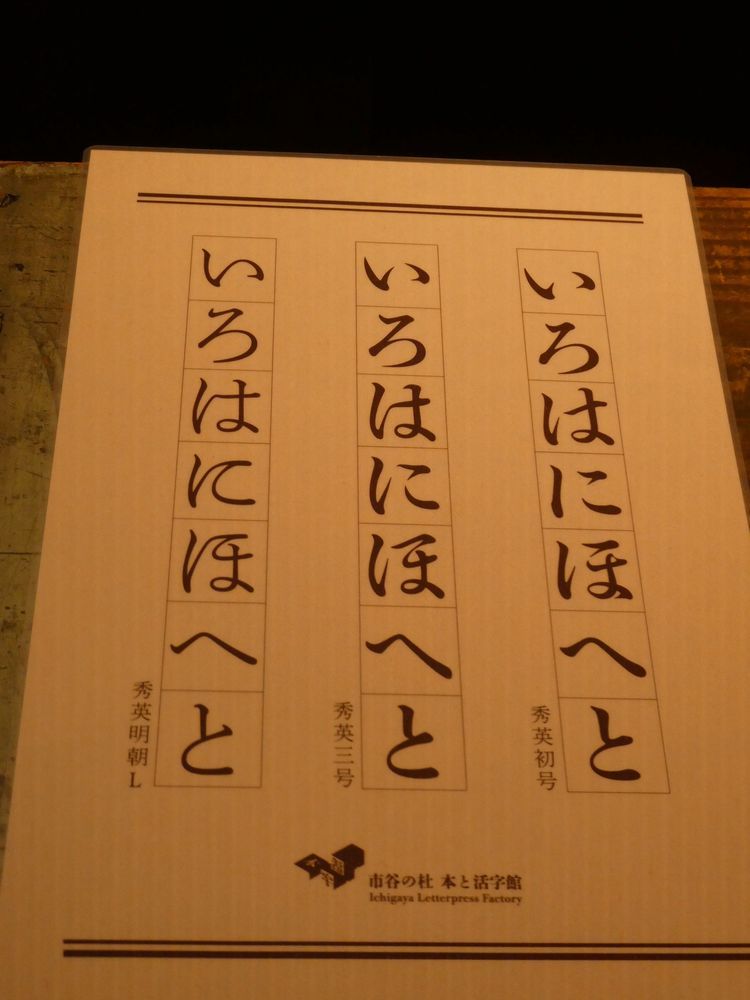

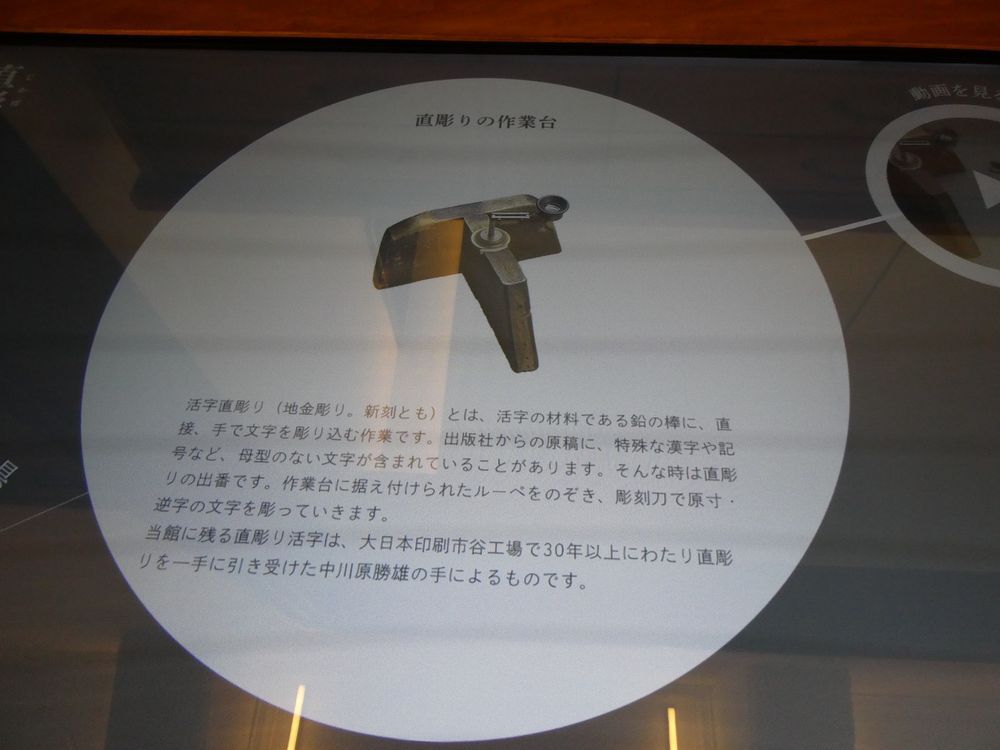

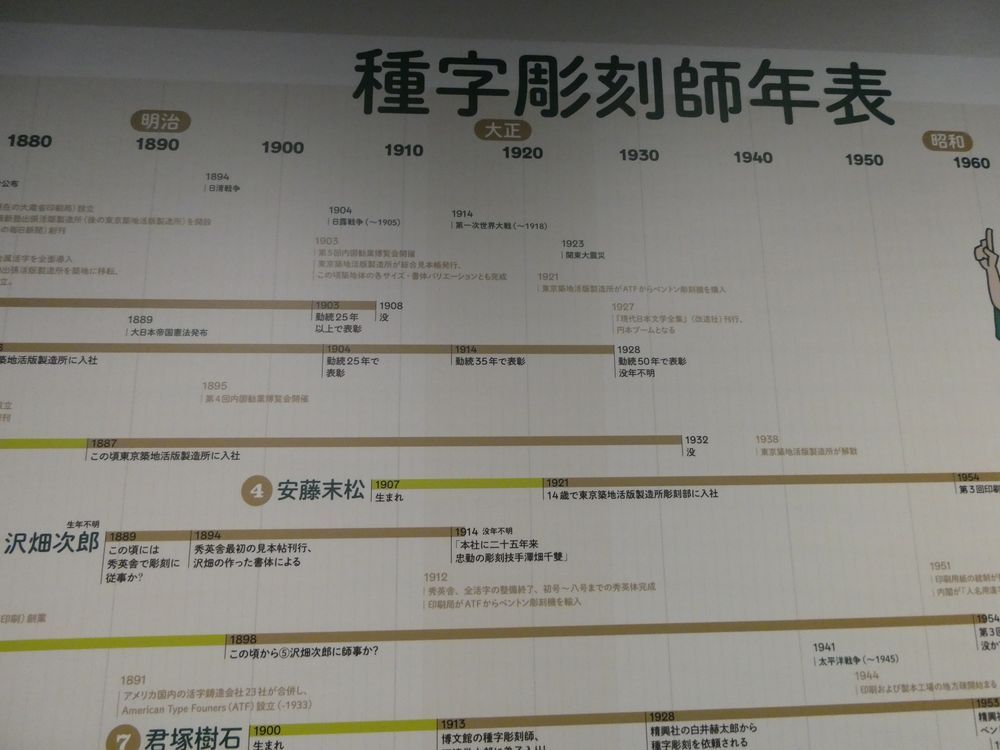

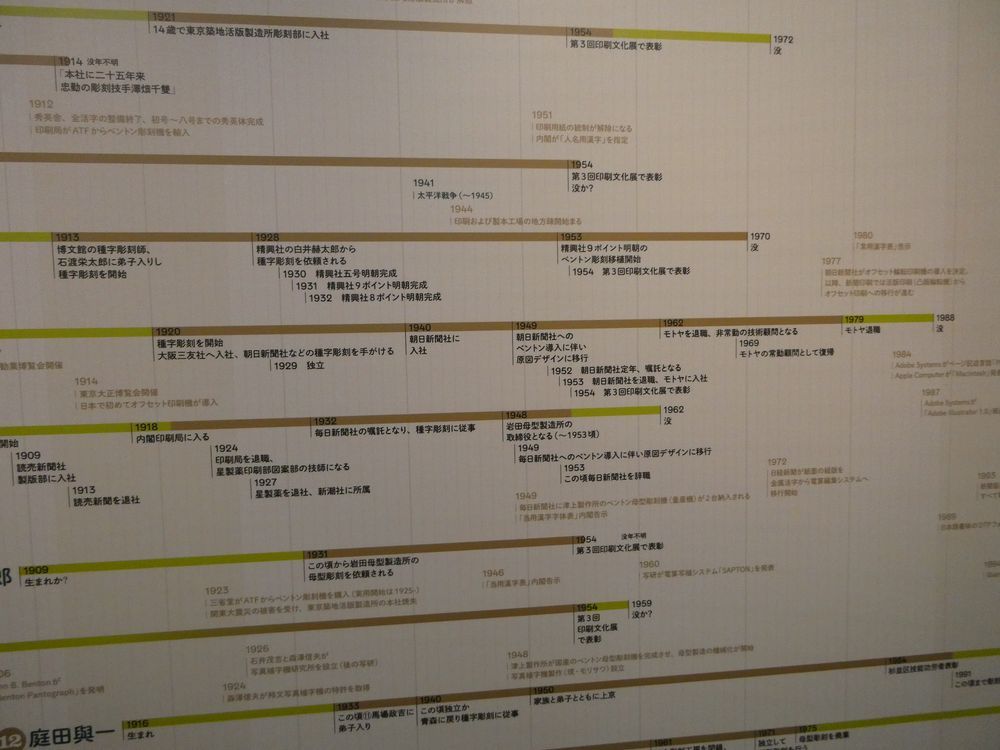

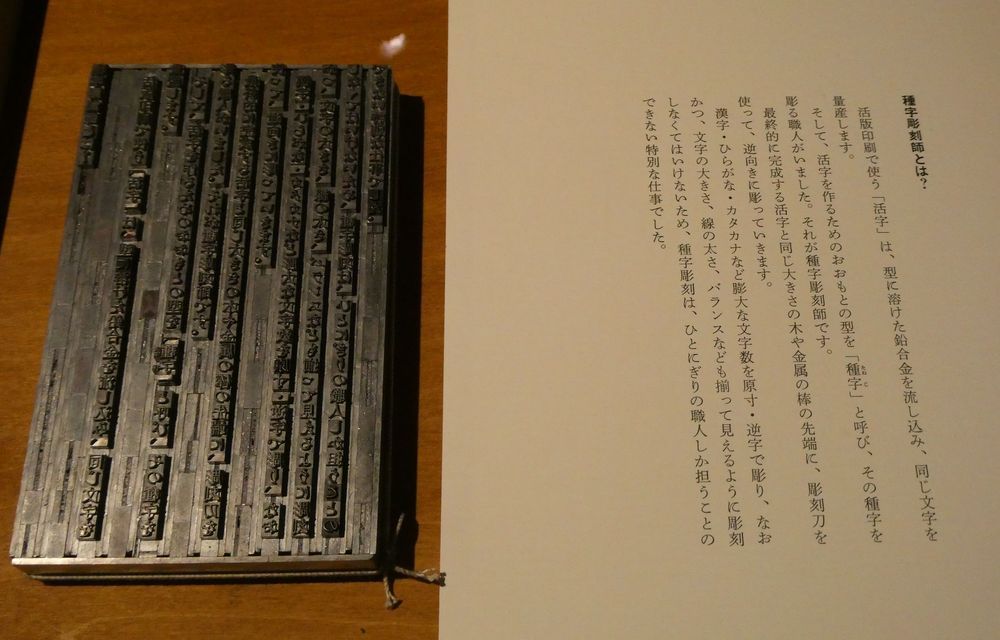

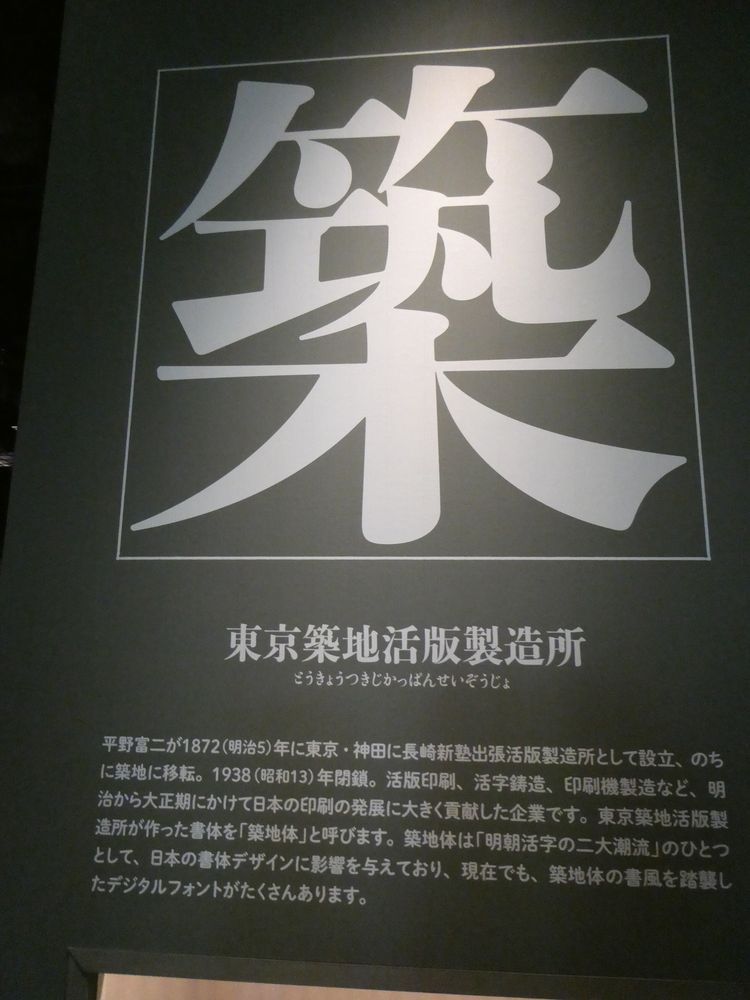

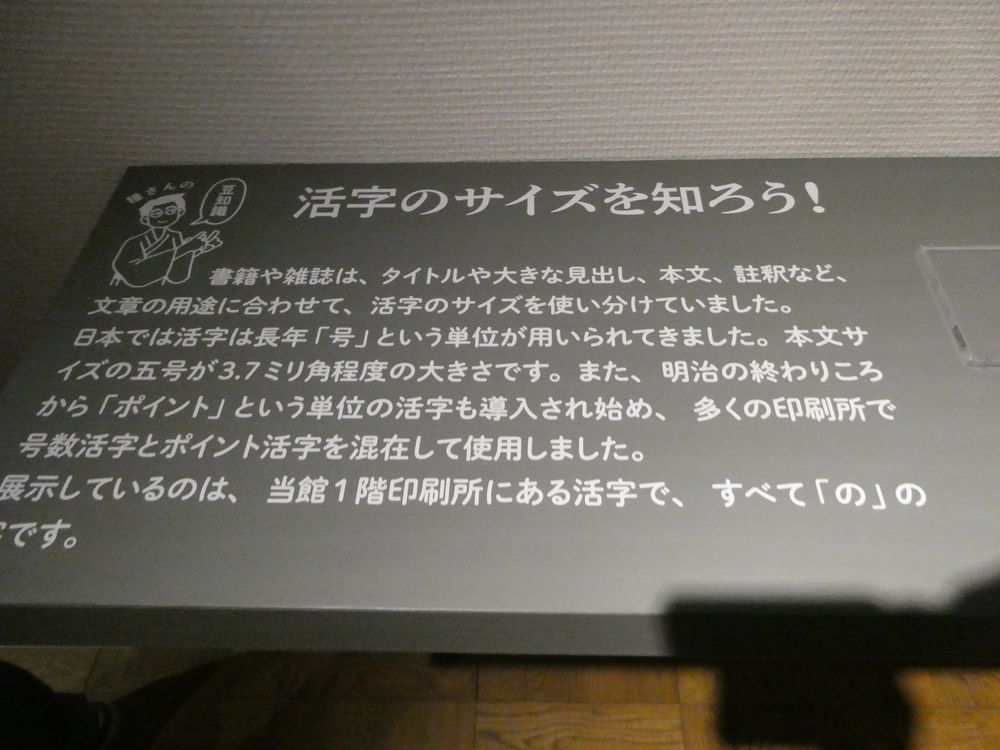

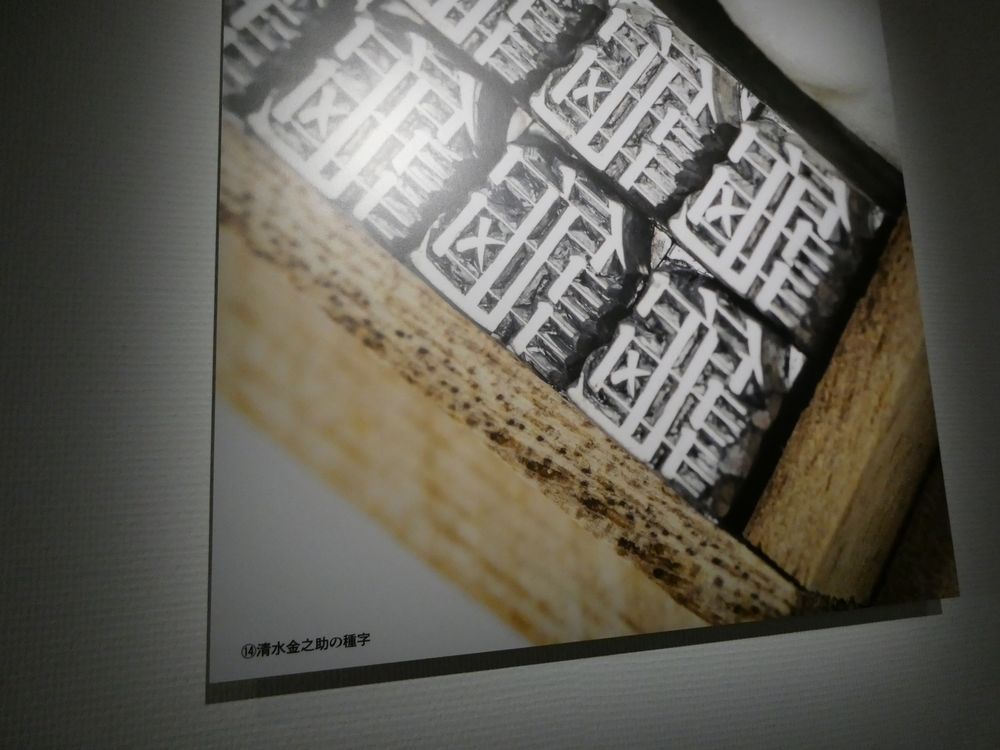

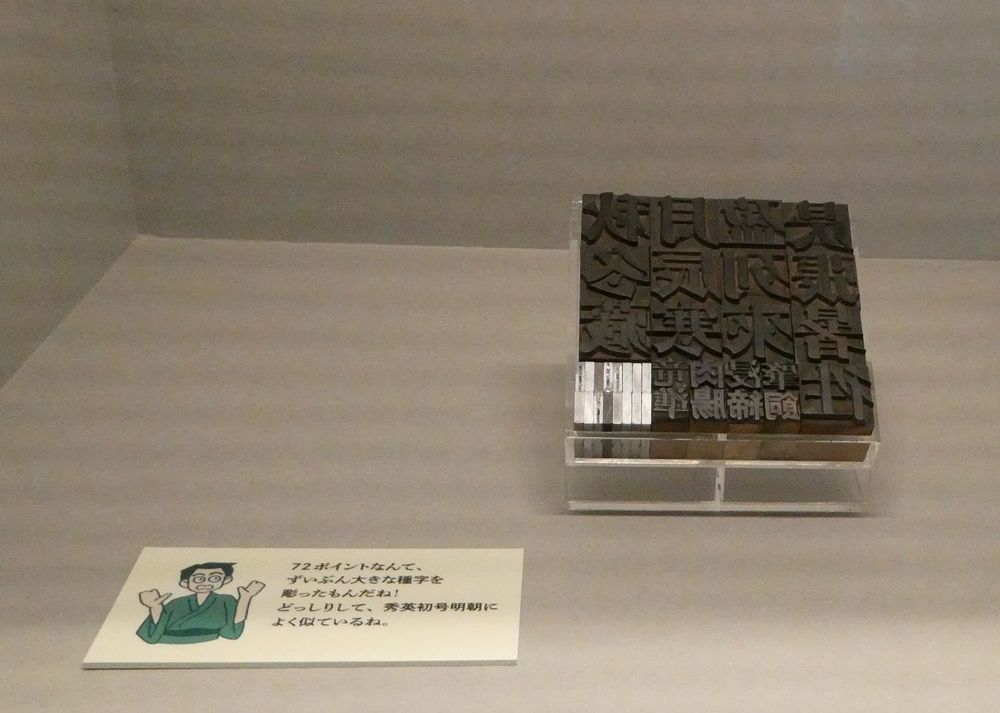

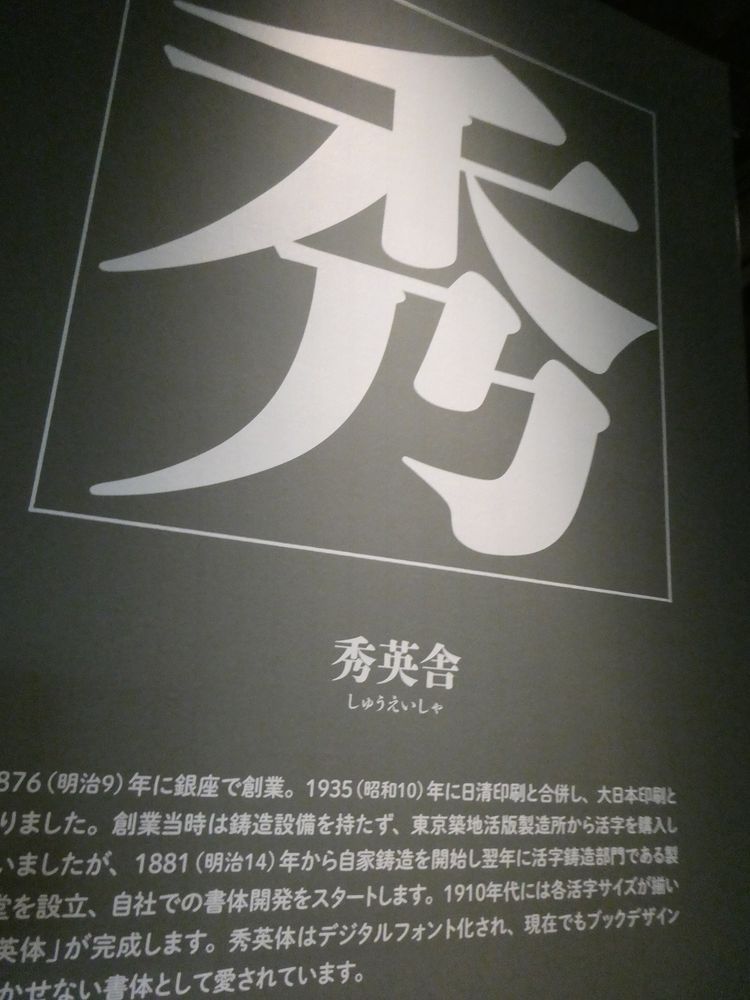

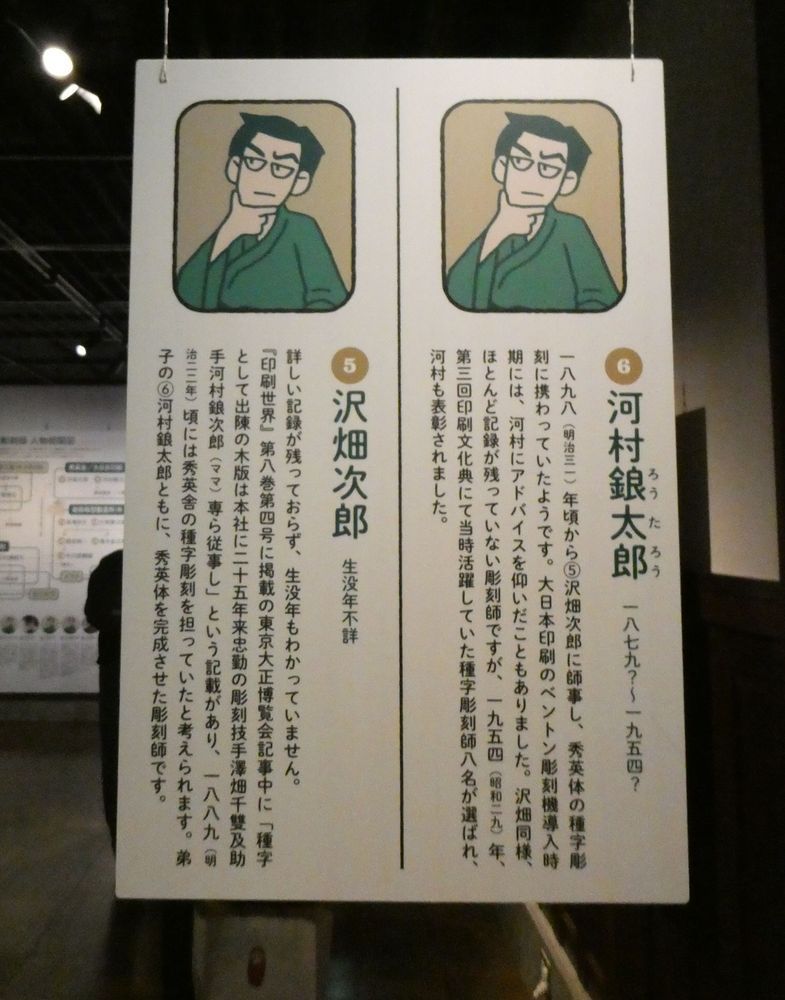

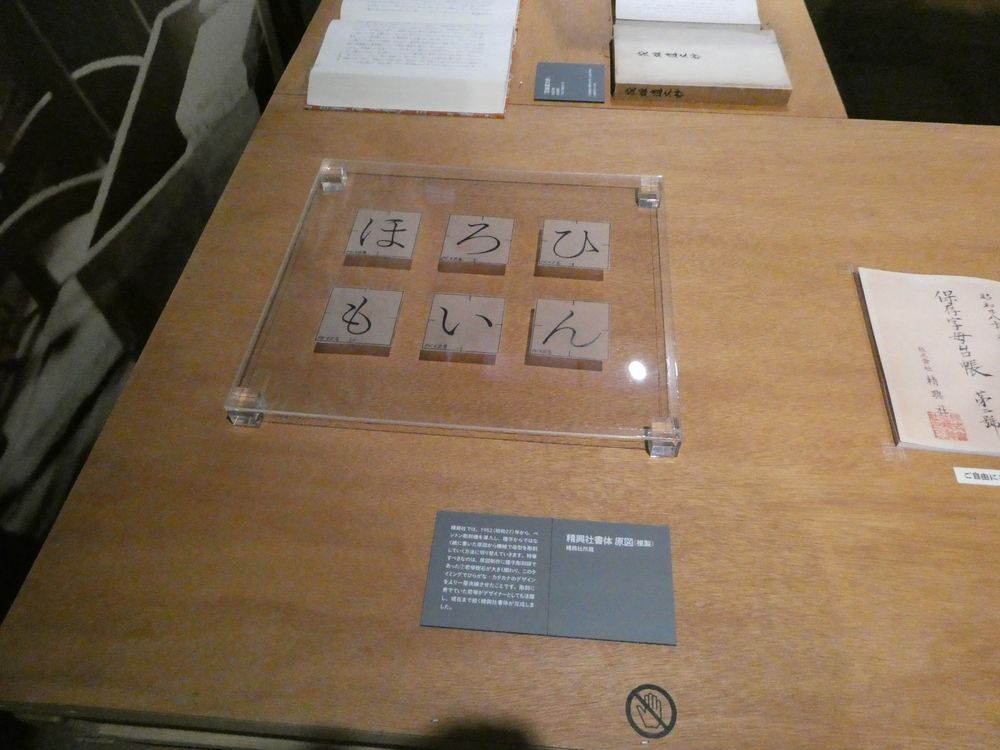

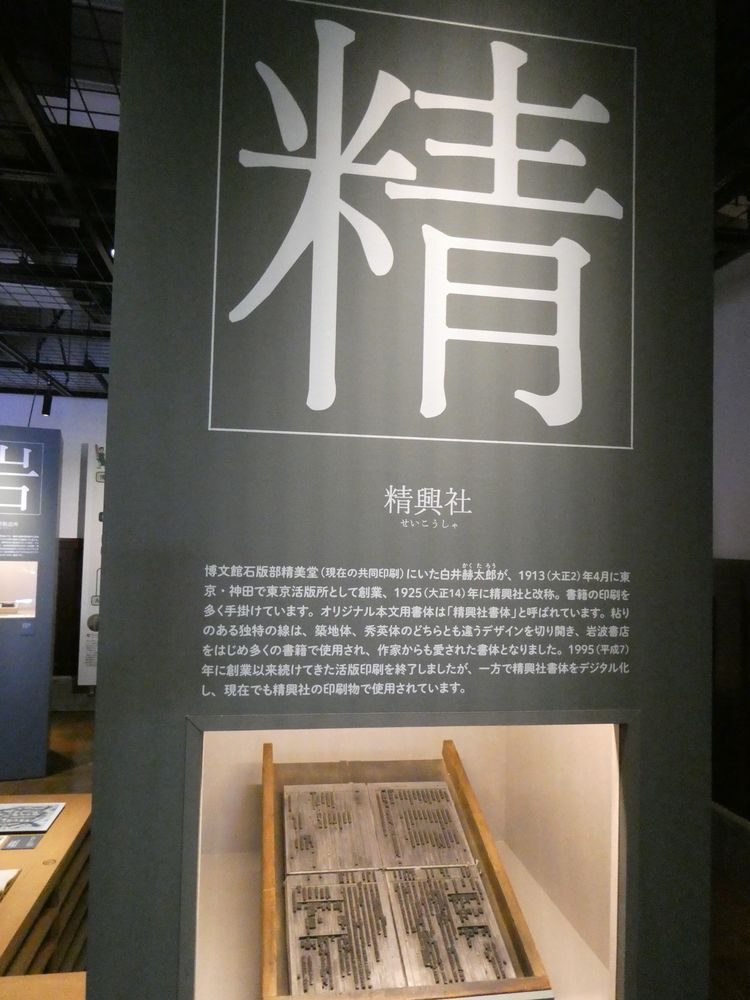

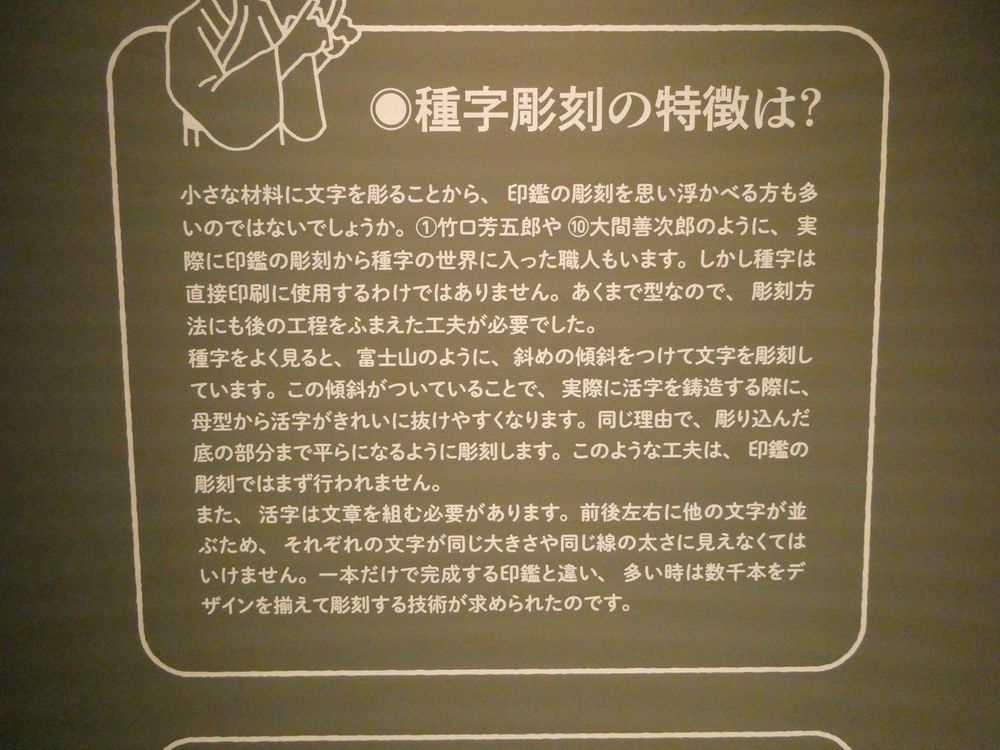

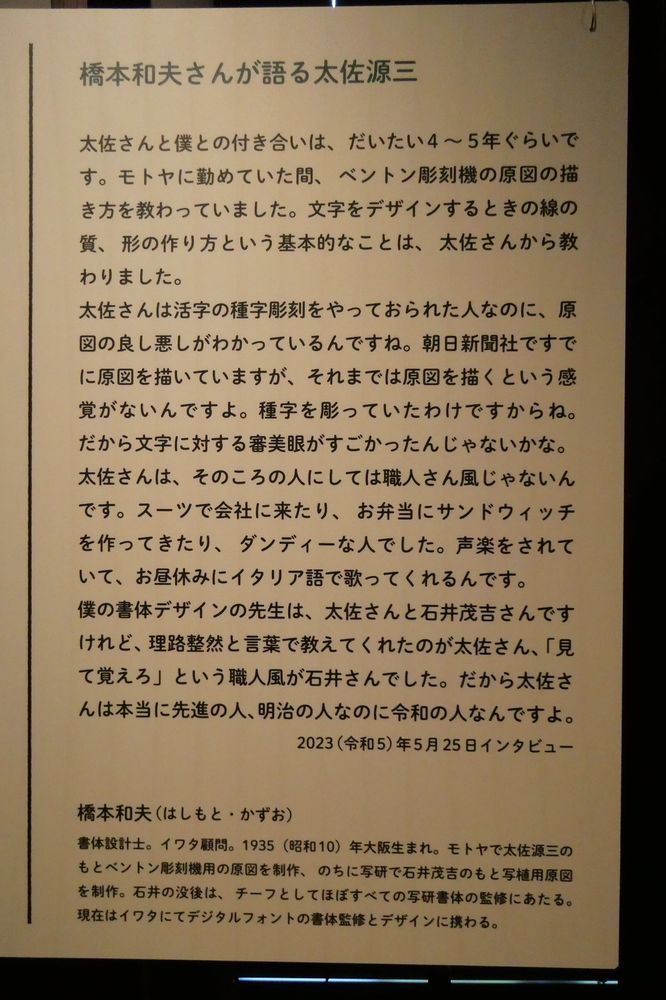

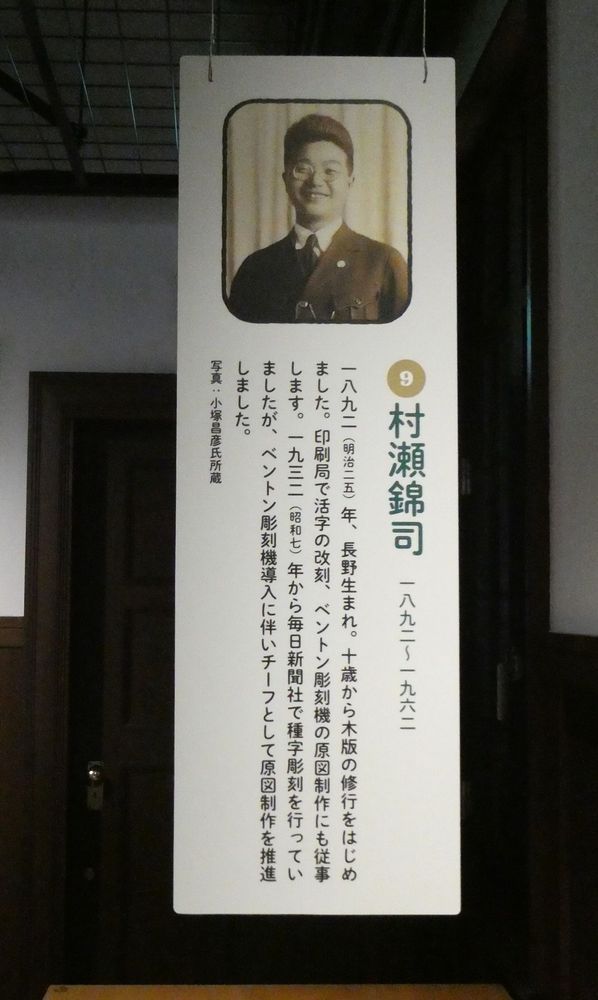

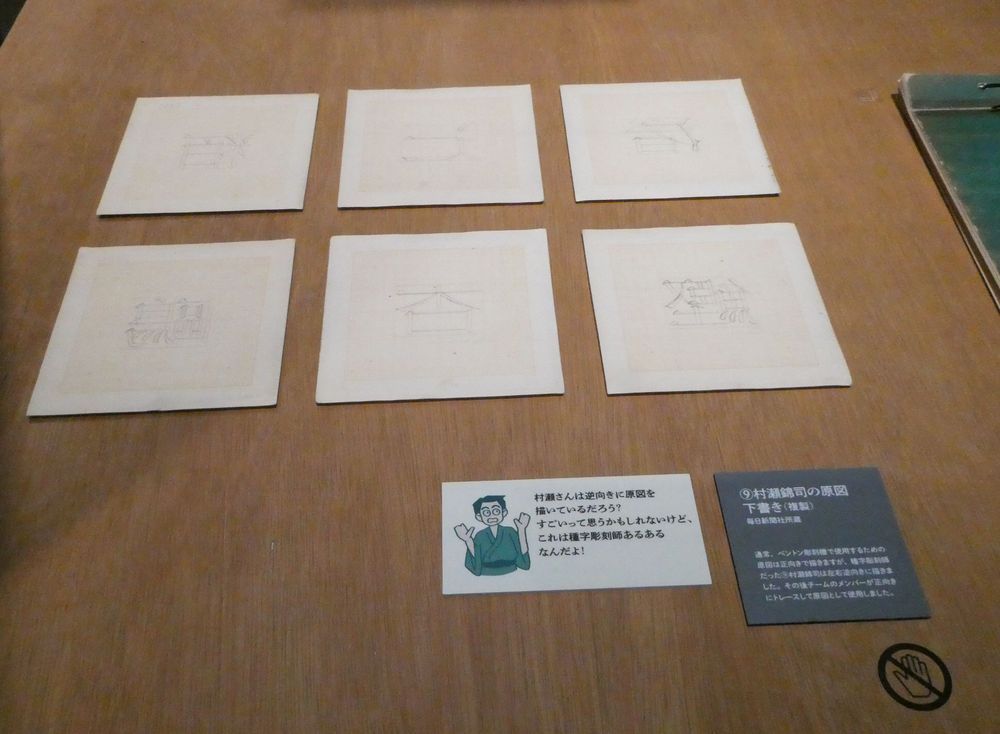

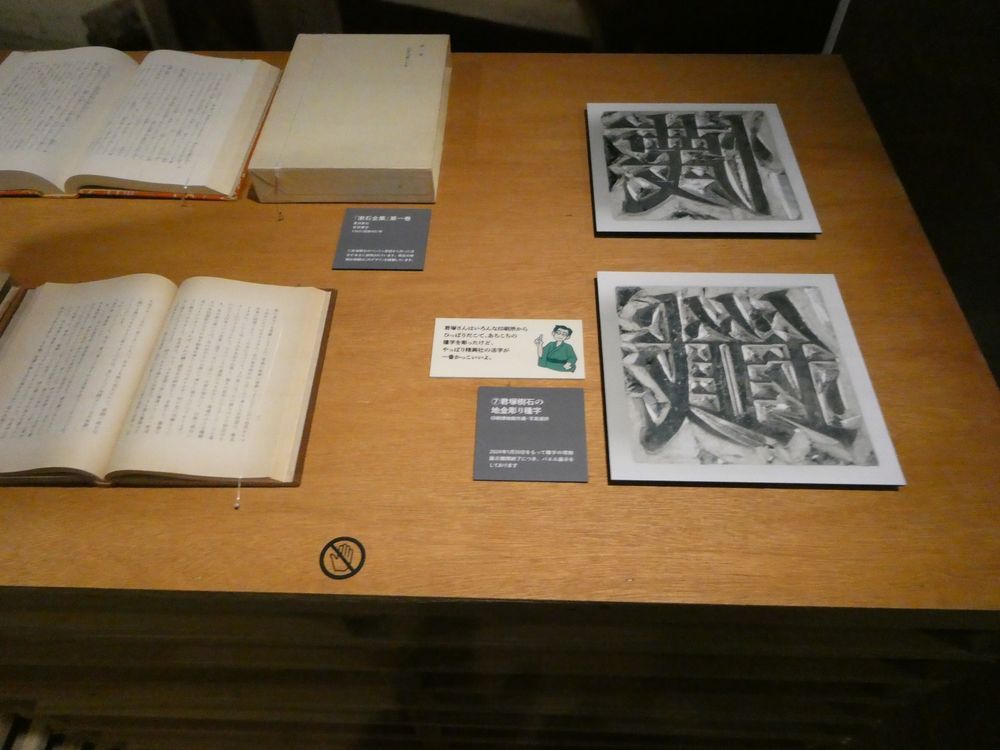

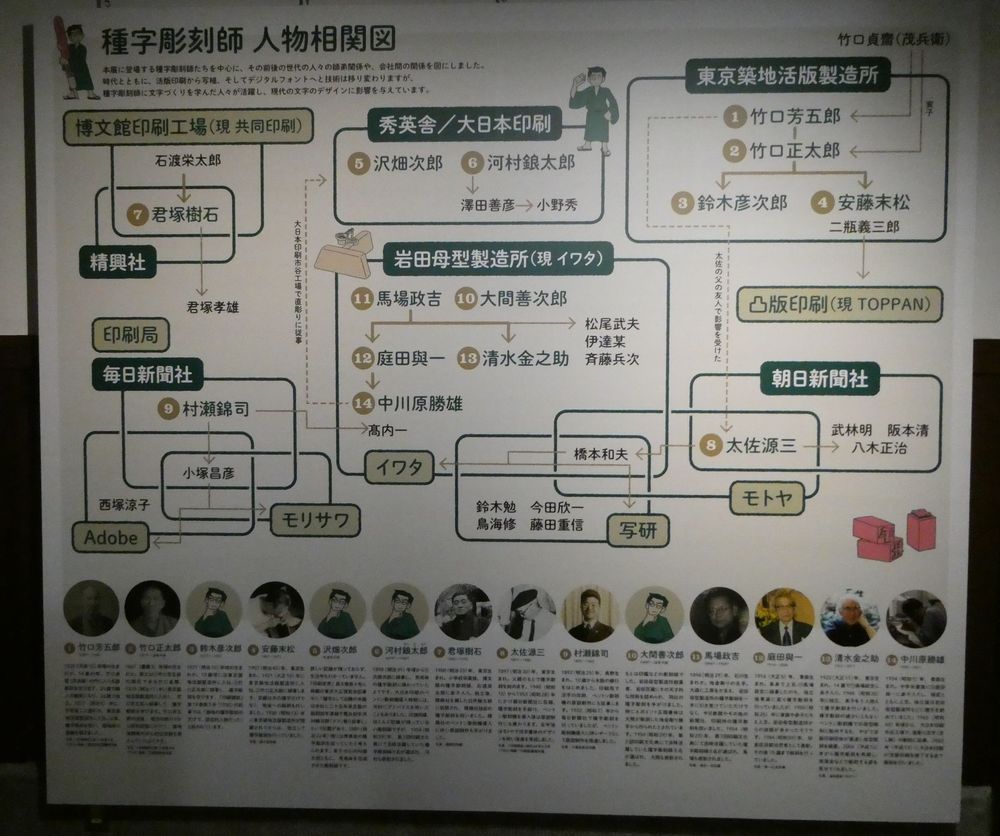

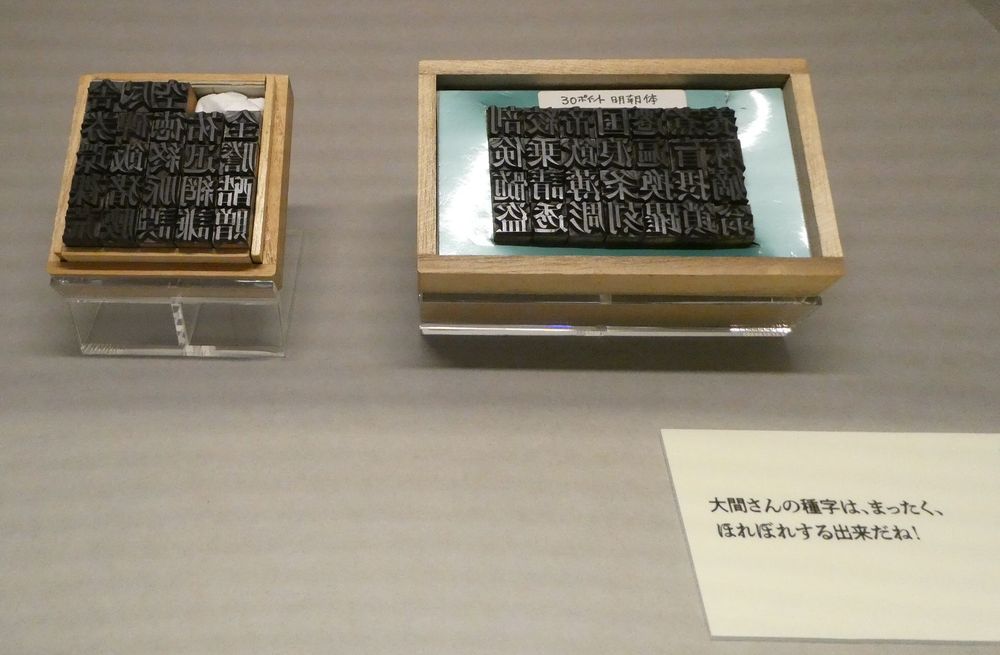

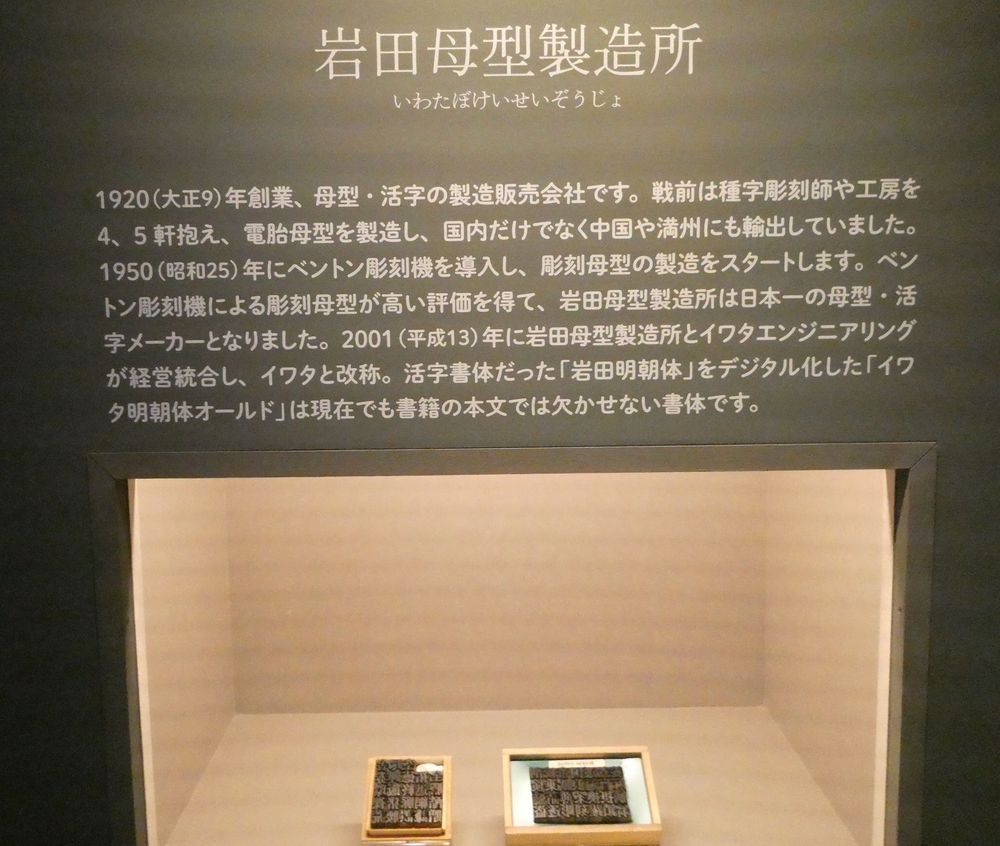

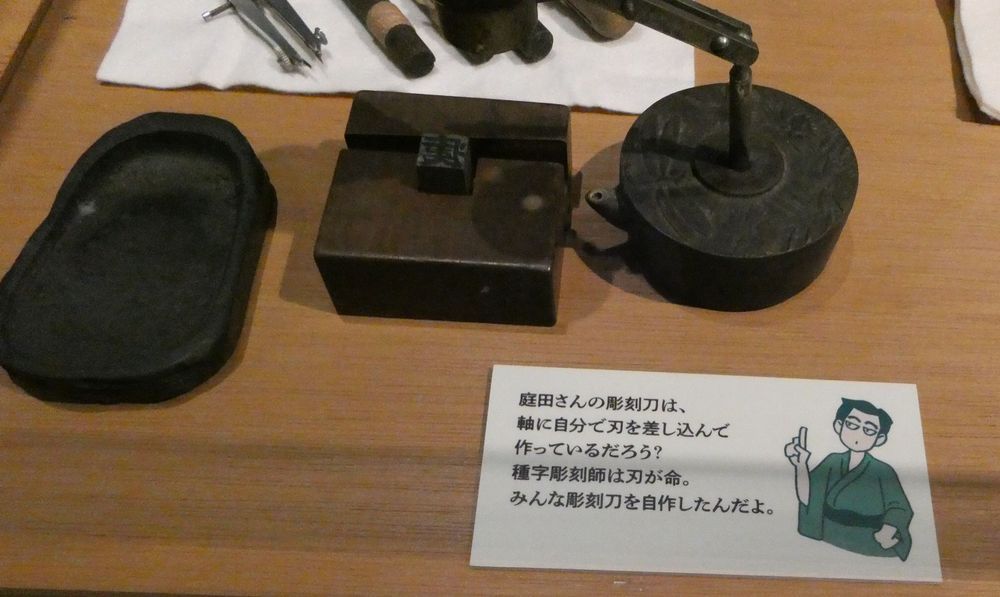

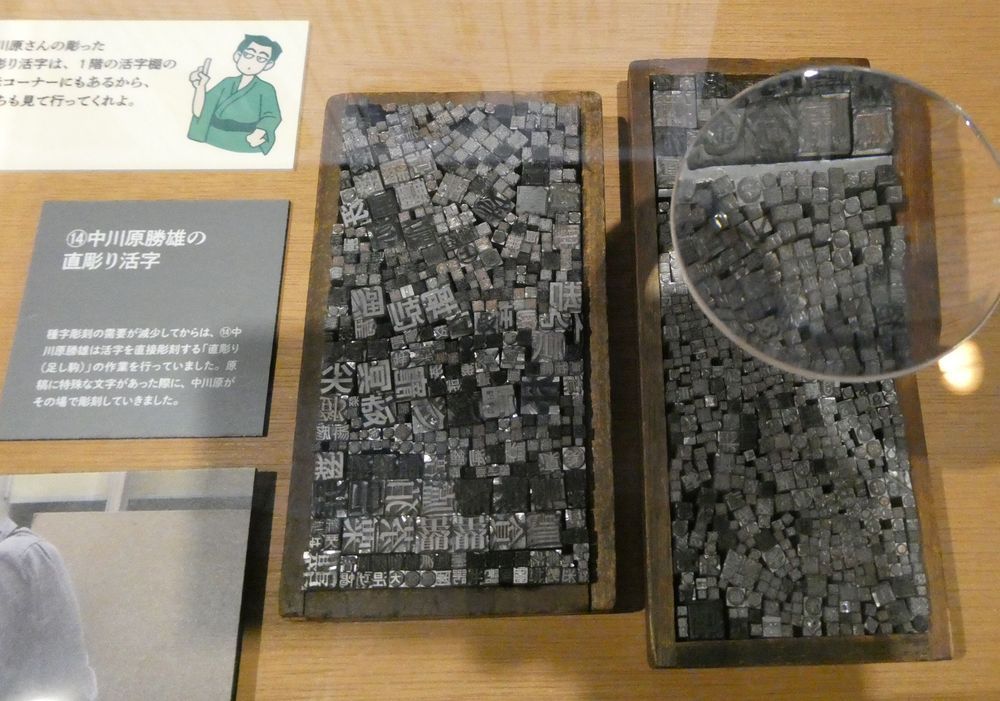

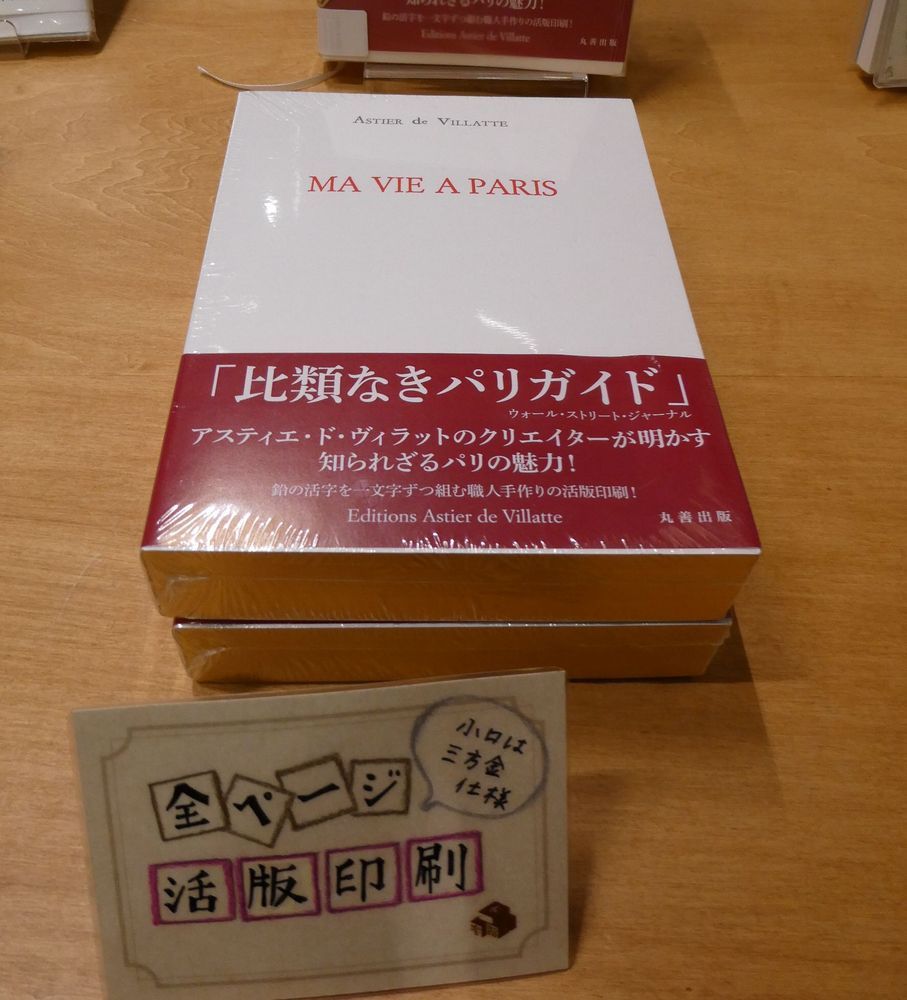

特別展は「活字の素 である 種字彫刻」

書体の解説

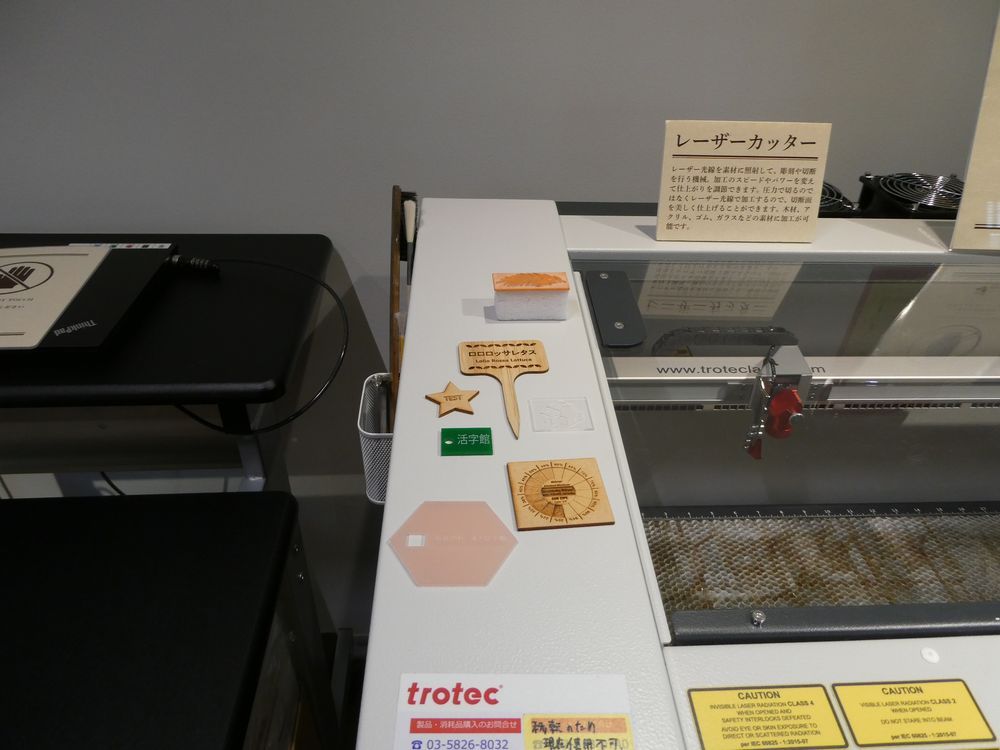

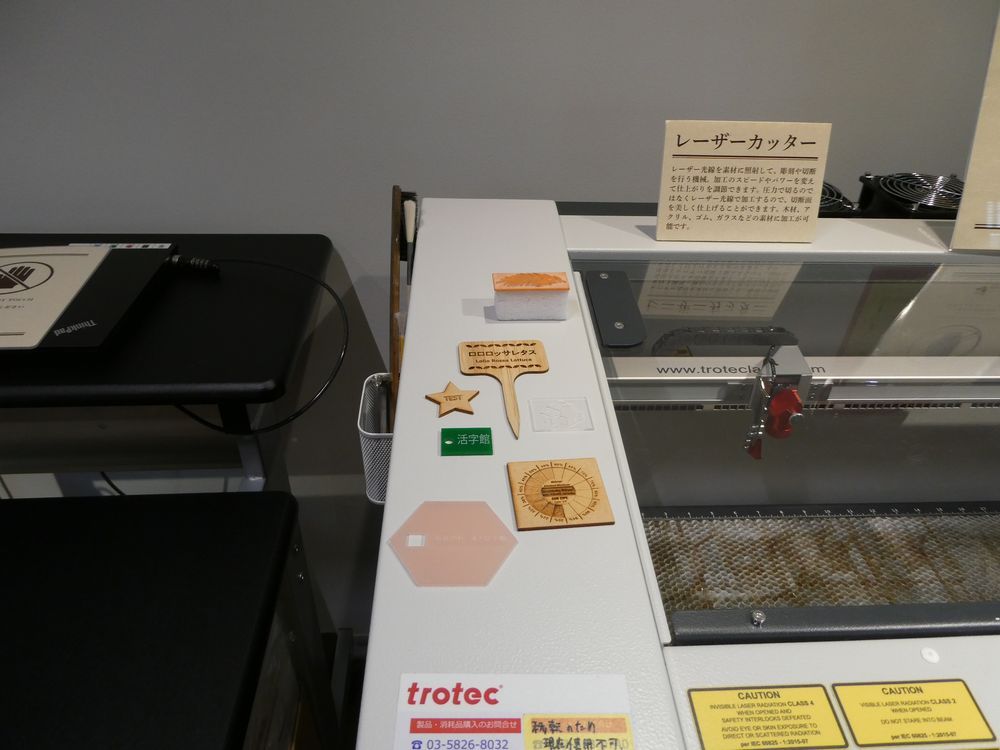

ここからは常設展示

箔押しのサンプル

本の基本構造

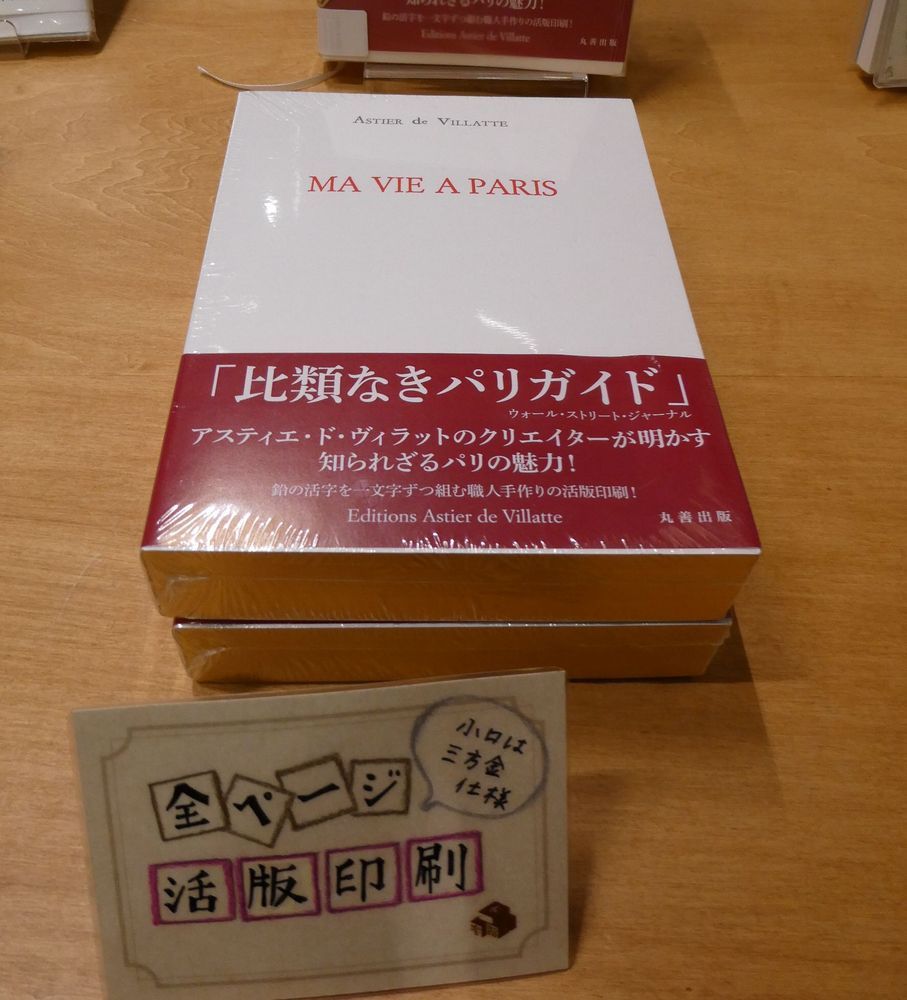

欲しかったけど8000円の価格に断念・・・

館内の案内標識も活字モチーフ

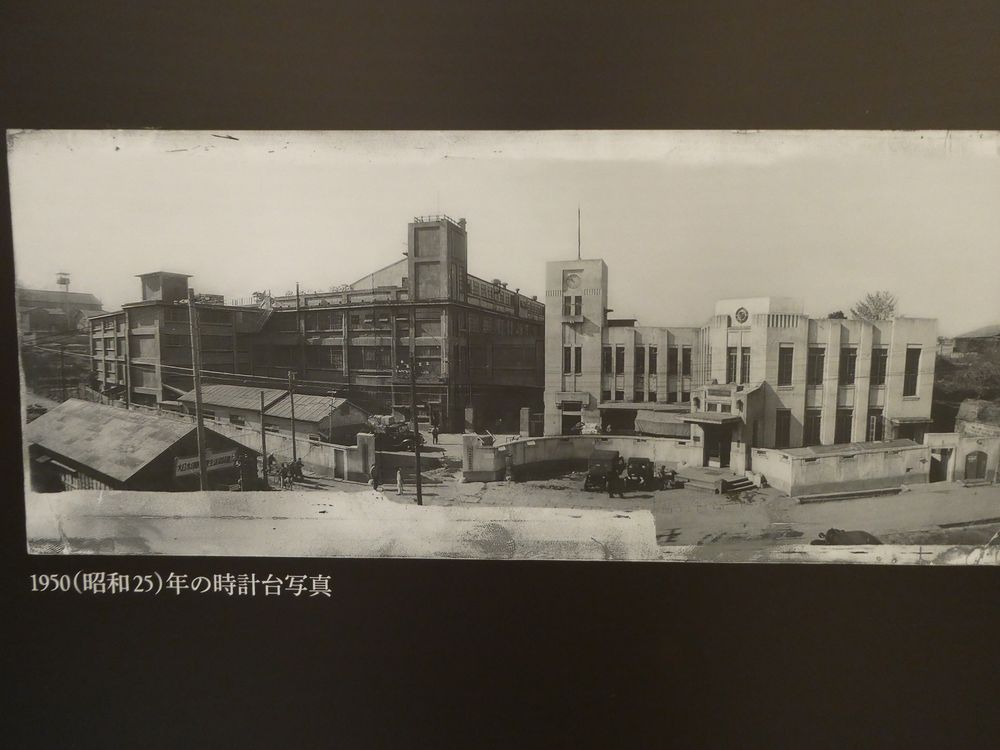

元々は社外からのお客さんを応接する施設だったとのこと

オシマイ